21 октября Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки отметит 90-летний юбилей со дня придания ему статуса "государственный". Успехами театра и планами на будущее в преддверии празднования круглой даты с изданием "ГОРДОН" поделился его художественный руководитель, украинский театральный режиссер, народный артист Украины, Герой Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Михаил Резникович.

Наш театр, исповедующий психологию человека как основу творчества, играет параллельно на трех сценах и собирает аншлаги

– Юбилей – это всегда этап. С одной стороны – подведение промежуточных итогов, с другой – повод наметить дальнейший путь развития. Каким видится этот путь вам?

– Мне кажется, движение украинской культуры вообще и театра в частности должно происходить по принципу: пусть расцветают все цветы, кроме бумажных. То есть должны быть представлены самые разные направления – от классики до авангарда и самые разные жанры – от фарса до трагедии. Но при этом хорошо было бы, если бы власть по возможности определила для себя, какие направления важнее, что стоит поддерживать, в первую очередь развивать на государственном уровне, что опасно утратить, потеря каких направлений нанесет больший ущерб будущим поколениям.

Убежден, в приоритете должно оставаться искусство духовное, которое заставляет задуматься над вечными человеческими ценностями. Есть два безусловных принципа, выведенных Пушкиным и Гоголем: "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал", и "Театр – кафедра, с которой очень много можно сказать миру добра". Если власть не осознает, как важно сегодня поддерживать искусство, следующее этим заветам, в стране впоследствии может наступить духовная катастрофа. Задуматься над этим стоит уже сейчас: "камо грядеши" – куда идем?

Авангард важен, нужен, даже необходим. Он разрушает привычные, омертвевшие способы выражения в искусстве, вчерашние способы игры в театре. Миссия его целебна, но в то же время и разрушительна. Авангард хорош, когда необходимо разрушить старое, но… Что предлагается взамен?

Приемы авангарда, отдельные его формы можно принимать лишь ставя их на службу духовному искусству. Я лично критично отношусь к мощному направлению современного российского театра, автоматически перенимающего прагматические западные авангардные движения. Когда режиссер ставит на сцене МХАТа "Трех мушкетеров", но это не Дюма, а винегрет, когда в спектакле Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре артисты обнажают задницу... Что это? Эпатаж. Над этим можно посмеяться. Можно поаплодировать. Но что дальше?

Мне представляется, украинский театр должен двигаться в совершенно ином направлении, не оглядываясь на подобные "достижения" России и Запада. Важно задаться еще одним вопросом: интересны ли в принципе современной Европе вторичные копии среднестатистического западного театра? Думаю, их может привлечь лишь то, чего у них нет. Что-то необычное, самобытное.

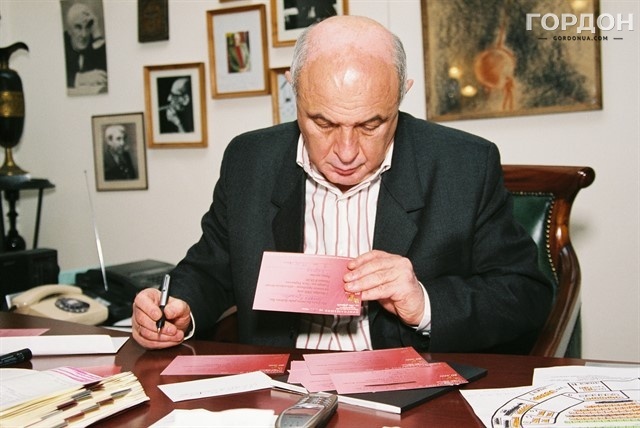

Резникович: Важно задаться еще одним вопросом: интересны ли в принципе современной Европе вторичные копии среднестатистического западного театра? Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Резникович: Важно задаться еще одним вопросом: интересны ли в принципе современной Европе вторичные копии среднестатистического западного театра? Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Подтверждение этому – неизменный успех Ансамбля Вирского, гастролирующего по всему миру, или, к примеру, наши недавние двухнедельные гастроли в Лондоне. Мы сыграли там драму Леси Украинки "Каменный властелин". Оказалось, англичане не подозревали, что существует еще одна версия знаменитой легенды о Дон Жуане, отличная от мольеровской, пушкинской и прочих. Выяснилось, что украинский вариант оригинален и не менее интересен, о чем можно прочесть в рецензиях британских критиков.

Я не раз пытался убедить разных министров культуры, коих за годы независимости повстречал немало, что в Европу нужно двигать те достижения, которыми гордимся. В театре это, прежде всего, драмы шекспировского масштаба – "Украденное счастье" Ивана Франко, "Каменный властелин" Леси Украинки и "В воскресенье рано зелье копала" Ольги Кобылянской, хотя это не пьеса. Для Леси Украинки мы смогли в какой-то мере "пробить окно в Европу", познакомив с ее творчеством лондонских зрителей.

А ведь если власть наметила путь на евроинтеграцию, хорошо бы интегрировать в Европу самое талантливое и духовно обогащающее, что есть у нас во всем,– в живописи, в музыке и театре. Важно, чтобы власть позаботилась о будущем, финансируя и поощряя в первую очередь не чернуху, не бытовщину, не злость в искусстве, а "чувства добрые".

Востребованы ли они самым широким современным зрителем? Наш театр, исповедующий психологию человека как основу творчества, играет параллельно на трех сценах и собирает аншлаги. У нас самые высокие доходы среди драматических театров. Мы больше всего налогов платим государству…

С режиссурой, например, на сегодняшний день не проблема – катастрофа

– В чем же тогда проблема?

– Прежде всего, в воспитании кадров – в образовании. С режиссурой, например, на сегодняшний день не проблема – катастрофа. Сегодняшним студентам проще придумать форму спектакля, нежели реализовать ее на сцене, и режиссеру проще обращаться с актерами, как с куклами, марионетками, чем научить их подлинно проживать события и сталкиваться в диалоге. Очевидно, этот вопрос должен волновать и министра культуры, и ректора театрального вуза, и всех педагогов, и власть в целом.

К сожалению, постепенно утрачивается одно из главных достижений режиссуры ХХ века – умение вскрыть в пьесе острый духовный конфликт, разобрать пьесу по событиям. Это высший пилотаж нашей профессии, и чтобы овладеть этим искусством, нужны годы.

Выдающийся пианист Генрих Нейгауз как-то сказал, что пианист, сыгравший три сонаты Бетховена, по уровню не сравнится с пианистом, сыгравшим двадцать три сонаты Бетховена. То же и в режиссуре: опыт разбора пьесы, опыт постановки спектаклей имеет для молодого постановщика очень большое значение. Это то, на что необходимо делать упор в воспитании молодой режиссуры.

Я подготовил записку министру культуры с предложением организовать на базе нашего театра режиссерскую лабораторию. Когда несколько режиссеров из разных театров Украины в течение года проходили бы здесь своеобразную практику, постигая принципы событийного разбора. Ведь этим ремеслом можно овладевать годами.

Я помню, как мой педагог по актерскому мастерству, замечательный актер БДТ Евгений Лебедев, говорил нам, студентам: "Проблему действия актер осваивает всю свою сознательную жизнь". Так и режиссер: он (если он, конечно, в трезвом уме и здравой памяти) никогда не скажет, что до конца освоил проблему действия, что схватил бога за бороду.

Резникович: Не каждый может руководить театром, не каждый может руководить киностудией, не каждый может управлять страной, и не каждый может быть министром. Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Резникович: Не каждый может руководить театром, не каждый может руководить киностудией, не каждый может управлять страной, и не каждый может быть министром. Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

– Как думаете, власть не занимается культурой по глупости или нарочно?

– Вероятно, они уверены, что в стране есть проблемы поважнее, и, мне кажется, в этом вопросе искренне заблуждаются. Духовное развитие общества – одно из важнейших направлений в развитии страны, и пренебрегать этим – по меньшей мере недальновидно. Каким бы тяжелым ни было экономическое положение в стране, финансирование духовной культуры по остаточному принципу ни к чему хорошему не приведет. Черчилль говорил, что политик думает о следующих выборах, а государственный деятель – о грядущих поколениях.

Это отличие – принципиально. Не каждый может руководить театром, не каждый может руководить киностудией, не каждый может управлять страной, и не каждый может быть министром. У нас же заблуждения на этот счет нередки. Многим кажется, что они все могут. На одной из мировых спортивных олимпиад был лозунг: "I want. I can" – "Я хочу. Я могу". Но когда дело касается управления страной, и даже в отдельно взятом театре, между "хочу" и "могу" знак равенства возникает далеко не всегда.

Вот я, например, снял два двухсерийных фильма на Киностудии имени Довженко. Оба – высшей категории, один даже представлял Украину в Германии. Но я никогда бы не согласился руководить киностудией – я не знаю специфики этой отрасли, не знаком со всеми тонкостями процесса. Поэтому стремление человека с легкостью необыкновенной пересесть из, предположим, кресла ректора в кресло министра образования, вызывает у меня массу вопросов.

Но, по выражению Шекспира: "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"… Еще один классик, но уже украинской литературы – Павел Архипович Загребельный – однажды точно подметил: "Страшен не тот, кто не прочел ни одной книги. Страшен тот, кто прочел лишь одну книгу". Если такой человек попадает во власть, это действительно страшно – как в культуре, как в транспортной отрасли, так и в сельском хозяйстве.

В 2005 году наш театр подвергался нападкам власти, причем совершенно несправедливо

– Очевидно, принципы руководства театром, культурой, страной в чем-то схожи и в любом случае требуют командной работы, грамотной кадровой политики…

– В вопросах кадровой политики театра я не руководствуюсь принципом своего учителя – Георгия Александровича Товстоногова. Он считал, что в театре должен быть лидер – ведущий режиссер, остальные лишь должны ему помогать.

Мне представляется, цель лидера в большом психологическом театре – воспитание не только будущих актерских поколений, но и режиссерских. На сегодняшний день в нашем театре успешно трудятся режиссеры разных поколений. Кирилл Кашликов впервые заявил о себе как о постановщике девять лет тому назад, выпустив спектакль "Солдатики". Отборочной комиссией одного из самых престижных европейских фестивалей современной пьесы он был приглашен на немецкий фестиваль в Висбаден и прошел с очень большим успехом.

Два года тому назад состоялась премьера его "Джульетты и Ромео", а этой весной вышел третий, по-моему, самый зрелый и гармоничный спектакль – "Вид с моста" Артура Миллера. У нас очень профессиональные режиссеры Ирина Барковская и Леонид Остропольский. В их творческой копилке немало интересных спектаклей. Успешно работают 40-летние режиссеры, например, Олег Никитин, недавно поставивший комедию "Требуется лжец!".

Спектакли Ольги Гаврилюк, поставленные на Новой сцене и Сцене под крышей, объездили почти всю Европу. Дмитрий Морозов – представитель поколения 30-летних – поставил два спектакля с народными артистами театра – "Ненормальную" Надежды Птушкиной и "Женщину и чиновника" Альдо Николаи…

В театре должны активно работать и развиваться режиссеры всех поколений. В этом залог движения театра, движения режиссерской мысли.

Резникович: В 2005 году наш театр подвергался нападкам власти, причем совершенно несправедливо. Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Резникович: В 2005 году наш театр подвергался нападкам власти, причем совершенно несправедливо. Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

– Какие первоочередные задачи ставите сегодня перед труппой?

– Сегодня главная проблема – уровень актерской техники. Очень важно, чтобы артисты понимали, к чему стремиться. Как-то молодая актриса сказала корифею Малого театра Варваре Рыжовой: "Варвара Николаевна, как у вас на сцене все просто!" На что та ответила: "Будет просто, если повторишь раз сто".

Работа артиста над ролью не должна ограничиваться репетицией. Репетиция – только трамплин к тому, чтобы думать о роли, над словом дома. Чтобы научиться ощущать стремительность ритма в современном спектакле – без него мы просто не можем конкурировать сегодня с телевидением, с кино, с шоу-бизнесом... Все эти задачи стоят перед коллективом постоянно, и я надеюсь, мы будем их посильно решать.

– Сегодня многие режиссеры ставят спектакли в угоду идеологии, по запросу власти. Как Майдан 2014 года повлиял на ваши творческие предпочтения?

– В 2005 году наш театр подвергался нападкам власти, причем совершенно несправедливо. Майданы 2004-го и 2014 года, очевидно, – определенные этапы пути страны к подлинной демократии. Чем все это завершится – посмотрим. Революция, безусловно, – некое самовыражение нации, проявление самосознания и гражданской позиции, но в ней также кроется большая опасность. Можно, демонстрируя приверженность "майдану", козыряя тем, что был участником событий, паразитировать на теме патриотизма.

И паразитируют на этом, главным образом, неудачники, отъявленные карьеристы, желающие прорваться во власть, или чего-то от власти урвать. Кроме того, на теме Майдана можно очень неплохо подзаработать, что просто аморально. Но кто сегодня задумывается о морали?.. Проблема эта остра не только в Украине, но и в России.

Даже в сталинские времена дарование театрального художника часто ценилось выше его политической активности

Недавно академик, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заметил, что, к сожалению, диктат власти и цензуры сегодня отступает на второй план по сравнению с диктатом толпы и неких "активистов", пытающихся прорвать оборону культуры. По-моему, над этим стоит задуматься. Тут очень важно отделять тех, кто честно занимается культурой и вносит реальный вклад в духовную жизнь страны, и тех, кто, называя себя "активистами", просто-напросто хочет подзаработать.

Даже в сталинские времена дарование театрального художника часто ценилось выше его политической активности. А это были самые свирепые идеологически времена. Станиславский и Немирович-Данченко на Майданах не стояли и не высказывались на эту тему, но власть ценила и поддерживала их мощный духовный вклад в культуру страны.

Да что говорить, если сам Сталин в ответе Билль-Белоцерковскому, который написал ему письмо с политическими обвинениями против пьесы Михаила Булгакова "Дни Турбиных", защищал писателя, подчеркивая, что спектакль по этой пьесе приносит больше пользы, чем вреда. Очевидно, мудрость власти заключается в том, чтобы решать эту проблему во благо страны.

Резникович: Ну как можно не прислушаться к тем, кто посвятил профессии всю жизнь? Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Резникович: Ну как можно не прислушаться к тем, кто посвятил профессии всю жизнь? Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

– В связи со вступлением в силу нового закона объявлен конкурс на замещение должности генерального директора – художественного руководителя Театра имени Леси Украинки. Как вы относитесь к новой процедуре подбора руководства театров и закону в целом?

– Я к этому отношусь, как к стихийному бедствию, которое надо пережить. Потому что, с одной стороны, мы вроде стремимся в Европу и ратуем за евроинтеграцию, а в Европе в отношении театров все очень просто: руководителя муниципального театра назначает мэр, соответственно, он единолично отвечает за то, как театр этот будет ближайшие пять лет развиваться. А руководителя государственного театра (также единолично) назначает министр культуры. Мне кажется, я пережил это стихийное бедствие – конкурс, и со мной Министерство культуры заключило очередной контракт на пять лет.

Хотя я считаю почти безумием тот факт, что госпожа Подоляк и другие представители комитета по культуре, формируя новый закон о театре, не собрали ведущих деятелей культуры страны для его обсуждения. Ничего хорошего, окромя дурного, из этого для нашей культуры не вышло. Не хотелось бы думать, что таким образом принимаются законы и в иных отраслях – в сельскохозяйственной или, скажем, в транспортной. Ну как можно не прислушаться к тем, кто посвятил профессии всю жизнь?

– Каковы ваши взаимоотношения с Министерством культуры? И вообще, насколько продуктивна его роль в развитии культуры страны?

– Ну, это серьезный разговор для совсем иного интервью. Нынче я могу лишь сказать, что для меня загадка те критерии, которыми иногда пользуются чиновники министерства в отношении работы театров.

Между тем, по-моему, они очень просты: посещаемость, то есть движение к аншлагу, доходы, налоги – исправно и в каком объеме они платятся, загрузка труппы, ну и на сладкое (хотя это, очевидно, самое главное) – духовный, творческий уровень спектаклей. Все это меня действительно заботит, и на эту тему я бы хотел пообщаться с министром. Но пока не получается…

Возникает еще масса вопросов, касающихся взаимоотношений театров с министерством. Но они настолько и деликатны и остры, что я оставляю их для внутреннего потребления.