Признаюсь: мы, первое послевоенное поколение киевлян, рожденное в любви Победы, взрослевшее в послесталинской оттепели, счастливое в своем невежестве, слыхом не слыхивали о Холокосте. Колючее это слово, непонятное, похожее на вбитые в крест гвозди, за железный занавес долго не проникало. Оно выскочило откуда-то вдруг, укололо до крови, встало поперек горла.

Вдруг – "Дневник Анны Франк". Я проглотила его за одну ночь в том возрасте, в котором Анна исписала половину своей тетрадки. Анна, Аннушка, Нюша... Она стала мне подружкой, собеседницей, сестричкой.

А вот – молодой Женя Евтушенко, ему 29, а похож на юношу, читает, как молится: "Мне кажется – я – это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю. И мне не надо фраз. Мне надо, чтоб друг в друга мы смотрели".

Вот в "Юности" Анатолий Кузнецов со своим "Бабьим Яром". Куреневский пацан в картузе, на стене приказ: "Всем жидам города Киева..."

Позже узнала, что обоим распечатал уста Виктор Некрасов. Он первый после 15 лет замалчивания громко заговорил о том, что есть такое страшное место, а памятника над ним нет.

За дерзость каждый из них понес то или иное наказание – хлыстом начальственного слова, изгнанием с родины, уничтожением произведений.

"И боль моя всегда передо мною"

Что побуждало советское руководство даже после смерти Сталина заметать следы немецких расправ над мирным еврейским населением, становиться на одну доску с гитлеровцами? Парадоксальная, ничем, кроме государственного антисемитизма, не объяснимая ситуация: в стране, победившей немецкий национал-социализм, нещадно расправлялись с памятью о его еврейских жертвах. Нацизм социализма?

Эту книгу я назвала "Рыцари Бабьего Яра". Сомневалась: не слишком ли красивое слово – рыцари? А что, если наоборот – недостаточно красивое для тех, кто, отстояв память о жертвах Бабьего Яра, открыл дорогу к признанию множества других яров, оврагов, ям, братских могил, покрывших всю Украину, Беларусь, Литву? Только в Украине насчитали шесть тысяч "бабьих яров". Смелостью немолчавших были посрамлены трусость и предательство равнодушных.

В свое время о Викторе Некрасове я написала книгу. Об Анатолии Кузнецове, скульпторах Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко – очерки (об Аде и Володе еще и фильм сняла), с Евгением Евтушенко и Наумом Коржавиным сделала интервью. Каждый из них, как на пароль, откликался на Бабий Яр. Каждый доступным ему оружием сражался за сохранение памяти о киевской трагедии.

Сначала я и хотела написать только о них. Но по мере работы над книгой в один ряд с ними, кто впереди, кто в затылок, выстраивались другие поэты, писатели, композиторы. Стало понятно, что необходимо напомнить и о самой трагедии. О ней писано-переписано? Видно, мало, раз антисемитизм, имеющий наглость отрицать Холокост, не сдулся, не усох, не сдох от своего нечеловеческого позора. Время перемалывает память в песок. На все есть срок давности, и память не исключение. Такова подлая защитная реакция психики.

Василий Гроссман так чувствовал: "Человек, случайно заглянувший в покойницкую или видевший, как грузовик задавил восьмилетнюю школьницу, ходит несколько дней сам не свой, теряет сон и аппетит. Но нет человека с таким вибрирующим сердцем, с такой чуткой мыслью, с такой силой воображения, с таким мощным чувством гуманности и справедливости, который был бы в состоянии измерить кошмар происшедшего, прочитав об этом в книге или в газете. Эта ограниченность и есть счастливое свойство человеческого сознания, она и предохраняет людей от моральной пытки и безумия. Эта ограниченность – также и злосчастное свойство нашего сознания: она делает нас легкомысленными, позволяет нам (хотя бы на миг) забыть о самом большом злодеянии на свете".

Хазан: По сей день не известно точное число жертв Бабьего Яра. И никогда известно не будет. Одни полагают, речь может идти о 100 тысячах убитых. Другие – о 200 тысячах. Фото: espreso.tv

Хазан: По сей день не известно точное число жертв Бабьего Яра. И никогда известно не будет. Одни полагают, речь может идти о 100 тысячах убитых. Другие – о 200 тысячах. Фото: espreso.tv

Стоит ли вспоминать столь трагические, столь страшные моменты? – иногда спрашивают меня. Живи весело, без терзаний, живи как живется, пока живется. В том-то и дело, что если не помнить, если бояться своих страхов, то жить как живется не удастся, потому что в один непрекрасный день прошлое станет будущим.

"И боль моя всегда передо мной", начертано на плите у подножия Меноры в Бабьем Яру. В 38-м псалме царя Давида дальше идут слова: "А враги мои живут, усилились и умножились ненавидящие меня несправедливо. А воздающие мне злом за добро ненавидят меня за стремление мое к добру"...

Мы еще дышали одним воздухом с запретителями Бабьего Яра и с его защитниками-рыцарями. Будущие поколения узнают о них, если не обленятся вконец, из книг, но даже наилучшая книга не способна в полной мере передать тот накал отчаяния и смелости, которыми был тогда наполнен воздух. Песок времени насыпает курганы на исторические события любой высоты. Может быть, мы – последнее поколение, чьи оголенные провода все еще нефальшиво искрят, откликаясь на слова "Бабий Яр".

Лукавый гроссбух

Прежде чем рассказать о рыцарях Бабьего Яра, надо вспомнить, что они защищали. Работая над этой книгой, я узнала кое-что, на чем хочу сделать ударение, и кое-что неожиданное. По сей день не известно точное число жертв Бабьего Яра. И никогда известно не будет. Одни полагают, речь может идти о 100 тысячах убитых. Другие – о 200 тысячах.

Некоторые исследователи опираются на гроссбухи пунктуальных немцев. По ним только в первые два дня – только в первые два! – здесь погибли, по неполным данным, около 34 тысяч человек. Немцы были даже так точны, что сообщили в Берлин: 29–30 сентября уничтожили 33 771 еврея. Последняя единица подчеркивает, что сосчитали всех до единого. Однако очень сомнительно, чтобы такое было возможно в том столпотворении и адовом ужасе.

Илья Михайлович Левитас, бывший до последних своих дней (он скончался в 2014 году) председателем фонда "Память Бабьего Яра", подробно разобрал ситуацию с немецким "гроссбухом" и пришел к выводу, что то была лукавая цифра.

В числе многих аргументов Илья Левитас привел рассказ Саши Бихеля, фольксдойче, служившего переводчиком при коменданте Киева оберфюрере СС Курте Эберхарде. Саша рассказал своему бывшему школьному учителю Дмитрию Пасечному (а он пересказал Левитасу), что 29 сентября 1941 года сидел в машине то ли у места сбора киевских евреев, то ли у места их пропуска непосредственно к месту экзекуции и считал приходивших.

Задача, поставленная комендантом, была не из легких: к назначенным восьми часам утра людские ручейки слились на углу улиц Мельникова и Дегтяревской в сплошной поток. Саша упорно записывал каждую сотню в блокноте. Наверное, кого-то пропустил, не записал. Ведь и сотню хаотично передвигающихся людей сосчитать непросто. В конце дня у него получилось 95 тысяч человек. Подсчеты делали и другие сотрудники комендатуры. Саша видел на столе Эберхарда документ, в котором стояла цифра, близкая к той, которую назвал он, – 98 тысяч.

Неизвестно, считал ли Саша и шедших на расстрел детей. А вот немцы детей до семи лет не считали. И это тоже перечеркивает все их лукавые "гроссбухи". Почему в Берлин ушел явно сфальсифицированный отчет? Может быть, исполнители и сами испугались результата?

Неучтенные ангелы

Дети. Они, ничем ни перед кем не виноватые, ничего не знавшие о том, что люди делятся на расы и национальности, принявшие мученическую смерть, так и остались неучтенными ангелами. Вы, хоть однажды приходившие в Бабий Яр, не могли не слышать их тихий, но непрестанный плач...

Невозможно не вспомнить жуткую историю истребления младенцев в Виннице, находящейся примерно в 250 километрах от Киева.

Уничтожение евреев здесь велось то с большей, то с меньшей интенсивностью, но на тот же день, что и в Киеве, 19 сентября 1941 года, пришлась самая массовая экзекуция. Один из ее эпизодов выходит за рамки всего, что известно о Холокосте. Немцы и полицаи ворвались в винницкий роддом, получили от персонала сведения, в каких палатах лежат еврейские роженицы, увезли их на расстрел, а еврейских новорожденных сбросили в бумажные мешки, взятые на хлебзаводе, и через окно верхнего этажа швырнули на мостовую.

Есть точная цифра еврейских детей, несколько дней бывших сиротами после расстрела их родителей в августе 1941 года в городе Белая Церковь, что в 80 километрах от Киева.

Поначалу там расстреливали только взрослых с детьми старше семи лет. А самых маленьких согнали в одно небольшое помещение и какое-то время не знали, что с ними делать.

Кто-то из охраны роптал. Был недоволен и дивизионный пастор Корнман. Доложил командованию:

"В двух маленьких комнатах лежат и сидят дети – некоторые из них в собственных нечистотах – и, что самое главное, там нет ни капли питьевой воды, так что они очень страдают от жажды. На посту стоял украинский полицейский, от которого мы узнали, что это еврейские дети, родители которых расстреляны".

Донесение пастора прочтет 57-летний генерал-фельдмаршал Вальтер фон Рейхенау – несмотря на "фон", в облике ничего аристократического, кроме монокля над толстым носом мясника и незастегнутой верхней пуговицы шинели, чтобы все видели орден Железного креста, украшавший дряблый подбородок.

Рейхенау прикажет начальнику зондеркоманды 4а штандартенфюреру СС Паулю Блобелю принять меры.

Блобель велит оберштурмфюреру СС Хэфнеру расстрелять белоцерковских младенцев.

Хэфнер заступится за своих солдат: "Как же они это сделают, когда у них самих есть маленькие дети?" Они поспорят минут 10, и Хэфнер предложит выход: пусть расстреляет украинская полиция. Возражений не поступит.

Детей казнили в зеленой роще. Листья, еще не знавшие, зачем сюда привезли этот детсад, приветствовали его появление ласковым шелестом. Хэфнер наблюдал, как шеренга выстроенных для расстрела полицаев дрожала, но "работу" свою выполнила.

Памятник детям, убитым в Бабьем Яру. Фото: k_poli / Livejournal

Памятник детям, убитым в Бабьем Яру. Фото: k_poli / Livejournal

В Белой Церкви они еще дрожали. В Бабьем Яру дрожь прошла. И Хэфнер уже не так брезговал, а лично спускался в рвы пристреливать тех, кто еще шевелился.

Впрочем, даже на зверей Хэфнера и Блобеля однажды нашло затмение. По свидетельству очевидца (оно есть в материалах Нюрнбергского процесса), в разгар очередной экзекуции Хэфнер подошел к Блобелю, держа тоненькую, как тростинка, белокурую девчушку за руку. Наверное, она была похожа на какую-нибудь крошку Грэтхен, Ирму или Ангелику, может быть, на его дочурку, и он сказал Блобелю на швабском диалекте: "Штандартенфюрер, я не могу заставить себя застрелить малышку". Блобель понимающе кивнул, Хэфнер легко оттолкнул девочку от себя, и она побежала... Куда? Не вернули ли ее назад солдаты или полицаи, которых дома не ждали ни Грэтхен, ни Ирма, ни Ангелика?..

Во избежание подобных телячьих нежностей Вальтер фон Рейхенау в одном из приказов сформулирует: "Солдаты, носители великой народной идеи, должны с пониманием относиться к необходимости осуществления строгой, но справедливой кары по отношению к еврейским недочеловекам".

24 сентября в Киеве он отдаст приказ противотанковому дивизиону 95-й дивизии предотвращать все попытки евреев покинуть город. Ловушка захлопнется. Ни одному "недочеловеку", попытавшемуся бежать из города, охваченного коричневой чумой, прорваться сквозь патрули не удастся.

...Пройдет три с половиной месяца после начала расстрелов в Бабьем Яру, и фон Рейхенау поразит смертельный инсульт. Даже преисподняя не захочет принять его в том облике, в каком он отдавал свои дьявольские приказы. Самолет с телом Рейхенау врежется в ангар при посадке в Лемберге, как переименовали немцы Львов. Вампиру оторвет голову, и из тела вытечет вся его черная кровь.

В 1945 году допрашивали 38-летнего, приятной наружности, с открытым дружелюбным взглядом начальника айнзатцгруппы D, группенфюрера СС Отто Олендорфа. На счету его айнзатцгруппы – 90 тысяч стертых с лица земли еврейских душ. Следователь спросил:

– По каким мотивам истребляли детей?

Олендорф:

– Был приказ о том, что еврейское население должно быть полностью уничтожено.

Следователь:

– В том числе и дети?

Олендорф:

– Да.

Следователь:

– Только ли детей евреев уничтожали?

Олендорф:

– Да.

Никто не знает, сколько еврейских детей находилось на оккупированных территориях. Зачастую именно из-за многодетности еврейским семьям трудно было эвакуироваться. Родители не решались на далекую дорогу, как правило, в товарняках или вагонах-теплушках, без еды и воды. Опасались выезжать беременные женщины и мамы новорожденных.

Одна женщина рассказала Илье Левитасу, что "ей и ее подруге (им было по 12 лет) дали баночки с водой и ватные тампоны, чтобы смачивать губы детям, находившимся на кладбище". Очевидно, речь идет о еврейском кладбище вблизи Бабьего Яра. Туда согнали группу детей, оторванных от родителей. "Дяди", которые дали девочкам баночки с водой и тампоны, сказали: "Жалко деток, они пить хотят". Девочкам тоже было жалко, и они сделали, как им сказали. А вскоре увидели, как дети, которым они смочили губы, падают замертво. В баночках оказалась отрава. Это было 2 октября 1941 года...

В 2001 году установят в Бабьем Яру памятник расстрелянным детям. Скульпторы Валерий Медведев и архитектор Юрий Мельничук (при участии Р. Бухаренко) поставили на невысокий постамент кукол. Таких Машек и мишек после убийства детей продавали на киевских базарах или отдавали через спецраспределители бедным фольксдойче. Об их первоочередном снабжении отобранными у евреев вещами имелся специальный приказ.

Фото на память

В 1945-м немецкие нацисты, припертые доказательствами к стене, давали показания о том, что творили в Бабьем Яру. Их нынешние идеологические последователи говорят, что все это еврейские выдумки и никакого Холокоста не было.

Однако есть не только письменные свидетельства, но и такие, против которых любая ложь бессильна. Это документальные фотографии. Немцы любили фотографировать войну. Немецкая армия была хорошо вооружена, в том числе фотоаппаратами. Они болтались на шее у каждого пятого офицера и солдата. По Европе ехали как на экскурсию. Запечатлевали виды, себя на их фоне, рядом с хорошенькими девушками. Снимали для отчета, для газеты, для жены, для фотоальбома. Этих фотографий на толкучих рынках и в интернете – сотни.

В Украине стало жарче. Снимки уже мало походят на репортаж о пикнике. Вот в первые дни киевской оккупации готовят виселицы к повешению. Вот ведут пойманных евреев и подпольщиков на казнь. Вот с табличками на груди и свернутыми набок головами они висят. Фотографировали поэтапно, раскадровывали, получалось, как в киноленте.

Вот в Бабьем Яру раздевают перед расстрелом сестер, братьев, их родителей. Здесь и унижение врагов, и рачительное нежелание закапывать в землю тонны добра, и мелочная страсть к наживе на крошках с барского стола, и рядовое мародерство. Фотографировали как протоколировали: монбланы тряпья, шуб, чемоданов, ботинок.

Снимки немецкого солдата Иоганна Хэле были приобщены к Нюрнбергскому процессу. Фото: infokiev.com.ua

Снимки немецкого солдата Иоганна Хэле были приобщены к Нюрнбергскому процессу. Фото: infokiev.com.ua

Вдруг да подумалось: а что, если кто-то снимал и для свидетельства в поддержку будущего обвинения?..

Как минимум один из фотографов известен. Его снимки были приобщены к Нюрнбергскому процессу. На них есть его личные данные. Это Johannes Hähle, он служил в одной из пропагандистских рот. Таких рот было 19. Четыре из них побывали в Киеве в 1941 году. Хэле служил в 637-й пропагандистской роте, приписанной к 6-й армии вермахта. В 1941–1943 годах эта армия оккупировала Киев, Харьков, Белгород, под командованием Паулюса участвовала в Сталинградской битве и была уничтожена в Сталинградском котле. Однако Хэле убьют позже.

Поначалу он снимал европейские города. Разглядывал в объектив другие пейзажи, других людей. Чувствовал себя туристом за казенный счет. Дошел до пограничного столба с советским гербом, увитым тучными колосьями. Запечатлел уверенный проход мимо него немецких солдат с термосами за спиной. Под тяжелым сапогом стонет и никнет трава.

А вот и Киев. Бабий Яр. Светлые дни начала октября. Хэле зарядил в фотоаппарат цветную пленку. Расстрелы не снимал. Самые массовые прошли до него. Снимал их отраженный образ. Несколько кадров. Как солдат роется в груде еще теплой одежды. Как лежит она цепью вдоль всего оврага, а людей уже нет... И вот солдат роется в еврейском тряпье. Выискивает обручальное кольцо для невесты? Очки для дедушки? Золотую коронку на продажу стоматологу?.. Одеяло, туфли, исподнее. Их столько, сколько видит глаз... Брал широко, панорамно.

О Хэле известно даже, что он вступил в нацистскую партию в 1932 году, то есть с одним из первых наборов. Но мне почему-то кажется, он был не вполне настоящим нацистом, не конченным. Такой образ Бабьего Яра, образ обесчеловечения настоящий нацист вряд ли бы запечатлел. Если только... Если только, ловлю себя за руку, видел в этой жуткой панораме то же, что вижу я, – опосредованное, овеществленное горе. Но что, если идея была другая?

Например, что уничтожение порабощенных несет немецкому народу обогащение? Руководствовались же этой идеей однопартийцы Хэле, когда в предбаннике газовой камеры стригли женщин наголо для париков своих фройляйн и фрау, когда с умерщвленных (надеюсь, не с живых) срезали кожу для семейных абажуров, когда из человеческих костей варили мыло и когда вели строгий учет расческам и зубным щеткам...

Меньше чем через год Хэле будет ранен, но отлежится. А жизнь его все-таки оборвется. Это произойдет при невыясненных обстоятельствах еще спустя два года в одной деревушке на северо-западе Франции близ Кана. Может быть, он будет убит в бою после высадки союзников в Нормандии. Историки пишут, что летом 1944 года битва за Кан оставила город в руинах.

Моя школа – воровская малина? А что делали с вещами расстрелянных в Бабьем Яру?

Это из Киева, пока не заработали на полную мощность печи концлагерных крематориев, фрау получали посылки, хлопали от радости в ладошки и делали мужьям новые заказы. История об этой стороне войны запомнила фамилию рядового вермахта Фольтгеймера. Позже, сидя в окопе, он написал жене: "Каждый час приносит страшные для нас вести. Умоляю тебя, перестань мне писать о шелке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти... Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую".

В Бабьем Яру фольтгеймеры еще думали, что будут жить вечно, и под дулом автоматов заставляли людей вставать перед расстрелом с инвалидных колясок, отстегивать протезы, бросать костыли, снимать нательное белье, вытаскивать из косичек ленточки... Боже, что можно было делать с этим?!

Я училась в 38-й киевской школе, просторной, сверкающей чистотой, отремонтированной. Только работая над этой книгой, вдруг набрела на статью военкоров Александра Авдеенко и Петра Олендера о Бабьем Яре. Ее опубликовали 20 ноября 1943 года. Вот фрагмент:

"Мы были в этой школе. В большом четырехэтажном здании находился склад. Школьник Алексей Молоченко рассказал нам, как его, пришедшего сюда за метрикой, схватили и заставили сортировать награбленное у убитых.

На первом этаже складывались продукты: консервы, хлеб, сахар, масло, на втором – белье, на третьем – верхняя одежда. Четвертый этаж служил для наиболее ценных вещей. Здесь лежали отрезы дорогого сукна, шубы, часы, обручальные кольца.

Ежедневно к школе №38 подъезжали грузовые машины, те, которые привозили новые вещи, и те, которые увозили одежду на дезинфекцию в Жилянскую баню, а оттуда – на вокзал для отправки в Германию. Кроме грузовиков к школе подъезжали легковые машины с немецкими офицерами и сотрудниками гестапо. Эти как хозяева подымались на четвертый этаж и брали все, что им заблагорассудится...

Через века не забудется кровавая плаха Бабьего Яра и воровская малина в школе №38 – две стороны одной медали немецких выродков..."

Так вот оно что – я училась в здании немецкой воровской малины...

В нашей школе ввели кабинетную систему преподавания с классами, оборудованными под разные учебные предметы. Может быть, на уроках украинского языка мы сидели в комнате, где в 41–43-м годах весовщики отмеривали полицаям и фольксдойчам муку, отобранную у шедших в Бабий Яр евреев. На уроках истории о древнегреческой цивилизации нам рассказывали в примерочных, где любовницы немецких офицеров прилаживали к своим торсам кружевные комбинации еврейских женщин. Мы ставили лабораторные опыты по химии в комнате, где жены членов киевской управы выбирали не тронутые молью шубы. В спортзале забрасывали мяч в баскетбольную сетку, не зная, что здесь был салон уцененной ювелирки.

Хоть одну классную комнату, хоть угол в фойе выделить для истории Бабьего Яра можно было!

"И чья-то участь в этот день проклятый..."

Сжечь книгу непросто – сколько есть сил сопротивляется, дыбится корочкой, складывает буквы в мольбу о помощи, только не услышанная сдается.

Слово сжечь невозможно. Так и надо понимать Булгаковское "рукописи не горят". Неопалима купина слова. Благодаря нетленному слову сохранилась память о Бабьем Яре.

А рукописи, как бы ни молиться, увы, горят. Сгорела целая Александрийская библиотека. В бессмысленное стекло переплавились глиняные шумерско-аккадские таблички, чья история создания теряется в немыслимой глубине веков.

В Киеве немцы разграбили (разорить книжное гнездо – все равно что сжечь) фонды библиотеки Академии наук. Когда после войны провели инвентаризацию, недосчитались 320 тысяч уникальных книг, журналов, рукописей, документов.

И кто может знать, сколько добрых, умных, а то и гениальных мыслей, от сердца идущих слов, способных если не предотвратить, то хотя бы притормозить фашизм, полегло в Бабьем Яру вместе с не выразившими их людьми? Слово горит только вместе с людьми. Нелюдям остается мычание. Первые зарифмованные слова-стихи, по горячим следам посвященные трагедии Бабьего Яра, датируют 1941-м и 1942 годами.

Они были написаны в Киеве, где молва быстро разнесла слух о чудовищном преступлении и о том, что в Бабий Яр евреев заманили, как сказочный маньяк-крысолов заманил в горы своей сладкозвучной дудочкой детей городка Гамельн и там сгубил их.

Киевских евреев заманили словами о переселении. Сказали бы, что на расстрел, кто бы пошел? Забились бы в подвалы, на чердаки, в щели. Их бы и оттуда вытащили за волосы, выкурили бы. Но своими ногами на убой...

Молодая киевская поэтесса Людмила Титова провожала в дорогу старенькую соседку, помогала нести вещи. В спешке сборов старушка не успела постирать белье и засунула его в один из приготовленных в дорогу мешков: "Как приеду на новое место, сразу устрою постирушку". Оказалась эта дорога в Бабий Яр.

В стихах Людмилы Титовой отразился ужас от содеянного "культурной" нацией, какой она прежде считалась.

Они, как дети Гамельна, ушли,

Ушли под землю, канули, как в воду,

Исчезли навсегда в глухой дали

С глухим и страшным сорок первым

годом.

Глазами обреченными глядят,

Убогие котомки за плечами...

И длится это шествие в молчаньи

Под лающие окрики солдат.

Это написано в 42-м. А в 41-м, сразу по следам трагедии, записала такие строки:

Никто не верил слухам о беде,

Всю ночь кошмарил город,

и в кошмаре

Рождался новый трудный, трудный

день

И задыхался в копоти и гари.

Над городом стояла тишина,

Стеной стояли серые солдаты,

И чья-то участь в этот день

проклятый

Была бесповоротно решена.

И такие:

Приказ подкреплялся угрозой

расстрела,

Они покорились, но их расстреляли,

В те ночи свеча ни одна не горела,

Кто мог, уходил и таился в подвале.

И спрятались тучи, и звезды, и солнце

От нашего слишком жестокого мира,

Покуда баварцы, покуда саксонцы,

Стреляя по окнам,

врывались в квартиры.

Стучали прикладами в двери

и стены,

Ломились в театры, дома и музеи,

Смеялись как лошади и неизменно

Горланили хором не в лад

"Лорелею"...

Ее утащили у Генриха Гейна,

Как брали хорошую вещь у еврея,

Ее утащили у синего Рейна,

И пели, от водки и крови зверея.

До войны 16-летняя школьница Людмила Титова была влюблена в 19-летнего киевского поэта Ивана Елагина. Под этим псевдонимом вошел в большую литературу Залик Матвеев. Был он сыном поэта-футуриста, прозаика и переводчика с восточных языков Венедикта Марта (Венедикта Матвеева).

Был Венедикт человеком веселым, романтичным, дружил с Даниилом Хармсом, Сергеем Есениным, Давидом Бурлюком, происходил из хорошей, что называется, семьи – его отец Николай Матвеев, журналист, переводчик с японского, известный краевед Дальнего Востока, получил уважительную замену обычной фамилии и стал зваться Николаем Амурским.

Талант к художественному слову бродил в генах большой семьи Матвеевых. Дядя Венедикта, отец известного поэта Новеллы Матвеевой, был, как и брат, знаменитым собирателем дальневосточного фольклора, этнографом.

О матери Ивана Елагина (Матвеева) почти ничего не известно, кроме того, что звали ее Сима и что была еврейкой. Новелла Матвеева рассказывала со слов своего отца, как соседские дети играли с Заликом "в погром". Может быть, разыгрывали дворовую драму погрома еврейской общины городка Чернобыль, что неподалеку от Киева, где в 1919 году атаман Струк утопил в реке Припять почти все еврейское население городка. Приятели хотели топить Залика Матвеева, а он соглашался, но, умный мальчик, с одним условием – топить до половины: "У меня же половина русская и половина еврейская".

Школьницей старших классов Людмила Титова была вхожа в киевский дом Матвеевых, наполненный восточными безделушками и ароматом черного кофе вперемешку с духом таежных зарослей.

Красивую, мощную молодую любовь двух поэтов подорвал арест Венедикта Марта. От растерянности, беспомощности и горя сын не находил себе места. А его любимая... была так простодушна, что верила комсомольским собраниям. А там говорили, что "невинных не арестовывают". Иван Елагин и Людмила Титова потеряли чувство, замены которому больше никогда не нашли.

Как она пережила оккупацию, Людмила никому не рассказывала. Слухи ходили страшные. После войны ее редко видели, она вела затворнический образ жизни, боялась стука в дверь, звонка. Почти ничего не писала, а что писала, прятала.

Киевскому поэту Риталию Заславскому иногда удавалось навещать ее. Давал ей переводы, помог опубликовать две-три книжицы детских стихов. Да Наум Коржавин, познакомившийся в Америке с Иваном Елагиным, передавал ей от него приветы.

"Чаша последняя. Те же места"

Венедикту Марту, отцу Ивана Елагина, вынесли приговор как японскому шпиону и расстреляли осенью 1937 года. Век – волкодав, по Мандельштаму. И как знать: может быть, не было бы 37-го года, не случилось бы 41-го?

Осиротев окончательно, Иван Елагин нашел понимание в другом доме. Здесь жила Ольга Анстей – литературный псевдоним Ольги Штейнберг.

Ольга Анстей. Фото: wikipedia.org

Ольга Анстей. Фото: wikipedia.org

Как Иван, Ольга тоже была полукровкой: отец – обрусевший немец, мать – еврейка. На шесть лет старше мужа, Ольга стала Ивану подругой, женой, мамой. От первого знакомства у нее осталось по-матерински снисходительное и одновременно доброе впечатление об Иване, пересказанное в письме подруге: "Удивительно талантливое и хорошее дитя".

Словесный портрет Ольги оставил друг ее юности Владимир Руденский: "В ней была мягкость. Очень красивая, тихая, скромная и бесконечно глубокая".

В ближайшее десятилетие им предстояло рука об руку вынести тяготы родительских смертей, неприятие их творчества, "сталинской чернейшей реакции" (по ее определению), немецкой оккупации.

Видения Бабьего Яра жгли Ольгу Анстей так же, как Людмилу Титову. И Ольга напишет свои стихи – поэму "Кирилловские яры" в 1941-м (по другой датировке, в 1943-м, хотя, возможно, она опирается на рукотворный совместный сборничек Ольги Анстей и Ивана Елагина, "изданный" дома в оккупированном Киеве в одном экземпляре, куда вошли стихи разных лет).

Кирилловские яры

I

Были дождинки в безветренный день.

Юностью терпкой колол терновник.

Сумерки и ковылящий пень,

Сбитые памятники, часовни...

Влажной тропинкой в вечерний лог!

Тоненькой девочкой, смуглой

дриадой

В теплые заросли дикого сада,

Где нелюбимый и верный – у ног!..

В глушь, по откосам – до первых

звезд!

В привольное – из привольных мест!

II

Ближе к полудню. Он ясен был.

Юная терпкость в мерном разливе

Стала плавнее, стала счастливей.

Умной головкою стриж водил

На меловом горячем обрыве.

Вянула между ладоней полынь.

Чебрик дрожал на уступе горбатом.

Шмель был желанным крохотным

братом!

Синяя в яр наплывала теплынь...

Пригоршнями стекала окрест

В душистое из душистых мест.

III

Дальше... Покорствуя зову глухому,

На перекресток меж давних могил

Прочь из притихшего милого дома,

Где у порога стоит Азраил

Крест уношу, – слезами не сытый,

Смертные три возносивший свечи,

Заупокойным воском облитый,

Саван и венчик видавший в ночи...

Будет он врыт, подарок постылый,

Там, в головах безымянной

могилы...

Страшное место из страшных мест!

IV

Чаша последняя. Те же места,

Где ликовала дремотно природа

Странному и роковому народу

Стали Голгофой, подножьем креста.

Слушайте! Их поставили в строй,

В кучках пожитки сложили на плитах,

Полузадохшихся, полудобитых

Полузаваливали землей...

Видите этих старух в платках,

Старцев, как Авраам, величавых,

И вифлеемских младенцев курчавых

У матерей на руках?

Я не найду для этого слов:

Видите – вот на дороге посуда,

Продранный талес, обрывки

Талмуда,

Клочья размытых дождем

паспортов!

Черный – лобный – запекшийся

крест!

Страшное место из страшных мест!

В СССР стихов Людмилы Титовой, Ивана Елагина, Ольги Анстей никто не читал. Мы отмечаем их как непосредственные свидетельства трагедии, ценные своей личностной позицией и достоверностью.

Людмила Титова стала, можно сказать, отшельницей, почти не печаталась, вышли в свет две-три, кажется, книжечки стихов для детей, о такой поэтессе знали единицы. Разве что Наум Коржавин. Он и передавал ей американские приветы от Ивана Елагина десятилетия спустя.

Ольга Анстей и до войны была "непечатной". Сам Максим Рыльский, год просидевший в Лукьяновской тюрьме под подозрением в антисоветском заговоре, чудом вывернувшийся из-под катка репрессий, устроил для Ивана Елагина один-единственный перевод на русский своего стихотворения. Помочь Ольге совсем был не в состоянии. Он только прочитал ее стихи, растроганный талантом, на прощание "поцеловал в пробор" и посетовал: "Этого никто не опубликует".

Что уж говорить о том, чтобы какое бы то ни было послевоенное советское издательство заинтересовалось поэзией коллаборационистки, сбежавшей на Запад. Она и не пыталась.

"Кирилловские яры" были последней поэмой, написанной Ольгой Анстей на родине. Фольксдойче по отцу, она работала два оккупационных года в какой-то конторе (машинисткой или даже переводчиком, поскольку до войны получила диплом Киевского института иностранных языков), пользовалась какими-то льготами, ей давали продуктовый паек и дрова. Оставаться в Киеве после возвращения советской власти никак не могла – по ней точно плакал ГУЛАГ.

К тому ж и супруг – сын репрессированного, значит, и сам неблагонадежен. И он "при немцах" работал – как студент-медик устроился в роддом, где редко появлялись роженицы, так как молодого мужского населения почти не осталось, а если беременные появлялись в роддоме, то по большей части были это наложницы немцев и полицаев.

Наполовину еврей, в оккупированном городе Иван Елагин жил на птичьих правах. О Бабьем Яре не писал. Возможно, в тот момент считал, что выше и полнее того, что написала Ольга, не напишет.

При советской власти ему была уготована та же судьба, что и Ольге. Его мучили воспоминания о том времени, "где копошатся перелицованные души и передушенные лица". Знал: своих душ ему и Ольге не перелицевать, значит, будет второе. За окнами гремело все громче:

Грохот с домом рядом,

Чуть ли не в дверях:

Это мне снарядом прививают страх.

Канонада до рассвета.

Только будет ли рассвет?

К недосыпу, недоеду

У меня иммунитет.

Они не стали ожидать "рассвета", уехали вместе.

Тяжкая дорога, смерть новорожденной дочери, лагерь для перемещенных лиц, страх, что отправят назад, в СССР, значит, в ГУЛАГ. Столько бед они не вынесут вместе. Разойдутся. Ольга бросится в новую любовь, как в колодец, с головой. Ивана хоть как-то поддержат первые слова одобрения его стихов: "Дорогой поэт, Вы очень талантливы, часто радовался, читая Ваши книжечки..." Это написал Иван Бунин.

Первый поэтический сборник Ольга Анстей издаст в 1949 году. Там будут "Кирилловские яры".

"Будь проклят тот, кто скажет нам: "Забудем". Будь проклят тот, кто скажет нам: "Простим!"

Первые стихи о Бабьем Яре, написанные в годы войны киевлянином вне Киева, принадлежат перу Николая Бажана.

"Меня обвиняют в украинском буржуазном сионизме". Так он подтрунивал над собой. На самом деле никто не шутил. Обвиняли его в "странной" дружбе с еврейскими писателями и склонности к писанию стихов на еврейские темы. "Какой ты настоящий русский?!" – возмутятся Евгением Евтушенко, когда прочтут его "Бабий Яр". "Какой ты настоящий украинец?!" – возмутятся "Яром" Николая Бажана. Хотя в прежние годы яростно-экспрессивное "Гетто в Умани" хвалили за "гневное отрицание реакционной идеологии сионизма".

Друзья юного студийца театра Леся Курбаса, панфутуриста, подписывавшего свои стихи "Ник Бажан", запомнили его худым и несколько несуразным. Вскоре несуразность пройдет, останется худоба, и Константин Гамсахурдиа сделает ему элегантный грузинский комплимент: "юноша, подобный тростнику".

Своими глазами видел Бажан в Умани, где прошли его гимназическое детство и романтическая юность, еврейские погромы гражданской войны. Только-только здесь так-сяк примирились украинцы, русские, поляки и евреи. И вдруг "пережил... все ужасные вспышки межнациональной вражды и резни, и поэтому судьбы четырех народов, которые своей жизнью, языком, обычаями, традициями окружали мою юность, особенно мне важны и необходимы".

Ах, Умань, Умань! Безумные страдания выпали на твою долю. Сколько слез, сколько крови здесь пролито присно!

Немцы захватили Умань за два месяца до вторжения в Киев. В городе остались почти все 13 тысяч евреев, проживавших здесь до войны. Почти все и погибли.

День в день, когда в Умань вошел первый немецкий взвод, рейхсфюрер СС Гиммлер отдал "строжайший приказ" 2-му кавалерийскому полку СС: "Все евреи должны быть расстреляны. Еврейских женщин надо загонять в болота". Почему женщин надо загонять в болота? Что за дикая, садистская фантазия?

В ходе операции СС "Припять" приказ попытались выполнить буквально, но тамошние болота оказались мелки для этой грандиозной задачи и недоутопленниц все-таки расстреляли.

А в Бердичеве напутствие Гиммлера выполнили почти буквально, вместо болот использовав реку. Но сначала большую группу бердичевских мужчин евреев привели на местный кожевенный завод и заставили прыгать в ямы, полные ядовитого дубильного экстракта. Сопротивлявшихся убивали и сталкивали туда же. Другую группу сожгли в синагоге. Затем женщин загнали в реку у плотины. Когда несчастным удавалось доплыть до берега, их снова сталкивали в воду. Обессиленные, одна за другой они ушли под воду.

В Умани отступили от "болотной" буквы приказа Гиммлера, но соблюли его дух. Побоями заставили голодных, устрашенных предстоящей судьбой людей танцевать и петь. Кто падал без сил, тому разбивали голову прикладом. Удовольствия быть убитым выстрелом не доставляли. Насладившись шоу, повели в гетто, население которого спустя недолгое время уничтожили.

"Сижу в одном украинском доме, где я пряталась, – вспоминала чудом выжившая девочка, – приходит соседский мальчик, сыночек полицая, и рассказывает об успехах своей матери, сколько вещей она набрала, и при выходе говорит: "Мама достала себе только зимнее пальто, но она говорит, что как только будут еще раз бить жидов, она себе достанет и летнее пальто"..."

Переехав из Харькова в Киев и поселившись в престижном доме "Ралит" ("работников литературы"), он вздрагивал, когда слышал за дверью тяжелые шаги ежовских опричников. И на самом деле было чего опасаться: отец Николая Платоновича служил некоторое время в армии УНР (Украинской Народной Республики, управляемой Центральной Радой) и даже скрывался из-за этого в Крыму.

Да и на самого поэта НКВД собирал компромат и складывал его в папочку по сфальсифицированному делу некой фашистской Украинской военной организации (УВО).

В 38-м Бажан поехал на машине вместе с Довженко на Подолье. И... едва остался жив. Машина потеряла управление. "Шофер, придя в себя, – доносил 10 сентября 1938 года в секретном документе начальник 4-го отделения IV отдела НКВД УССР, – обнаружил, что основная ось рулевого управления была кем-то подпилена кругом так, что уцелел только тонкий слой металла, тотчас же разломившийся при повороте руля. Довженко, Бажан и шофер не сомневаются в наличии злого умысла".

Некоторые исследовали предлагают вариант "умысла": возможно, аварию подстроили с целью убрать не Бажана, а Довженко. Но и это не очень понятно: как раз в это время Александр Петрович работал над фильмом "Щорс" под непосредственным идейным руководством Сталина, который присылал ему пластинки с народными песнями для использования в музыкальном сопровождении. Могли возникать разногласия и споры.

Но ничего страшного не случилось. "Щорс" победным галопом пронесся по экранам кинотеатров и был как будто благосклонно принят Сталиным, хотя автор, раньше награжденный орденом Ленина, в этот раз не удостоился государственной награды.

А вот Бажану в том же году вручили орден Ленина. Это был его первый (сталинский) из пяти орденов Ленина (еще три – хрущевских и один – брежневский).

Сбывалось семейное предание, по которому один из предков по материнской линии, униатский священник, за какие-то заслуги получил из рук папы римского индульгенцию, освобождающую от грехов весь их род.

Много лет спустя Хрущев открыл Бажану причину благосклонности Сталина: вождю понравилось, как поэт сделал литературный перевод "Витязя в тигровой шкуре". Если сам Павел Антокольский считал его "лучшим из славянских переводов Руставели", то и Сталину никак нельзя было этого не признать.

К тому же неплохо получилось и это стихотворение:

"Людина стоїть в зореноснім Кремлі"

"Як прапор, як образ,

що з’єднує нас,

Цей профіль людини, вкарбований

в час".

Специфические неологизмы вроде "зореносний" (звездоносный) стали характерной приметой псевдоэпического и одновременно барочного (от сочетания барака и барокко) советского стиля украинской поэзии и как нельзя лучше подходили для публикации на первых полосах газет вместо передовиц. И что-то не удается мне припомнить, кто из обласканных властным вниманием поэтов не был двойным агентом своего мастерства?

Была в Николае Бажане внутренняя сила, повинуясь которой он действовал в трудные моменты жизни умно, решительно, практично. Соседи-писатели не забывали, как в дикой панике пытались выехать из Киева, когда немецкое кольцо вокруг города вот-вот должно было сомкнуться. Впопыхах хватали самое необходимое – паспорта, деньги. До чайника и то не все додумывались. Верили: через неделю, максимум через две вернутся. Один Николай Платонович знал истинную обстановку, понимал, что дело затяжное и даже двумя-тремя месяцами не обойдется. Бросился к коменданту вокзала, выбил вагон. Достал грузовик и вместе с Матвеем Талалаевским, Саввой Голованивским и Анатолием Шиянном пошел по "ралитовским" квартирам, собирал для коллег, ждавших в вагоне, подушки, одеяла, посуду, а главное – теплую одежду и обувь. Невероятно суровой уфимской зимой 41–42-го годов они многим спасли жизнь.

Эти качества Бажана были по достоинству оценены руководством. В 43-м его назначили заместителем председателя украинского Совнаркома.

В дни решающего наступления на Киев Николай Бажан лежал в густых кустах вербы на левом берегу Днепра, всматривался в еще занятый немцами город и даже без бинокля видел перебегающие по крышам домов на противоположной стороне их черные фигурки...

А вот и Киев! Взяли! Ценой неимоверных ошибок и чудовищных людских потерь сделали стране подарок к 26-й годовщине Великого Октября. Увидели: город похож на кровавый, криком разверзнутый рот с острыми осколками зубов-зданий.

7 ноября 1943-го Бажан вместе с Жуковым и другими генералами объезжал только вчера отвоеванный город. Невдалеке еще отчетливо слышалась канонада, но Манштейну уже было не взять реванш и он пятился назад, туда, где ровно два года назад отдал приказ: "Солдат должен понимать необходимость жестокого наказания еврейства – носителя самого духа большевистского террора. Это также необходимо для того, чтобы пресечь в зародыше все попытки восстаний, которые в большинстве случаев организованы евреями"...

Британский трибунал милостиво определит Манштейну всего 18 лет тюрьмы, но спустя два года его еще милостивее отпустят "по состоянию здоровья", он будет принят под крыло Аденауэра и в почтенные 86 лет похоронен с военными почестями.

А 7 ноября 1943-го Николай Бажан выйдет из машины у еще не остывших кострищ Бабьего Яра и увидит обгоревшие тела, сжигая которые, немцы пытались скрыть следы своих преступлений.

Один из лучших переводчиков ХХ века Михаил Лозинский переложит эти стихи на русский язык. Правда, Сталинской премии в 1946 году Михаил Леонидович будет удостоен не за "Яр" Николая Бажана, а за его же "Божественную комедию" Данте. Но одно то, что этот великий переводчик взялся за стихи Бажана, говорит не только о глубоко взволновавшей его истории, но и о высокой оценке литературного качества оригинала.

Яр

Трава да глина, рыжие провалы,

Замусоренный жуткой гнилью ров.

Порывисто несется одичалый,

Зловещий ветер выжженных

холмов.

Не побледнеть, не дрогнуть,

не поникнуть

Стоять, как суд! Как ратный муж,

стоять!

Все клятвы бедны, чтобы клятву

крикнуть,

Недостает проклятий – проклинать.

Простой овраг, захламленный

и пыльный.

Две бедные осины, старый клен.

Нет, то не тишь! Неугасимый стон,

Ста тысяч уст предсмертный стон

бессильный.

Сребристый пепел множества

костей,

Осколки лбов, обломки челюстей.

Раздвинулись песчаные откосы.

Ползут из ямы золотые косы.

Тлен не разрушил, ветер не унес

Мерцающее золото волос.

В густой грязи поблескивают блекло

Очков разбитых стариковских

стекла,

И дотлевает, втоптанный в песок,

Окровавленный детский башмачок.

Над глиной и песком лежит,

как пена,

Ужасный след стотысячного тлена.

Замешан склизкий и тягучий клей

Убогими останками людей.

Здесь, что ни шаг, ревел костер

багровый,

Шипели нефтью жирные ключи

И в трупах жадно рылись палачи,

Чтоб поживиться с мертвецов

обновой.

Гнетущий, тяжкий, нестерпимый

дым

Вставал и нависал над страшным

яром.

Он веял смертью, он душил

кошмаром,

Вползал в дома страшилищем

глухим.

Сполохи рдяно-черные витали

Над онемевшей в ужасе землей,

Злым отблеском пути окровавляли,

Окутывали Киев грязной мглой.

Смотрели люди, схоронясь

в жилища,

Как за венцом кирилловских домов,

За тополями дальнего кладбища

Их плоть и кровь горит в дыму

костров.

Дыханьем смерти самый воздух

выев,

Плыл смрадный чад, тяжелый

трупный жар,

И видел Киев, гневнолицый Киев,

Как в пламени метался Бабий Яр.

Мы этот пламень помнить вечно

будем,

И этот пепел – он неискупим.

Будь проклят тот, кто скажет нам:

"Забудем".

Будь проклят тот, кто скажет нам:

"Простим"!

Непоказное переживание трагедии – возврат в себя, непоказного. Николай Бажан почти вернулся, почти преодолел выработанный до войны новодельно-барочный стереотип. Разве что словцо "гневнолицый" (наподобие уже упомянутого "зореносний" и здесь-таки по привычке вкралось в текст).

Если за плечами "Яр", может ли быть карьерная перспектива? В 1948-м Бажана мягко спускают (очевидно, из благодарности за "профиль человека, вчеканенный во время") из персонального кабинета Совмина в кресло рядового депутата Верховного Совета.

И все-таки Бажан пользовался почтением интеллигенции, она отдавала дань уважения его редкой эрудиции, помнила, как беспардонно согнали его с трибуны, когда пытался защитить от обвинений в космополитизме своего товарища и впоследствии биографа Сергея Адельгейма, помнила поэму о Холокосте в Умани, одно название которой – "Дебора" – приводило партийных функционеров и литераторов от КГБ в неописуемую ярость.

"Яр", пожалуй, одно из самых страстных стихотворных произведений в мировой поэзии, официальное бажановедение обходило молчанием. Иначе как примирить вот это точное, сильное, справедливое "Будь проклят тот, кто скажет нам: "Забудем" с той упорной запрогроммированностью властей на забвение "окровавленного детского башмачка" и "неискупимого пепла Бабьего Яра"?

Надпись на Рейхстаге. Григорий Полянкер

В начале этого раздела должен выступить Григорий Полянкер. Темперамент заводилы любого торжества всегда усаживал его во главу стола. Пусть традиция не будет нарушена.

Был для меня Григорий Исаакович дядей Гришей, наши семьи дружили. Как забуду его поддержку в трудную минуту жизни?..

Я-то редко видела его за праздничным столом – не годилась по возрасту. Чаще для меня его улыбка зависала на мгновение в дверном проеме кабинета и, получив ответную, удовлетворенно исчезала. В тишайшей квартире того самого "Ралита" ("Тсс, Гриша работает...". Гришей его называли и жена Этя, и сын Саша) преобладал один звук – будто дятел неутомимо выстукивает в крепкой сосне свою интригующую морзянку. Тем более интригующую, что на идише, мне совершенно недоступном. Я представляла себе дятла с маленькой черной кипой на голове, которая при таких энергичных ударах почему-то не сваливается на пол.

Был Гриша деятелен и творчески плодовит. В предвоенное время за два года издал пять романов и повестей, затем подряд еще три. Уроженец Умани, он собирал и издал в постперестроечное время книгу "Дер ойцер. Фрэйлехэ ун умэтикэ майсэс" – "Сокровище. Веселые и печальные истории". Одним словом, умел разводить майсы. При этом еще работал редактором на радио, в перерыв перекусывая всего лишь тощим бутербродом с протертой фасолью, посыпанной сахаром.

И навоевался дядя Гриша так, как мало кто, – с первых до последних дней войны "с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом". От рядового солдата поднялся в звании до гвардии майора.

Когда дошел до Берлина, на колонне Рейхстага расписался на идиш, та фраза переводится так: "Я пришел сюда из Киева, чтобы отомстить за Бабий Яр". Потом был Парад Победы на Красной площади. Со всей силы, на какую был способен, он швырнул поверженное нацистское знамя к подножию мавзолея.

А из армии никак не хотели отпускать. Демобилизовали только после ходатайства Фадеева.

Потом при содействии Ицика Фефера его назначили главным редактором альманаха "Дер Штерн" ("Звезда"). "Звезда" погасла, едва разгоревшись.

"Гримаса судьбы, – напишет Саша Полянкер в книге об отце, – тот же Фадеев закрывает в 1949-м журнал "Штерн", основателем которого был Полянкер, и ликвидирует киевское объединение еврейских писателей".

Сексоты, приставленные к писателям, передадут начальникам услышанное от Матвея Талалаевского, ответственного секретаря "Дер Штерн":

"Наш альманах только начал расти, как, придравшись к некоторым слабым произведениям, его закрыли. Теперь изображают дело так, словно он был гнездом, где собирались политические проходимцы. Нам надо было перевести несколько украинских произведений, а мы не могли найти – настолько все они слабы. Но этого не замечают, а раздувают ошибки у нас". Закрытием "Дер Штерн" в Украине была поставлена точка в издании литературы на идиш.

Григорий Полянкер. Фото: calendar.interesniy.kiev.ua

Григорий Полянкер. Фото: calendar.interesniy.kiev.ua

Наступили тяжелые времена. То и дело в мрачных застенках исчезали члены Еврейского антифашистского комитета. Григорий Исаакович не мог не задумываться о своей участи: в годы войны он сотрудничал с ЕАК.

В доклад на имя ЦК КП(б)У об аресте Давида Гофштейна и Ицика Фефера впишут добытые сексотами мнение Григория Полянкера: "Найдутся, конечно, такие, которые будут радоваться. Скажут, вот ваших арестовывают". Вскоре найдутся такие, кто порадуется его аресту. 15 ноября 1951 года он пошел в булочную, его схватили в нескольких шагах от дома.

Матвея Талалаевского арестуют в один день с Григорием Полянкером. Свою "десятку" строгого режима Талалаевский начнет отбывать в Средней Азии, домой вернется после смерти Сталина. И Полянкеру дали "десятку". Перед судилищем литературоведы в погонах накропали на его творчество рецензию: "Основная литературная продукция Полянкера пропитана антисоветской, националистической идеологией". Половину срока он добывал для родины уголек в вечной мерзлоте. Вахту сдаст в 54-м, после пересмотра дела.

Сын будет вспоминать, что от оставшейся в одиночестве мамы отвернутся все, помощь окажут только Масим Рыльский и Юрий Яновский.

Одногодки с Виктором Некрасовым, они познакомились еще в 30-е годы, а сдружились, когда на второй день после возвращения из лагеря Некрасов примчался к нему домой с поздравлением и расспросами. Они просидели всю ночь. Наутро Некрасов ушел потрясенный.

Был Григорий Исаакович из тех непобедимых еврейских оптимистов, с чьих уст никогда не сходит солнечная улыбка, а из глаз с печальным разрезом не перестает литься лунный свет всепонимания. Знал он много горя, видел много лиха, а любил писать о мудрых весельчаках и безобидных шутниках, водившихся в милых его сердцу местечках.

Он и после лагеря не перестал писать на идиш. Только не было уже ни одной типографии, где набирали бы тексты на этом репрессированном языке, и книги Полянкера издавали только после перевода на русский, от чего они теряли неповторимый вкус и аромат.

Григорий Полянкер издал 17 книг. Но все-таки главное, что он сделал в своей жизни, было то, что начертал на колонне Рейхстага: "Я пришел сюда из Киева, чтобы отомстить за Бабий Яр". Сама эта надпись уже была справедливой местью.

Человек рассеянный – человек расстрелянный

Давид Гофштейн верил в Октябрь. Думал: "свободы порыв после дикого рабства". Лучшие украинские поэты привечали его. Максим Рыльский ценил за доброту, благородство: "Он любил людей, но ненавидел всяческую фальшь, непрямоту, неискренность и грубость". И государство привыкло к "своему еврею". Иногда с государством такое случалось. Может быть, во искупление вины 37–38-х годов наградило орденом "Знак почета".

Потом передумало и в приговоре военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 18 июля 1952 года записало: "Гофштейна Давида Наумовича... приговорить к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией всего имущества. Возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета о лишении Гофштейна Д. Н. ордена "Знак почета".

Давид Гофштейн. Фото: berkovich-zametki.com

Давид Гофштейн. Фото: berkovich-zametki.com

А пока он любил тихонько отсиживаться дома, копаться с молоточком и отверткой в старом хламе. На починку ему несли все, что уже никуда не годилось, – от часов и ламп до примусов и велосипедов. Любил вернуть их в жизнь, не хотел уступать забвению свалки.

Но куда девалась его сосредоточенность, когда выходил за порог дома? О его рассеянности – а, наверное, отстраненности от зощенковской прозы жизни – рассказывали легенды... или анекдоты. Будто бы, например, войдя в трамвай, он аккуратно снимал галоши и вежливо здоровался с пассажирами...

Говорят, Самуил Маршак списал своего "Рассеянного с улицы Бассейной" то ли с какого-то профессора-химика, то ли с себя самого. На роль прототипа вполне мог претендовать и Давид Гофштейн. Они с Маршаком были знакомы, Самуил Яковлевич переводил стихи Давида Наумовича. Ох, как скоро из человека рассеянного Гофштейн превратится в человека расстрелянного...

Летом 1947 года министр госбезопасности УССР направил первому секретарю ЦК КП(б)У Лазарю Кагановичу (он занимал этот пост девять месяцев после Никиты Хрущева и до его возвращения) справку "Об антисоветских настроениях в кругах ведущей интеллигенции на Украине". К "ведущей" отнесены Давид Гофштейн и Ицик Кипнис:

"Совершенно секретно

...Особую активную националистическую работу ведет группа, руководимая Гофштейном. Последний – член ВКП(б), в прошлом активный сионист, в 1918 году работал в еврейском отделе Центральной Рады, позже выезжал в Палестину, где участвовал в открытии гебраистского университета. Высказывал сионистские взгляды: "Сионисты – это сливки еврейского народа, это наиболее выучившиеся его кадры. Сионизм – это широкое движение, опирающееся на могущество великой державы Великобритании. Нам надо быть пламенными сионистами".

Единомышленником Гофштейна является еврейский писатель Исаак Кипнис, известный своими антисоветскими сионистскими взглядами: "Еврейская нация чужда коммунизму".

Для спасения евреев Кипнис видит единственный выход в нажиме на СССР со стороны Англии и США в части согласия на выезд всех евреев из СССР в Палестину. Кипнис в прошлом принадлежал к националистической литературной организации "Бой", в 1935 году исключался из Союза советских писателей, продолжительное время поддерживает связи с сионистами за границей.

С Гофштейном и Кипнисом на почве националистических убеждений близко связан член-корреспондент АН УССР, заведующий кабинетом еврейской культуры при АН УССР Спивак, который высказывается следующим образом: "...Я получаю десятки писем с просьбой о защите, жалобами, что практически вводится старая "процентная норма", что сверху из Москвы, из ЦК есть указания о том, чтобы на Украине не ставить евреев на руководящие посты, что в Киеве и областных и районных центрах восприняли с радостью. Антисемиты торжествуют. В Киеве в ряде центральных руководящих учреждений угнездился антисемитизм, и на места даются соответствующие указания. Новый курс большевиков в еврейском вопросе известен в США, что вызывает там серьезные нарекания".

Гофштейна арестуют в 1948 году, первым из 12 других членов ЕАК. В Киеве всегда первыми брали под козырек и щелкали каблуками.

В 1939 году во время отпуска в поэт с грустью заметит: "И мир – другой, и ты уже не тот?.." Но услышит кукушку и воспрянет духом:

И кукушка, словно дар,

Обещает долголетье

– Ты еще совсем не стар,

Будешь долго жить на свете!..

(Перевод Валерия Слуцкого)

Кукушка напророчит ему всего 13 лет. Его расстреляли 12 авуста 1952 года. Давид Гофштейн обладал редким в творческой среде качеством – радоваться новым талантам, зачастую был их первооткрывателем. Ввел в литературные круги 20-х годов Ицика Кипниса, настоящего человека и писателя.

В первые дни войны Кипнис подался в киевское народное ополчение, но, 45-летнего, его отчислили и отправили вглубь страны. Добровольцем пойдет на фронт его дочь Бела и станет орденоносцем.

Ицик Кипнис и Гофштейн почти одновременно вернулись в Киев из эвакуации. Кипнис – из Саратова, Гофштейн – из Уфы. В обоих закипела кровь, когда побывали в Бабьем Яру. Это они первыми решили провести поминальный митинг 29 сентября 1944 года.

О том, как это было, Кипнис напишет очерк:

"Люди идут со всех концов города к Бабьему Яру.

Я как-то сразу осознал, сердцем почуял, что не надо ехать трамваем, и умолял:

"Друзья мои, давайте пойдем пешком! Пройдем весь этот путь. Пройдем теми улицами, что были до краев полны еще живыми нашими братьями и сестрами. Они шли с Подола и Демеевки. Шли с Куреневки и Шулявки. Большая и Малая Васильевские предательски выпускали из своих дворов целые семьи и одиночек, молодых и пожилых, маленьких детей и стариков. На Львовской все они стекались как бы в одну реку, реку резни и гибели. Они шли обманутые и опустошенные, плотно сбившись в кучки, они нагоняли ужас на тех, кто смотрел им вслед, хотя некоторые из них были одеты во все лучшее, что у них было...

Народ, от тела которого отхватили половину, даже три четверти, как это стряслось с нами, народ, словно капля воды или ртутный шарик, способен к восстановлению. Отними от него часть, другая часть тут же округляется, наполняется и становится целым.

Так встанем же с земли и выпрямимся во весь рост, и понесем высоко наше знамя!"

Враги радовались: Бабий Яр – последнее прибежище еврейского народа и последняя точка еврейского существования. Бабий Яр – это слово, означающее конец истории народа, так решил для себя нацизм три года назад. Теперь все видят: напротив Бабьего Яра лагерь, где пленные немцы, покрытые язвами, копошатся в своем тряпье, жрут на себе вшей. Мы смотрим на них с омерзением, как на гнилую падаль, а у них глаза вылезают от зависти – они видят перед собой людей...

"Так встанем же и выпрямимся во весь рост"

Откуда это – встать во весь рост? Встать там, в той стране, где "так вольно дышит человек"?! Где еще в 1931-м товарищ Сталин объявил: "Антисемитизм как крайняя форма расового шовинизма является наиболее опасным пережитком каннибализма"?

Кипел недовольством послевоенный Киев, покрывался грязной накипью.

Кому посчастливилось вернуться с фронта или из эвакуации, доставали из полотняных вещмешков и потресканных фанерных чемоданов ключи, пытались войти в свои дома. Натыкались на тех, кто успел заселиться в них при немцах и пользовался чужим добром как своим. Судьи не поднимали головы от дел об имущественных тяжбах.

По улицам города побежали трамваи и троллейбусы с антисемитскими надписями. По ночам в депо их смывали. На следующий день надписи появлялись снова. Евреям перемывали косточки на остановках, базарах, в магазинах и столовках.

Боевой офицер вступил в перепалку с антисемитами, нервы не выдержали – застрелил обоих. Когда их хоронили, из процессии выскакивали молодчики и набрасывались с кулаками на попадавшихся по дороге евреев.

Свет на драму послевоенного еврейства проливает письмо Михоэлса Молотову:

"18 мая 1944 г.

Секретно

Дорогой Вячеслав Михайлович!

Изо дня в день мы получаем из освобожденных районов тревожные сведения о чрезвычайно тяжелом моральном и материальном положении оставшихся там в живых евреев, уцелевших от фашистского истребления.

В ряде местностей... многие из спасшихся продолжают оставаться на территории бывшего гетто. Жилища им не возвращаются. Не возвращается им также опознанное разграбленное имущество. После пережитой уцелевшими евреями катастрофы местные власти не только не уделяют им должного внимания, но подчас грубо нарушают советскую законность, ничего не делая, чтобы создать для них советские условия жизни.

Оставшиеся на местах пособники Гитлера, принимавшие участие в убийствах и грабежах советских людей, боясь живых свидетелей совершенных ими злодеяний, всячески способствуют упрочению создавшегося положения..."

Из реакции Молотова: "Еврейский антифашистский комитет создан не для этих дел, и комитет, видимо, не вполне правильно понимает свои задачи". Отчетливо слышится характерный грузинский акцент.

Спецслужбы уже проявляют интерес к членам Еврейского антифашистского комитета, в том числе к Давиду Гофштейну. В кабинетах ЦК КП(б)У курсирует "аналитический" документ строгой секретности под названием "О слабой работе НКГБ УССР по разоблачению сионистских элементов": "...В частности, установлено, что Гофштейн пытался в этом году организовать в гор. Киеве массовую демонстрацию еврейского населения в годовщину расстрела немцами в Бабьем Яру".

Гофштейна арестуют в 1948 году, немного раньше, чем 12 других членов ЕАК. В Киеве всегда первыми брали под козырек и щелкали каблуками. Всех арестованных расстреляют в 1952-м.

Еще до арестов организуют погром еврейских газет, журналов, издательств, театров, общественных организаций, задавят грузовиком Михоэлса.

По обычаю спецслужб после каждой пакости выяснять мнение населения, сексоты в киевской литературной среде стали побуждать собеседников доверительно обсуждать аресты коллег. В сводном документе Министерства госбезопасности УССР в ЦК КП(б)У (Хрущеву и др.) приведены высказывания про и контра.

Поэт Андрей Малышко, на всю жизнь "исправленный" казнью старшего брата-бандита, в трудный час для поэта Владимира Сосюры осудивший его как "бывшего петлюровца", а на могиле распинавшийся в любви, лауреат Сталинской премии, отреагировал на "еврейские события" словоохотливо: "Это все звенья Гофштейна. Его сейчас допрашивают, клубочек на следствии разматывается и дойдет до многих... В Москве расформирован весь антифашистский еврейский комитет, сразу 400 евреев остались без работы. Но этого мало! Их еще раскусят. Этот комитет занимался антисоветской работой. Все они были агентами капиталистической Америки и Израиля".

А вот в доносе и цитата из "подавленного", как сказано, Ицика Кипниса: "Какой смысл работать, если меня могут так же арестовать, как и Гофштейна?"

Ни смысла, ни времени ему уже не оставили. За "еврейский национализм" искючили из украинского Союза писателей. На семь лет ему уготовят нары в Сибири, но даже когда выпустят, еще несколько лет не разрешат жить в Киеве.

"Мы к вам пришли. Не мы – овраги"

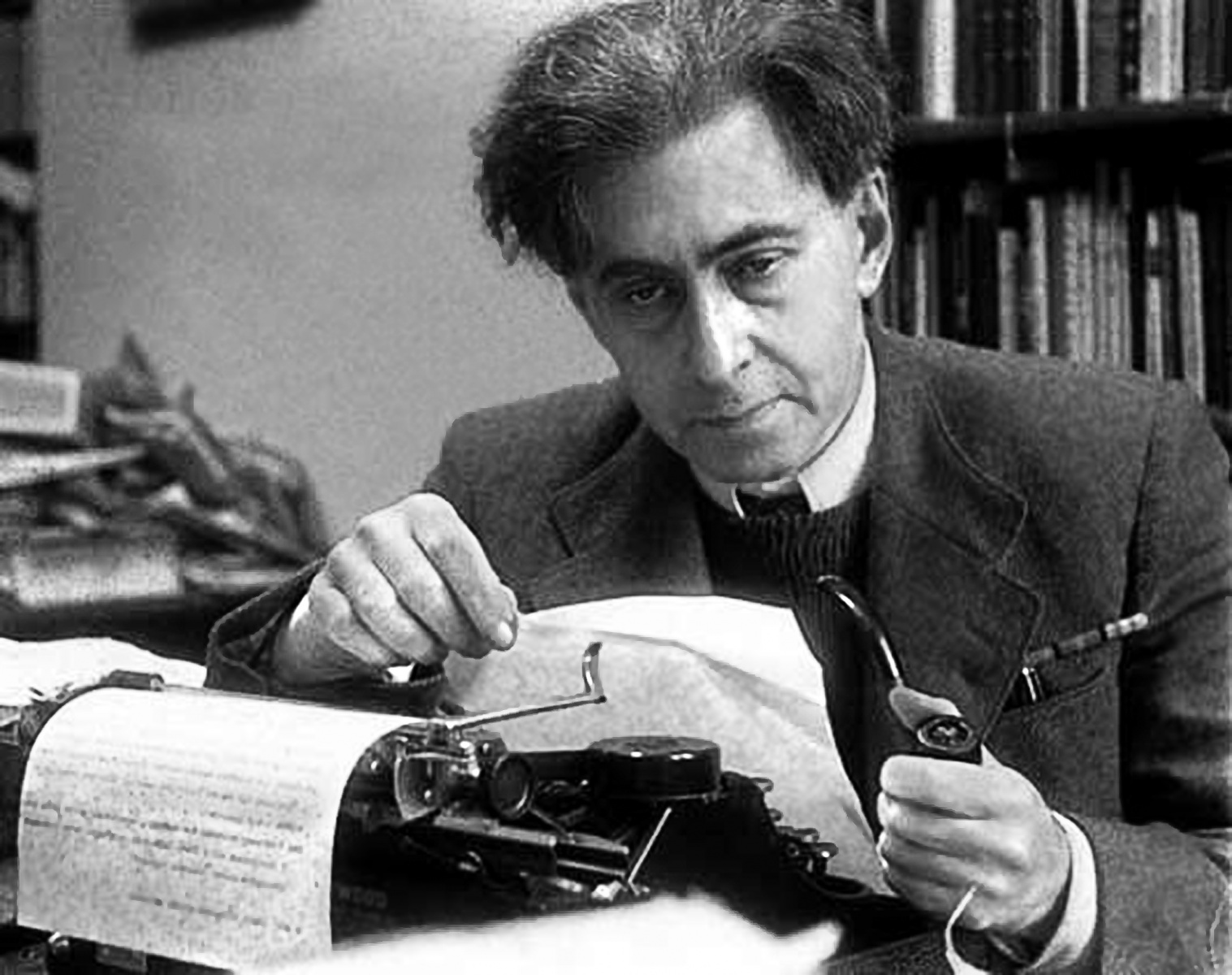

Он первым написал статью о падении Киева. Немцы вошли в город 19 сентября, "Красная звезда" опубликовала ее 27-го. Неужели всю неделю еще надеялись отбить город?

"Он был колыбелью нашей культуры, – писал Эренбург. – Когда предки гитлеровцев еще бродили в лесах, кутаясь в звериные шкуры, по всему миру гремела слава Киева...

Сожмем крепче зубы. Немцы в Киеве – эта мысль кормит нашу ненависть. Мы будем за многое мстить, мы отомстим им за Киев! В 18-м году они тоже гарцевали по Крещатику. Их офицеры тогда вешали непокорных и обжирались в паштетных. Вскоре им пришлось убраться восвояси. Я помню, как они убегали по Бибиковскому бульвару. Тогда они унесли свои кости. Их дети не унесут и костей..."

Один высокопоставленный человек, рассказал в своих мемуарах Эренбург, делал доклад о литературе перед большой аудиторией и начал его радостным сообщением: "Разоблачен и арестован космополит номер один, враг народа Эренбург!" Выдал желаемое за действительное.

Илья Эренбург. Фото: urokiistorii.ru

Илья Эренбург. Фото: urokiistorii.ru

Илья Григорьевич не назовет фамилию глашатая своего мнимого ареста. Ее назовет свидетель тех событий Григорий Свирский в книге "На лобном месте", назовет только фамилию – Головенченко. И по простительной забывчивости (книга писалась спустя много лет после события и в эмиграции) назовет его "завотделом культуры ЦК партии".

Мне нетрудно было установить более точные данные этого человека. С 1948 года уже известный литературовед, исследователь "Слова о полку Игореве" и творчества "прогрессивных писателей XIX века" Федор Головенченко удобно устроился в кресле завотдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Это он, "импозантный человек с мягкими манерами", по словам его учеников, в начале марта 1949 года сделает установочный доклад "О задачах борьбы против космополитизма на идеологическом фронте". Это с его холеной руки пойдет молва о "безродных космополитах" как "прямой агентуры империалистичесой реакции, врагов советского патриотизма".

Григорий Свирский продолжит: "Сталин не любил, когда аппарат забегал вперед..."

Один из редакторов тут же из зала позвонил на квартиру Эренбурга и... застал его дома. Эренбург потребовал, в свою очередь, немедля соединить его со Сталиным, и новому лауреату Международной Сталинской премии не отказали.

Головенченко вынесли из собственного кабинета на Старой площади с инфарктом, тогда-то и облетела Москву знаменитая фраза Льва Кассиля: "И у них бывают инфаркты..."

На этом, однако, Головенченко свою карьеру не завершил. В 1953-м защитил докторскую диссертацию, стал профессором, заведовал кафедрой Московского пединститута, дослужился до декана истфака. Не так давно благодарные ученики публично поминали его дифирамбами.

7 ноября 1943 года, в день изгнания немцев из Киева, Эренбург был в Кремле. Нарком иностранных дел Молотов давал пышный прием для "тузов и шишек". Без Эренбурга праздник был бы не праздник.

Гости удивлялись пышному торжеству, все только что осознали, какая за два года произошла перемена, спрашивали друг друга: "А помнишь 41-й?.." Какие могли быть банкеты в 41-?! Драпали!.. Теперь чокались за победу и пили водку. Эренбург вспоминал: "Советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры. Военные атташе различных посольств сверкали золотом. Груди генералов изнемогали от орденов... Во время приема грохотали пушки: освобожден Киев".

Долго не мог сесть за роман о войне. Пересилил себя только в январе 46-го и принялся писать "Бурю". Поехал в Киев. "Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской – вот здесь стоял дом, где я родился, – груда мусора. Сидел долго у Днепра, и снова вставала война... Я подумал: скоро сяду за книгу – значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, в сердце...".

Отложил роман из-за поездки на Нюрнбергский процесс. Увидел всех, на чьей грязной, залитой кровью миллионов жертв совести был в том числе Бабий Яр. "Геринг улыбался хорошенькой стенографистке; Гесс читал книгу; Штрейхер жевал бутерброды..." Геринг узнал Эренбурга, показал на него подельникам, стали рассматривать. Кошмарный сон.

И в Москве ждал кошмар. Сначала вроде ничего – пошел в Еврейский театр, посмотрел веселый спектакль "Фрейлахс". Постановка Михоэлса, костюмы Тышлера, на сцене Зускин. Скоро, 16 января 1948 года, Эренбург пойдет в тот же театр и будет вглядываться в изуродованное лицо Михоэлса, лежащего в гробу, лицо, страшное даже и под гримом. Со своими стихами о Бабьем Яре Эренбург успел проскочить в еще не задраенный наглухо люк, их опубликовал "Новый мир" в январе 1945-го:

Бабий Яр

К чему слова и что перо,

Когда на сердце этот камень,

Когда, как каторжник ядро,

Я волочу чужую память?

Я жил когда-то в городах,

И были мне живые милы,

Теперь на тусклых пустырях

Я должен разрывать могилы,

Теперь мне каждый яр знаком,

И каждый яр теперь мне дом,

Я этой женщины любимой

Когда-то руки целовал,

Хотя, когда я был с живыми,

Я этой женщины не знал.

Мое дитя! Мои румяна!

Моя несметная родня!

Я слышу, как из каждой ямы

Вы окликаете меня.

Мы понатужимся и встанем,

Костями застучим – туда,

Где дышат хлебом и духами

Еще живые города.

Задуйте свет. Спустите флаги.

Мы к вам пришли. Не мы – овраги".

1944

Так же, как позже о Евгении Евтушенко, об Илье Эренбурге будут говорить разное, нередко нехорошее, подозревать в сотрудничестве с теми, кому и руку подать зазорно. Об авторе этих строк лучше всех, может быть, сказал Борис Слуцкий, в стихах на кончину Ильи Григорьевича. Слуцкий понимал, и что значил для советских евреев Эренбург, и в какое время значил:

Эти искаженные отчаяньем

старые и молодые лица,

что пришли к еврейскому

печальнику,

справедливцу и нетерпеливцу...

"На вулиці, що йде повз Бабин Яр, кладуть асфальт"

Соседями по дому "Ралит", истинному филиалу Союза киевских писателей, были два замечательных друга – Савва Голованивский и Леонид Первомайский. Два человека с кармой "украинского писателя неукраинского происхождения", по словам Голованивского. У обоих был столь высокий авторитет в советской литературе, что при желании они могли бы переехать в любой город СССР, где со специфической кармой временами бывало полегче хотя бы потому, что она распределялась на большее количество членов Союза писателей. Однако такого желания они не выказывали.

О "Бабьем Яре" Первомайского рассказ ниже, здесь – о Савве Евсеевиче.

Савва Голованивский. Фото: karpenkokarymuseum.kr.ua

Савва Голованивский. Фото: karpenkokarymuseum.kr.ua

В годы войны служил он военным корреспондентом газет "Красная армия" и "За честь Батьківщини" ("За честь Родины"). Был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны второй степени, медалями.

В "Красной звезде" напечатали его большой очерк о снайпере, который под впечатлением от следов зверств, оставленных немцами, перестал видеть в них людей и уничтожал, как уничтожал бы насекомых. Это один из самых страшных очерков военных лет.

В еще не захваченном немцами Киеве собирают выездную писательскую бригаду для сбора информации на фронтах. На полном серьезе напутствуют: нужны снимки, чтоб было видно, как наши кавалеристы острыми саблями рубят фашистам головы. Все на радостном подъеме: не сбылась клятва Гитлера пройти 7 августа парадом по Крещатику.

Твардовского с Голованивским отправляют в Канев, побывать на сражающихся кораблях Днепровского отряда.

Писатель Виктор Кондратенко, получивший задание привезти в Киев репортаж из бронепоезда, недалеко от Канева участвовашего в оборонительных боях, и сам попал под тяжелую бомбежку и стал свидетелем налета немецких "юнкерсов" на корабли, куда отправились Твардовский и Голованивский.

Поздним вечером все трое оказываются в одном блиндаже. Виктор Кондратенко так описал встречу: "За столом, освещенным фонарем "летучая мышь", саперные командиры ведут спор. А в сторонке, на сене, сидят Твардовский и Голованивский. Оба повернулись к свету и что-то записывают в блокноты. Увидев меня, обрадовались.

– Слава богу, все в сборе, — Твардовский спрятал в карман блокнот.

– А вы давно здесь?

– Да нет, недавно. Прямо с корабля на бал. – Помолчал, а потом, словно от холода, поежился: – Если бы Савва не столкнул меня в воронку, не сидеть мне в этом блиндаже. Мина в трех шагах разорвалась.

Просто удивительно, – развел руками Голованивский. – Мина свистит, а он ни с места. Хорошо, что рядом воронка".

Так благодаря Савве Голованивскому был спасен автор будущего "Теркина" и редактор лучшего всех времен и народов "Нового мира" оттепельной поры.

В молодости Савва Голованивский дружил с Владимиром Маяковским и Исааком Бабелем. Маяковского со временем переводил на украинский язык, о Бабеле, с которым познакомился в Одессе, оставил литературную зарисовку.

Как вспоминал Савва Евсеевич, однажды Бабеля пригласили на Киевскую киностудию подправить плохой сценарий к фильму "Как закалялась сталь". Он заехал к Голованивскому домой и, увидев номер квартиры – 59, изрек: "Да, наша литература велика!" – а перед уходом на прощанье подарил афоризм: "Хороня своих мудрецов, люди остаются в дураках..."

Мудреца Бабеля расстреляли. Маяковский расстрелял себя сам. Голованивского хотели бы расстрелять, руки чесались, но что-то не срослось. В пору борьбы с безродными космополитами "на чистую воду" его вывел секретарь правления Союза советских украинских писателей Любомир Дмитерко.

В 1949 году в "Литературной газете" вышла статья Дмитерко в духе времени "борьбы с безродными космополитами". "Литературоведческие" опусы, брызжущие ядом советского псевдопатриотизма, нередко заканчивались для критикуемых на жестких нарах в гостях у деда Лукьяна (так называли в Киеве Лукьяновскую тюрьму), а то и в расстрельном списке.

Савве Евсеевичу Любомир Дмитерко припомнил стихотворение "Авраам", навеянное 1941 годом: "Голованивский является автором открыто враждебного советскому народу националистического стихотворения "Авраам". В этом стихотворении Голованивский возводит страшную, неслыханную клевету на советский народ и нагло врет, будто бы советские люди – русские и украинцы – равнодушно отворачивались от старого еврея Авраама, которого немцы вели на расстрел по улицам Киева. Это страшный поклеп на советский народ, который в тяжелой кровавой борьбе, ценой больших жертв и усилий отстоял свободу и независимость советских людей всех национальностей".

И, конечно, подпела газета республиканского ЦК "Радянська Україна": "Литературная газета" подвергла обстоятельной критике "проявления буржуазно-националистических тенденций, пессимистического фатализма, шатаний и отчужденности от социалистической действительности, которые имеют место в произведениях поэта С. Голованивского".

Что должен был чувствовать человек, на всю страну заклейменный как клеветник на советский народ? Наверное, думал, что так будет звучать приговор.

Голованивский чувствовал не только трагизм ситуации, но и комизм. Исследователь его творчества Элеонора Соловей приводит автоэпиграмму Саввы Евсеевича:

Нема мені поблажок і послабин,

напевне, доля вже мені така...

Усе було б гаразд, якби той рабин

утяв мені не щось, а язика.

И уж не высмеять Дмитерко было бы верхом несправедливости:

Л. Дмитеркові

Ти по мені справляєш тризну,

і в тебе є мета одна:

аби шовкову мать білизну,

а вірші можна із сукна.

Їж мед і сало по потребі

– Синиць не варті журавлі.

Ще обговоримо на небі

все, що ти коїш на землі.

1949

Машина политических репрессий иногда захлебывалась и хотела передышки. Голованивский проскочил в передышку и уцелел.

Спустя много лет, но в еще вполне трудное время борьбы за память жертв киевского Холокоста он напишет стихотворение-отклик на прокладку шоссейной дороги прямо по тому рву Бабьего Яра, который считался главным местом расстрела:

Вулиця Мельникова

На вулиці, що йде повз Бабин Яр,

кладуть асфальт.

В повільній круговерті

кипить смола, і роздимають жар

робітники замурзані й уперті.

Віднині й присно внаслідок старань

батьків цього уславленого міста

проляже тут без ям або ковбань,

дорога стріловидна й урочиста.

Адже не віз чи древній тарантас

тут нині їздить поспіхом мушиним,

– у вік ракет і міжпланетних трас

потрібно мчати – людям і машинам.

Ну що ж, гаразд. Подяка і хвала

всім за старання пильне і велике,

хто дбає вчасно і не спроквола

про дефіцитні шини й черевики.

Шкода лише, що той, хто тут пройшов

колись на смерть у натопі німому,

збивав об груддя шкіру підошов,

і спотикався в розпачі на ньому...

Можливо, легше біль було б терпіть

йому, ті кроки роблячи останні,

якби могильним сном заздалегідь

не дихали ці ями та ковбані.

О, краще блиск асфальтових покрить

ровів не затуляв би та вибоїв

– не тамував того, що ще болить,

і ран на скорбній вулиці не гоїв!

Нехай би йшли тим шляхом молоді

і спотикались іноді в баюрах,

щоб не забути жах, яким тоді

жили колони смертників похмурих!

...Я сам люблю цю вулицю нову,

каштанами засіяну під осінь,

у скверах свіжоскошену траву,

красу тополь і вишуканість сосон.

Та раптом давня вигулькне стіна,

і жадібно читаєш, як на шпальті,

на ній оті трагічні письмена,

яких не прочитаєш на асфальті...

1968

"Со мною рядом встань, мой сын"

Улица Мельникова. Есть рассказ с таким названием у Леонида Первомайского. Его главный герой – еще не родившийся младенец в украино-еврейской семье, где будущий отец мобилизован в Красную армию, а будущая мать неосторожно рассказала хозяйке своей квартиры, что ее живот – "еврейский". Интрига держится на вопросе: выдаст ли немцам хозяйка роженицу?..

Хеппи-энд – нет, хозяйка не выдала! – должен был вполне удовлетворить официозные требования, так что его напечатали в органе Союза писателей – журнале "Вітчизна". И... поспешили. По словам ответственного секретаря журнала Игоря Малышевского, "легким автором Первомайского никак не назовешь. Не очень-то довольны были нами наверху и из-за публикации его большого рассказа на полузапретную тему "Улица Мельникова" – о крестном пути в Бабий Яр". Даже в такой интерпретации тема не стала разрешенной. "Полузапрет" – эвфемизм непостижимый.

Леонид Первомайский – псевдоним Ильи Соломоновича Гуревича. Леонид – от имени воинственного спартанского царя. В годы безраздельного владения Максимом Горьким и Демьяном Бедным вкусами читающей публики легко вписался в литературные святцы и овеваемый шуршанием красных стягов и ритмами революционных песен Леонид Первомайский, экзотическое скрещение спартанца с пролетарской маевкой.

С годами он становился медлительнее, монументальнее, суровее, глубокие борозды печали и разочарований пропахали его лицо. Когда его прорывало стихами, молился, чтобы лились дольше, чтобы не скоро впасть в хандру и скуку. Бывало, начатые стихи вдруг иссякали, тогда говорил, что, видно, рана была не так глубока и кровь быстро высохла. Настоящие стихи – это ведь настоящая кровь.

И стихи его, и ранняя автобиографическая проза (а в этом возрасте другой не пишут) были настоящие. Еще в 16 написал рассказ о восьмилетнем Аврамчике и его изнасилованной во время погрома сестре. В 37-м – еще один рассказ о погроме, здесь его героя зовут так же, как автора, Ильюшей.

А вообще был Илья Соломонович человеком замкнутым и дал биографам мало материала. Разве что в своих произведениях. Смена имени – смена судьбы. Он порывал с местечковым гетто решительно и бесповоротно (не будет штетла – не будет и погромов?). Показалось, что земля обетованная не где-то далеко, за морем, а здесь, под ногами, в обновленной революцией стране.

Леонид Первомайский. Фото: leonidpervomajskij.net

Леонид Первомайский. Фото: leonidpervomajskij.net

Штетла не стало. Погромы остались. В ежовых рукавицах задохнулось все, на что Первомайский надеялся как на возрождение духовных начал. И он снова пытался смочить губы изнасилованной сестре-литературе. Иногда получалось, иногда покорялся – упразднить инстинкт самосохранения удавалось немногим. Стал называть себя "затравленным слепцом времен охоты на ведьм".

В 37-м, по некоторым свидетельствам, впал в глубокую меланхолию, пытался свести счеты с жизнью. Промахнулся мимо сердца, прострелил легкое.

Вылечила война. Он не раз отличался особой храбростью и был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени, которым сам "посмертно наградил" одного из героев своего романа "Дикий мед" – рядового Шрайбмана. Так Первомайский разделил свой боевой орден со всеми недооцененными и оболганными ("евреи воюют в Ташкенте"), отдававшими на передовых позициях фронтов свою кровь за общую победу.

И поэзию его этого времени критика разглядела и явно жаловала. И не только критика.

Фаина Раневская, коротавшая свою эвакуацию рядом с Анной Ахматовой, рассказывала, что как-то Анна Андреевна весь день говорила о стихах Леонида Первомайского "с такой любовью, знала их наизусть".