"На рассвете проводы.

Увезли куда-то.

(У такого-то, такого-то

То-то и то-то изъято)...".

В 1937 году, ставшем пиком сталинских репрессий, писателей изымали из жизни вместе с их детьми – рукописями. Потом забирали настоящих детей и жен, потом выписывали из квартир, драгоценные метры передавали более благонадежным. Рукописи ценности не представляли.

Годом расстрелянного возрождения украинцы назвали 1937-й. Леся Курбаса, Миколу Кулиша, Мирослава Ирчана, Олексу Слисаренко в числе сотни украинских литераторов расстреляли на Соловках в честь 20-летия октябрьского переворота. "Праздничные салюты" гремели в подвалах Лукьяновской тюрьмы и бывшего Института благородных девиц, в сотнях других застенков. Словно задумали в Госплане, срезали слой за слоем, собирая кровавую жатву.

Может быть, с последнего допроса под стеной последнею встаешь?

Репрессивный аппарат любил кампании. Чтоб было много бумаг, много томов, много расстрелов. Чтоб была видна "работа". Разгром кулаков как класса? Всех в Сибирь! Религия – опиум для народа? Попов к стенке! Заодно церковную утварь в закрома родины. Дело Союза освобождения Украины (СВУ)? И 45 представителей украинской интеллигенции – на скамье подсудимых.

На почин 1937-го затеяли "Харбинское дело". Одним из первых под него попал поэт и писатель Венедикт Март, настоящая фамилия – Матвеев. Последние годы жил в Киеве, отсюда увели в невозвратность. Сгребли книжки и рукописи и унесли вслед за арестованным.

Он повидал много войны и мало мира и потому написал роман "Война и война", а не "Война и мир". Его знали как поэта-футуриста, прозаика и переводчика-востоковеда. Народоволец Иван Ювачев был его крестным отцом. Спустя девять лет у Ювачева родится сын, который станет поэтом Даниилом Хармсом, высоко оценит стихи отцова крестника. Сергей Есенин будет безудержно кутить в компании с Венедиктом Мартом. Один из основоположников футуризма, поэт и художник Давид Бурлюк, напишет его портрет.

Литературные гены укоренились в семье Матвеевых. Племянница Венедикта Николаевича – поэтесса Новелла Матвеева. Сын – знаменитый поэт-эмигрант Иван Елагин (Матвеев), обласканный восхищением Ивана Бунина и Иосифа Бродского и окончивший свои дни в Америке.

Из многих стихов Ивана Елагина сочится кровь того года:

Ночь. За папиросой папироса,

Пепельница дыбится, как еж.

Может быть, с последнего допроса

Под стеной последнею встаешь?

Спустя почти 40 лет Иван Елагин назовет подборку своих стихов, изданную во Франкфурте-на-Майне, "Под созвездием топора". Звезды падали на погоны, топоры – на головы. Щепы с лобного места Венедикта Марта отрикошетили в Ивана Елагина.

Иосиф Бродский и Иван Елагин в Питтсбурге. Фото: chayka.org

Иосиф Бродский и Иван Елагин в Питтсбурге. Фото: chayka.org

Заведенную в НКВД папку с обветшалыми от времени страницами дела Венедикта Марта автору этого очерка удалось найти в Центральном госархиве общественных организаций (есть, оказывается, в Киеве и такой). Очень хотелось, чтобы, кроме протоколов допросов, проливающих свет на гибель писателя, в ней оказались изъятые при обыске рукописи. И вдруг там будет отвергнутый всеми издательствами роман "Война и война"? Когда энкавэдисты уводили его из дома, пошутил: "Вот наконец-то прочтут мой роман...".

Лаконичное описание первой встречи с Венедиктом Мартом оставила киевская поэтесса Людмила Титова. Ей бросился в глаза его необычный для Киева восточный наряд, в котором Венедикт Николаевич разгуливал по дому. "Пытливо посмотрел на меня. Церемонно поклонился. Я ответила тем же. Он был в пестром восточном халате и тюбетейке". Этот немаскарадный наряд, превращенный в домашний, Венедикт Март привез из творческой поездки по Средней Азии, куда его командировала одна из киевских газет.

После ареста отца сын поведет подружку в его кабинет. Она увидит, что здесь тоже все на восточный манер: "маленькая келейка, вся ярко расписанная японскими и китайскими иероглифами, затейливыми орнаментами. Мы как будто попали в другой мир". Для хозяина кабинета это был привычный, с детства понятный мир.

Венедикт Март родился в семье известного на Дальнем Востоке бытописателя края Николая Матвеева-Амурского и до 30 с лишним лет попеременно жил во Владивостоке, Токио и Харбине. Будь у него не литературный, а художественный дар, стал бы, наверное, акварелистом японской или китайской школы. Он упивался брызжущими отовсюду восточными красками и гармонией. В молодости переводил танки и хокку и сам пробовал перо в этих жанрах.

На какие средства кутили и увлекались японками?

Послереволюционный Владивосток то и дело переходил из рук в руки враждующих сторон, но его облюбовали поэты, преимущественно модернистских амбиций. Сверкал своим стеклянным глазом манифестант "Пощечины общественному вкусу" Давид Бурлюк, приятель и в те годы единомышленник Владимира Маяковского. Николай Асеев, Сергей Третьяков, Сергей Алымов, Венедикт Март и еще десятки молодых соискателей литературной и художественной славы собирались в "Балаганчике" – подвале местного театра.

Здесь упивались стихами, крепкими напитками, кокаином. И этот мелкий разврат как-то не мешал молодым "будетлянам", людям будущего, творить новые миры своих жизней. Поначалу в городе посмеивались: кто-то в "Балаганчике" бурлючит, кто-то футурит, Март стихи венедиктинит. Но мнение переменилось, и вскоре кто-то написал, что "Балаганчик", подобно острому прожектору, "прорезал темную тайгу".

Но террор усиливался, и, преследуемые то белогвардейцами, то большевиками, многие переместились кто в Токио, кто в Харбин. Венедикт побывал там и там. Это и стало причиной возбуждения против него уголовного дела.

Из протокола допроса Венедикта Марта 15 июня 1937 года:

"Следователь: Чем вы занимались в Токио?

Ответ: Формально литературой, а так – кутил и увлекался японками.

Следователь: В Токио вы прожили полтора месяца. О какой литературе идет речь?

Ответ: Написал книгу "Лепестки сакуры", которая вышла во Владивостоке отдельным изданием.

Следователь: На какие средства вы жили в Токио эти полтора месяца?

Ответ: На средства, которые я получал литературным трудом (редактировал журнал "Великий океан" во Владивостоке). Кроме того, вышло несколько книг моих стихов.

Следователь: Эти средства обеспечивали вас?

Ответ: Когда я приехал в Японию, я имел примерно немного больше ста иен.

Следователь: Следовательно, ваше материальное положение в Японии было напряженным. Так?

Ответ: Да, так.

Следователь: На какие же средства вы кутили и увлекались японками?

Ответ: Я был тогда еще молод, и мне для этого особенно не требовалось средств.

Следователь: Это не ответ на поставленный вам вопрос. За молодость в Японии кутить нельзя...".

На что намекал следователь, Венедикту станет ясно чуть позже. Второй географический пункт, на котором сосредоточился следователь, – Харбин. Город был столицей напуганных множащимися зверствами эмигрантов и остатков разбитой армии Колчака. Разношерстный контингент издавал сотни газет и журналов, делился на десятки партий, от монархистских до фашистских и социалистических.

При этом харбинская интеллигенция ностальгировала по прежней родине. Читала и впитывала, как лауреат Гонкуровской премии Анри Барбюс участвует в Конгрессе друзей Советского Союза, как очарована его рассказами и рассказами Максима Горького душа лауреата Нобелевской премии по литературе Ромена Роллана. А тут еще японцы оккупировали Маньчжурию. И вдруг – прорвало: поднялись и огромными косяками полетели на бывшую родину десанты блудных сыновей, дочерей и внуков. Из Харбина на необъятные просторы СССР двинулись целые железнодорожные составы. На остановках в поезда заходили люди в кожанках, некоторых пассажиров уводили в неизвестном направлении. Оставшиеся высыпали из вагонов и целовали родную землю...

Венедикт Март. Фото: livejournal.com

Венедикт Март. Фото: livejournal.com

Из постановления о возбуждении уголовного дела против Матвеева В. Н.:

"...Проживая длительное время в Харбине, вращался в белогвардейских кругах и сотрудничал в белой прессе.

В СССР прибыл со шпионскими заданиями разведывательных органов одного иностранного государства".

В документе не говорится, что арестованного подозревают в преступлениях, которые следует проверить. Обвинение изложено в форме утверждения.

Спустя много лет сын напишет:

В тот темный год отца из дома увели.

Под рев ветров заупокойных,

Казалось, треть страны в тот год ушла с земли

В сопровождении конвойных.

По возвращении из Харбина Венедикт Март пишет первый советский авантюрный роман-трилогию (больше 800 страниц) под названием "Желтый дьявол". Соавтором выступил его владивостокский знакомый Николай Костарев, поэт, партизан, товарищ по оружию Блюхера, Лазо и Фадеева. Некоторые литературоведы полагают, что "Разгром" Фадеева навеян "Желтым дьяволом".

Главный герой трилогии Николая Костарева и Венедикта Марта – советский разведчик Снегуровский – предтеча Штирлица и Рихарда Зорге. Снегуровский вступает в опасную игру с одной из самых мощных в мире разведок – японской.

В "Желтом дьяволе" описан поразительный эпизод, кажется, больше нигде в литературе не встречающийся, о том, как один из колчаковских приближенных переправляет японцам часть золотого запаса империи в гробах якобы членов императорской семьи.

Спустя полтора десятка лет, как раз тогда, когда арестуют Венедикта Марта, его бывший соавтор Николай Костарев "прославится" тем, что подселится в квартиру Осипа Мандельштама, выживет хозяев и станет ее единоличным хозяином. Именно по этому поводу булгаковский Воланд скажет: "Обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...". Жена Мандельштама потеряет прописку и жилье, поэт скончается в пересыльной тюрьме Владивостока. Того самого города, вокруг которого многое вертится в этой истории.

Сердце человека, как тростник, – есть прямой тростник, а есть тростник-калека

А в 1920-е годы Венедикт, переехавший в СССР и имевший за плечами трилогию, женитьбу и рождение сына, продолжал привычную вольную жизнь. К этому времени относится эпизод одной из дружеских попоек, с которых Сергею Есенину никак было "не дойти до дома". Вместе с Венедиктом Мартом они зачем-то привязали себя к ветвям дерева и, наподобие приматов раскачиваясь на них, соревновались в том, кто кого перепьет.

Другая история рассказывает о ресторанной драке, в которой полный богатырских сил Венедикт побил гэпэушника и был сослан на три года в Саратов. Венедикт и раньше переходил черту дозволенного. Рассказывали, что, служа в Первую мировую в Финляндском полку, недавний гимназист и поэт Матвеев штыком проткнул унтер-офицера за издевательства над солдатами.

От военного трибунала спас чей-то сочувствующий диагноз "нервно-психическое заболевание" и тиф, который не свел его в могилу благодаря фельдшерице Серафиме Лесохиной. Она и стала женой Венедикта и матерью их недолго прожившего первенца, а затем Ивана, будущего известного поэта.

Много позже сын опишет события жизни своей семьи в поэме и вспомнит ту ресторанную историю и то, что за ней последовало:

Так бесшумно мой отец исчез,

Что его следов не отыскать.

Тут сошла с ума от горя мать,

И она уже недели две

Бродит, обезумев, по Москве.

Много в мире добрых есть людей:

Видно, кто-то сжалился над ней,

И ее, распухшую от слез,

На Канатчикову дачу свез.

Там, в страшных застенках психбольницы, его мама Сима и сгинула. Людмила Титова вспоминала, как уже после войны кто-то прочел при ней трехстишие:

Сердце человека, как тростник, –

Есть прямой тростник, а есть тростник-калека.

Так и сердце человека.

Она спросила: чьи это стихи? Ответили: Венедикта Марта. Оставшись без родителей, Залик влился в "стаю беспризорников-волков", воровал с лотков бублики.

Киевская поэтесса Людмила Титова. Фото: revolvy.com

Киевская поэтесса Людмила Титова. Фото: revolvy.com

К счастью, на улице его узнал вошедший в моду писатель, главный редактор "Крестьянского журнала" Федор Панферов: да это же сын Венедикта Марта!

Как раз в это время Панферов опубликовал первые части своей пролетарской по духу и стилю книги "Бруски".

По словам Дмитрия Быкова, автор "Брусков" видел задачу пролетарского литератора в том, чтобы писать как можно хуже: так он ближе к победившему классу.

Но человеком Панферов был добрым, судя по тому, что не остался равнодушен к беде, в которую попали товарищ и его сын. Приложил усилия и узнал, где находится Венедикт Март, посадил мальчика в вагон и отправил к отцу в Саратов.

Сыну еще долго снились рыбалка, вздымавшиеся к небу языки костра, ночи под звездным небом, напутствие отца:

Как бы ты ни маялся и где бы

Ни был – ты у Бога на пиру...

Ангелы завидовали с неба

Нашему косматому костру.

После Саратова Венедикт Март переболел гриппом молодости, осел в Киеве, писал роман и рассказы с ярким восточным колоритом, но вполне в духе времени и места, в которых жил.

Например, о том, как любовь юноши и девушки из таежного племени, желающего "задрав штаны, бежать за комсомолом", побеждает похотливого старорежимного шамана. Тоненькая книжечка с этим рассказом вышла в Киеве в издательстве "Товарищество писателей".

Каким бы человеком ни был Венедикт Март, отец из него вылепился отличный. Людмила Титова вспоминала, что у них с сыном сложились дружеские отношения. Они общались, как ровесники. Как-то сын оставил ему такую записку:

Поэт у зеркала справлял свой туалет,

А рядом нежная лежала папироса.

Соблазн был так велик – не выдержал поэт

И утащил красавицу без спросу.

Людмила скажет: "Шутливостью прикрывалась глубокая нежность и привязанность друг к другу".

Шел страшный 1937-й, но люди жили и влюблялись, как в любом другом году

Что за странное имя – Залик – получил Иван Елагин при рождении? А это Венедикт Март, большой оригинал, "по-будетлянски" щедро наградил сына несколькими экзотическими именами. На сборнике своих стихов "Луна" сделал посвящение своему четырехлетнему сыну:

Лунных-Зайчиков – Зайчику

Уотту-Зангвильду-Иоанну Марту

Сыну моему возлюбленному

"Бисер лунного сока" посвящаю.

Имя Зангвильд могло произрасти из названия корня имбиря, который на Дальнем Востоке называли еще зангвилем. Или от имени английского писателя И. Зангвилла, которому, кстати, принадлежит определение Америки как "плавильного котла" и которого любила читать мама Залика. С возрастом имя Залик отпадет, останется Иван.

О старшекласснике Залике Матвееве Людмила Титова слышала от знакомых ребят. Из-за переездов он пошел в киевскую школу с опозданием, был года на два старше одноклассников и восхищал их своей эрудицией и стихами.

Иван Елагин. Фото: galchi.livejournal.com

Иван Елагин. Фото: galchi.livejournal.com

Наконец, Людмилу познакомили с Заликом, когда он заболел тяжелым воспалением легких. Она вошла, он лежал в постели, смотрел на нее большими темными глазами, и, как она напишет в мемуарах, "все было понято и решено в тот же миг. Ни выламываться, ни позировать не хотелось". Ей было 16, ему – 19.

Людмила стала часто бывать в доме Матвеевых на Большой Житомирской, 33. Шел страшный 1937-й год, но люди жили и влюблялись точно так же, как в любом другом году, в котором возлагали надежды на будущее счастье и благополучие.

Однажды осенью в школе Людмилы проходило комсомольское собрание, исключали из комсомола соученика – сына Панаса Любченко, незадолго до этого председателя Совета народных комиссаров УССР. На пленуме ЦК КП(б)У его обвинили в создании контрреволюционной организации. В перерыве Любченко вышел из зала, приехал домой, застрелил жену и себя. Вся вина его сына Володи состояла в том, что, придя домой, он увидел страшную картину.

Выйдя с собрания, Людмила рассказала Залику о "принципиальных" комсомольцах, не пощадивших парня, в одночасье лишившегося родителей. Но такой бурной реакции Залика она не ожидала. Он стал кричать, был вне себя. Он уже очень хорошо понимал, что происходит. Людмила испугалась: "Я никак не могла себе представить, что столько людей лгут и ошибаются, карая безвинных... Как мы простились, не помню. Вероятно, сухо и холодно. Впервые. И впервые я не подошла к окну, когда он уходил".

Их поначалу горячая любовь стала охладевать. Людмила поймет свою ошибку слишком поздно. А он, много в жизни претерпев и оказавшись в Америке, все еще спрашивал о ней у поэта Наума Коржавина, бывшего киевлянина и тоже ставшего американским гражданином. Коржавин поддерживал связи с киевлянами и был последней тонкой ниточкой, протянутой в прошлое бывших влюбленных.

Небо и земля в России смешались

Из уютного кабинетика на антресолях, увешанного японскими безделушками, Венедикта Марта переместили в камеру спецкорпуса Лукьяновской тюрьмы, отведенного для "врагов народа". Это будет его последняя квартира. Допросили только на четвертый день – пусть помучается в неведении и догадках.

Бывало, допросы обреченных начинались мирно. Еще не успевшие озвереть следователи не сразу орали на арестованных, не с первых минут били и пытали, а исподволь подводили к тому главному, что ляжет в основу обвинения. Пока тот еще надеялся отделаться легким испугом, выбалтывал о себе нечто, что можно было вплести в канву якобы доказательств. Начальник похвалит: недаром ешь свой политый слезами врагов хлеб. В начале первого допроса Венедикт Март еще надеялся, что недоразумение скоро прояснится.

Обычно, когда властители судеб арестованных решали, что пора переходить к тому главному, ради которого они здесь собрались, в протоколах допросов записывали: в таком-то часу и столько-то минут допрос прерван. Длительность перерыва зависела от упорства подследственного. Затем его, еле живого и сдавшегося, усаживали на тот же стул и записывали: допрос продолжен в таком-то часу и столько-то минут.

Правда, формальности соблюдались не всегда, и протокол продолжали вести как ни в чем не бывало. Однако вы всегда определите переломный момент, после которого человек вдруг начинал оговаривать себя.

Вот только что Венедикт Март почти весело, даже чуть фамильярно рассказывал о своем житье-бытье с полтора десятка лет назад. Дела давно минувших дней, думал он, кому это важно? Как вдруг, без перехода: "Я решил рассказать всю правду. Я являюсь контрреволюционером и начиная с 1921 года проводил активную работу против Советской власти...".

Подпись под протоколом "В. Матвеев" едва различима. Возможно, нацарапана трудно поддававшимися, не искалеченными ли, пальцами.

Следователь: "При каких обстоятельствах вы были вовлечены в контрреволюционную деятельность против Советской власти?". Венедикт Март отрапортовал: "Примерно в 1921 году я был вовлечен сотрудниками белогвардейской газеты "Заря" Лембичем и Шипковым для работы в этой газете". Позже уточнит, соблюдая терминологию, принятую для категории расстрельных дел: "завербован", хотя в газеты никого и не вовлекают, и не вербуют.

Венедикт Март, по его признанию, печатался в разделе "Харбинские трущобы" и "Тысяча один вечер". Ясно, что это никак не политические и не белогвардейские рубрики, а полицейские хроники и отчеты о культурных событиях. Да и платили ему отнюдь не как завербованному агенту. Иначе зачем он дал объявление, где предлагал себя не только корректором, но и дворником, чернорабочим или сторожем, лишь бы платили?

Один китайский исследователь эмигрантской прессы рассказывает, что главный редактор "Зари" Мечислав Лембич "приступил к изданию "городской" газеты, или, согласно староинтеллигентской терминологии, "бульварной", не убоявшись этого якобы компрометирующего клейма". Как говорит исследователь, "Заря" исповедовала принцип объективности и непредвзятости. По неуемной энергии и профессионализму Лембича сравнивали с лордом Нортклифом, основателем британской "Дейли Мейл".

Давид Бурлюк. Фото: tanjand.livejournal.com

Давид Бурлюк. Фото: tanjand.livejournal.com

Первым помощником Лембича был такой же профессионал-журналист Георгий Шипков. Он считал, что "Заря" должна помочь эмигрантам "распаковать чемоданы", осесть на новом месте. Ведь то, что случилось на бывшей родине, по-видимому, надолго. В газете публиковались такие знаменитости, как Тэффи, Дон-Аминадо, Борис Зайцев, Саша Черный. Работать здесь было не только не зазорно, но и престижно.

По-видимому, власть следователя была уже столь велика, что Венедикт Март самозабвенно продолжал оговаривать себя. Похоже, что они достигли некоего компромисса: подследственный отрицает обвинение в шпионаже, но признает контрреволюционную деятельность. Возможно, в таком случае он мог рассчитывать на более легкий приговор.

И Венедикт Март продолжает саморазоблачаться: "Моя контрреволюционная деятельность не ограничивалась участием в "Заре", а я по существу участвовал во всех без исключения белогвардейских газетах Харбина. Кроме того, мной был написан ряд контрреволюционных произведений, которые издавались отдельными книгами ("Россия без твердого знака", "Благословенный голод" и др.)".

Тем не менее следователь упорно задает вопросы, подводящие к шпионской статье. Удобной фигурой для поддержания обвинения выглядит буддист-миссионер Оота Какумин. Еще до революции отец Венедикта Марта помог ему получить участок земли во Владивостоке для строительства буддийского храма.

Монаха полюбили в семье Матвеевых, отпускали с ним детей в Нагасаки. К революции Оота отнесся критически: "Небо и земля в России смешались. Рабочие захватили власть в стране. Аристократия, помещики, богатые люди полностью лишились состояния, создалось положение, при котором и в верхних, и в нижних слоях общества воцарились превратные мысли".

После переезда в Харбин Венедикт Март потерял связь с Оота Какумином. В последний раз они виделись во Владивостоке в 1920 году, когда на выставке картин Давида Бурлюка японец восхитился его алым пейзажем "Цвета уральской осени". Венедикт Март стал посредником в сделке, и она завершилась к удовольствию сторон. Монах заплатил меньше, чем первоначально запросил Бурлюк, но и Бурлюк остался доволен: вырученного хватило для переезда с семьей за границу. Тем не менее это знакомство, как и многие другие, по сути, невинные эпизоды, легли в основу окончательного обвинительного заключения по делу Венедикта Марта.

В конце жизни Людмила Титова вспоминала: "Залик часто от нас звонил следователю. Помню его фамилию – Ласкавый. Я даже теперь боюсь произносить ее вслух. Однажды следователь сказал ему: "Японский шпионаж, 10 лет со строгой изоляцией". На самом деле, чаще других Венедикта Марта допрашивал следователь по фамилии Лубенец.

От Максима Фаддеевича – на институт

Трагедию времени и семьи Залика Матвеева лучше поняла его новая знакомая, впоследствии она станет известной поэтессой, – Ольга Анстей. На шесть лет старше мужа, она была ему и женой, и сестрой, и мамой. В начале их знакомства она написала подруге: "Он маленький, щупленький и черный, как галчонок, некрасивый, а когда стихи читает – глаза огромные сияют, рот у него большой и нежный, голос сухой, музыкальный, и читает он великолепно".

Ольга не считала, что людей арестовывают и расстреливают, "потому что есть за что". Это она одной из первых, еще в 1943-м, напишет сильные стихи о Бабьем Яре:

Слушайте! Их поставили в строй,

В кучках пожитки сложили на плитах,

Полузадохшихся, полудобитых

Полузаваливали землей.

Залик перебрался в ее квартиру на Паньковскую. Смена адреса спасла его, сына врага народа, от ареста в безумные 1937 и 1938 годы.

Однажды Залик взял тетради своих стихов и решил показать их поэтессе Анне Ахматовой. Приехал в Питер. Позвонил в дверь. Она открыла. Но тут же сказала, что не может уделить ему внимания, потому что в этот день у нее арестовали сына. Больше ему ничего не надо было объяснять.

Наконец, власть вдоволь напилась крови и вздремнула. Залик Матвеев поступил в медицинский институт. В ожидании войны сюда охотно принимали мужчин. Но тут вышел указ: вводится плата за обучение. Залик ломал голову: как учиться и содержать семью?

И вдруг у него дома появился посыльный от Максима Рыльского, положил на стол пачку денег: "От Максима Фаддеевича – на институт". Сам отсидевший год в Лукьяновской тюрьме и чудом из нее выпущенный, с идеологической удавкой на шее, Рыльский не убоялся поддержать сына врага народа. Уходя, посыльный сказал: "Это в память вашего отца".

Бывал Залик у Рыльского дома. Вспоминал, что за столом кто-то из приглашенных припомнил хозяину "Песню о Сталине", которая служила ему охранной грамотой. Рыльский сухо ответил: "В доме повешенного не говорят о веревке".

Максим Фаддеевич дал молодому поэту возможность перевести свое стихотворение "Концерт", и его опубликовали в газете "Советская Украина" в январе 1941 года. Наверное, их дружба и сотрудничество получили бы продолжение, но тут началась война. Их дороги разошлись. Рыльский отправился в эвакуацию. Залик и Ольга остались в оккупированном Киеве.

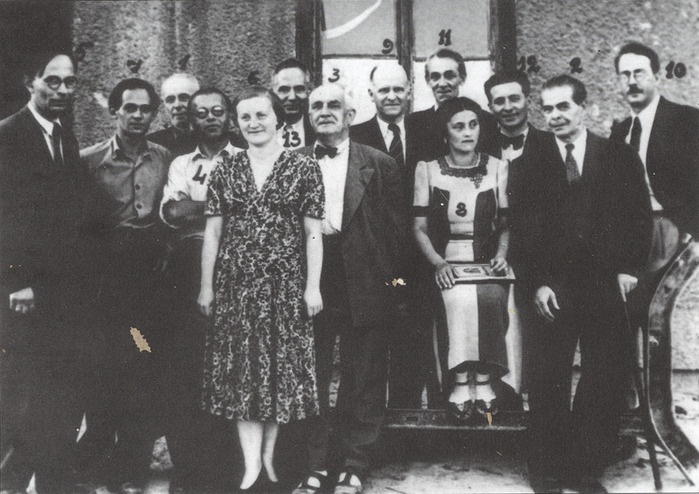

Крайний слева – Борис Филиппов, рядом – Иван Елагин, третья справа – Ольга Анстей. Фото: lucas-v-leyden.livejournal.com

Крайний слева – Борис Филиппов, рядом – Иван Елагин, третья справа – Ольга Анстей. Фото: lucas-v-leyden.livejournal.com

Пока шли бои за Киев, Залик помогал вывозить раненых с передовой. Когда все было кончено, пошел санитаром в роддом. Рожениц было мало, и он в основном штудировал учебники. Немцам тоже были нужны врачи, и они открыли мединститут. Ольга устроилась машинисткой. В этом ей помогло немецкое происхождение отца, так что она считалась фольксдойче.

Когда канонада с левого берега Днепра стала приближаться к Киеву, супруги поняли, что как людям, сотрудничавшим с оккупантами, им будет несдобровать. Они выехали в Прагу к родственникам Ольги, оттуда – в Германию. После окончания войны их поместили в мюнхенский ДиПи – лагерь для перемещенных лиц. Несколько месяцев они прожили в страхе – а вдруг выдадут советской комендатуре? Иван Елагин (с этого времени он не расставался с псевдонимом) сменил много стран, городов, адресов, но тот лагерный барак запомнился особенным ужасом:

Мой дом – берлога,

мой дом – нора,

где над порогом –

тень топора.

Но брак Ивана Елагина и Ольги Анстей распался. Возможно, сказалась смерть их первой девочки, родившейся во время переезда в Германию. Вторая, Елена, появилась на свет в 1945 году. Поэтические гены передались и ей.

В Америке Ольга устроилась на хорошую работу в ООН, Иван пошел учиться и в конце концов стал профессором литературы. Оба обзавелись новыми семьями, но остались друзьями. Оба признаны одними из самых ярких поэтов американской эмиграции второй волны.

В тоненькой папке уголовного дела Венедикта Марта – несколько не очень пространных протоколов допроса – и все. Нет никаких документов, подтвержденных фактов, очных ставок, выводов экспертиз. Ничего. Все это было ни к чему. Подследственного ждал расстрел.

Последний допрос датирован 10 августа 1937 года. Последний вопрос и последний ответ.

"Следователь: Какие вы получали задания шпионского характера, когда бывали в перечисленных вами городах, и от кого?

Ответ: Никаких заданий и ни от кого никогда не получал".

Удивительно: ни в одном из протоколов не упомянут роман "Желтый дьявол". Насквозь пронизанный идеей борьбы против белогвардейцев, японских и всех прочих врагов советской власти, он мог бы помочь Венедикту Марту выпутаться из страшной истории. Почему-то не "пришелся к слову" и соавтор Николай Костарев, который в то время был в фаворе и стал владельцем квартиры Мандельштамов. Его неприятности начнутся только спустя два года. Только тогда подошла и его очередь. Возможно, еще кто-то, испорченный квартирным вопросом, посягнул на бывшие Мандельштамовы метры. Костарев и вся его семья сгинут в мрачных стенах НКВД.

Елагин так и не узнал, что целый год носил в Лукьяновскую тюрьму передачи уже погибшему отцу

В 1937-м Сталин готовился к близкой войне с Японией. Конфликт назревал с 1932 года, когда японцы оккупировали Маньчжурию и провозгласили на ней марионеточное государство Маньжоу-го. С тех пор не прекращались приграничные стычки. Наконец, летом 1938-го разразилось сражение на озере Хасан. НКВД предупредительно зачищал всех, кто мог стать пятой колонной. Разбираться с каждым не хотели – рубили лес на корню.

Материалы сфабрикованного дела Венедикта Марта или выводы по ним в числе других подобных легли на стол наркома внутренних дел СССР Ежова. В приказе от 20 сентября 1937 года он сделал вывод: "Учтенные агентурно-оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывщих белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и т. п. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности".

О ироничная ухмылка зловещей судьбы! Не иначе как придуманный Николаем Костаревым и Венедиктом Мартом "желтый дьявол" выглянул из бумаг наркома Ежова и, довольный местью, осклабился.

В "ежовом" приказе есть ссылка на 4500 репрессированных "харбинских шпионов". Один из них точно Венедикт Март. По обвинению в шпионаже в пользу Японии его расстреляли за восемь дней до выхода приказа Ежова. Расстреляли "в подтверждение" того, что бывшие харбинцы – шпионы. Нарком потребовал дальнейшей изоляции и ликвидации всех реэмигрантов из Харбина. К этому дню на учете в НКВД таковых значилось 25 тысяч. Уцелеть удалось единицам.

Когда амнистировали Венедикта Марта как жертву сталинских репрессий, Иван Елагин написал горькое стихотворение "Амнистия". На украинский язык его перевела Надежда Кирьян:

Портрет Венедикта Марта, работа Давида Бурлюка. Фото:

Портрет Венедикта Марта, работа Давида Бурлюка. Фото:

Ще живий чоловік той,

Який розстріляв мого батька,

Влітку, в Києві,

У тридцять восьмім.

Очевидно, на пенсії нині.

Так спокійно собі поживає,

Покинувши звичне заняття.

А якщо вже помер він, –

То, певно, живий чоловік той,

Який перед розстрілом

Дротом товстезним

Руки скручував батькові

Міцно за спиною.

***

І коли б я надумав,

То в рідні краї повернувся б.

Адже чув: всі ці люди

Простили мене.

В этих стихах допущена неточность: Венедикта Марта расстреляли не летом 1938-го, а осенью 1937-го. Иван Елагин так и не узнал, что целый год носил в Лукьяновскую тюрьму передачи уже погибшему отцу. А что же рукописи Венедикта Марта? Сохранились ли они в архивном деле? Ответ – в двух документах от 15 октября 1937 года.

Документ первый: "Я, оперуполномоченный третьего отд. УГБ НКВД УССР Лубенец, рассмотрев документы и переписку, изъятую согласно протокола обыска от 12/IV-37 у арестованного Матвеева Венедикта Николаевича, а именно: 1) разной переписки три места, 2) рукопись "Война и война", и принимая во внимание, что указанная рукопись и разная переписка не подлежат возвращению и не приобщаются к следделу, постановил: изъятую переписку и рукопись у арестованного Матвеева В. Н. уничтожить".

Документ второй: "Мы, оперуполномоченный Лубенец и Максимчук, составили настоящий акт в том, что нами уничтожены рукопись и переписка, изъятые у арестованного Матвеева, в чем и расписываемся...".

От Венедикта Марта осталось слишком мало: ранние стихи, несколько рассказов, как библиографическая редкость – "Желтый дьявол". И все-таки в отличие от многих, безымянных и бездетных, ему еще повезло: он воплотился в памяти сына.

Рукописи не горят – верил, заклинал, заговаривал Булгаков.

Еще как горят...