Спецпроект

Дневник киевлянки. Часть V

В июне 2015 года интернет-издание "ГОРДОН" начало серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. Записи начинаются с 25 июня 1941 года.

6 марта 1943 г., суббота

С утра ничего. Я в библиотеке. Ничего не делаю. Мучительно борюсь с видениями и жду. Нюся и Элеонора Павловна приходят все время, чтобы одну не оставлять. После работы – на Андреевский. Там квартира стоит открытой. И снова в глаза та же картошка рассыпанная лезет. Валяется. Я ее и не убирала. Заперли парадную дверь. В Татьянину комнату дверь закрыта. Но и десяти минут нельзя быть дома. Там все осталось, как было, и вещи, и стены. А их нет. Скорее бежать отсюда! И снова мы идем к Элеоноре Павловне.

9 часов вечера.

Нюся уходит. Ей нельзя больше ждать. Элеонора Павловна лежит рядом со мною. Мне она достала снотворное. Но сна нет все равно. Ни сна, ни слез. Ничего нет, кроме судороги в сердце и безысходного отчаяния. Орион светит всю ночь прямо в глаза. Вот как опоздало для многих, а теперь и для моих наше освобождение! Боже мой, если бы я могла плакать! Но нет слез, только боль.

7 марта 1943 г., воскресенье

Мы говорили о творчестве, о музыке. Элеонора Павловна говорит о себе. Я впервые чувствую, какой большой музыкант Элеонора Павловна. И как хороша жизнь! Жизнь и творчество! Стараюсь не думать о том, что для меня конец и жизни, и творчеству. Но я заставляю себя думать о других, не думать о себе. И знаю, что все равно, погибнем мы или нет, другие, многие еще будут жить и творить. Вернутся наши люди. И тогда не будет так страшно. Только бы не убили их там в гестапо.

Степан сказал, что видел, как Таню с Шуркой вели по лестнице в гестапо. Про тетю ничего не знает

9 часов утра.

Нюси нет. А она уже давно должна была быть. Наконец она приходит. У нее какой-то странный, словно растерянный вид.

– Степан бежал из гестапо, – говорит она.

– Откуда вы знаете?

– Он был у меня.

Теперь все погибло. Степан бежал. Татьяну, Шурку и Лелю расстреляют. Я не раз слыхала от того же Степана, что если бежит виновник, с точки зрения немцев, его семью расстреливают без разговоров. Теперь конец.

Нюся рассказывает, что в шесть часов утра страшно кто-то застучал в квартиру. Вышел брат, вернулся и сказал: "Это Степан". Нюся вышла к нему. Их было двое – Степан и еще кто-то незнакомый. На Степане пальто и сапоги. Второй в рубахе только. Оба с окровавленными спинами. Загнанные, как звери. Они хотят немного отдохнуть. Но в квартире Нюси нельзя оставаться. Она покормила их, одела на второго пальто брата. Дала денег, хлеба и сала.

Степан сказал, что видел, как Таню с Шуркой вели по лестнице в гестапо. Про тетю ничего не знает. Спрашивал, где я. Говорил, что в их камере было двенадцать человек мужчин. Десять увезли ночью на расстрел, а их двоих били, по триста плетей получили они и должны были сказать о подпольной организации. Потом их оставили в камере. А они увидели, что решетка на окне надломлена и последним усилием выломали ее, вылезли, спустились по какой-то обрушивающейся стене с пятого этажа. И теперь должны где-то скрыться, потому что их ищут.

Нюся говорит, а я не понимаю. И знаю наверное, что жить больше нельзя. Нюся говорит, что условилась в половине пятого принести какие-нибудь документы Степану в проходной двор на Кузнечной. А я думаю, что он – подлец, потому что он бежал, чтобы спастись. А Татьяну и Шурку убьют. И я ничего не понимаю. Я даже не понимаю, что за ними могут следить, и что Нюсю тоже могут забрать. Не понимаю, что Нюся волнуется: она завернула хлеб Степану в газету, на которой крупными буквами написана моя фамилия. Я ее вчера принесла из библиотеки.

Полное бессилие и беспомощность. Ни оружия, ни связей. Ничего. А Элеонора Павловна не знает, что делать со мной

Нюся уходит. Ее мать в ужасном состоянии. Она ждет, что их всех заберут. Через полчаса после ухода Степана дворник принес им на подпись бумагу о том, что они у себя никого не скрывают. Дворнику объявлено, что из гестапо этой ночью бежали два следователя и их ищут.

Нюся ушла. А я мечусь по комнате с одной мыслью: "Их убьют!" Что делать? Как спасти их? Может быть, пойти умолять Бенцинга помочь? Я хочу идти в гестапо, в полицию, к Бенцингу. Умолять, стать перед ним на колени, или хочу убить его, каждого из немцев. Я не знаю, что я собираюсь делать, но я должна идти, а идти некуда и не к кому.

Полное бессилие и беспомощность. Ни оружия, ни связей. Ничего. А Элеонора Павловна не знает, что делать со мной. Она просит и приказывает, и от имени Нюси просит подождать только двадцать минут, пока она пойдет к Нюсе. И Нюся скажет, что делать мне. А я не хочу ждать. Тогда Элеонора Павловна просит именем Тани и Шурки, и Нюси. Просит подождать, не выходить. Потом берет с меня слово, что я дождусь ее. Она бежит за Нюсей.

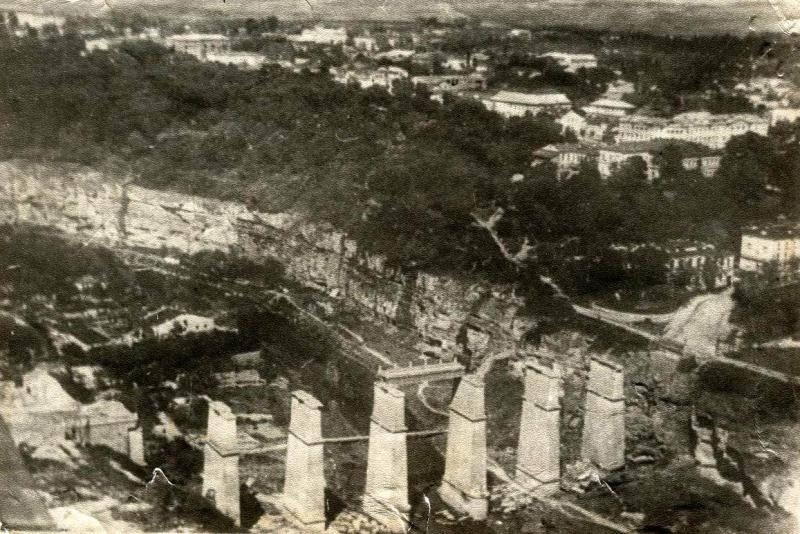

Хорошунова: И сердце сводит судорога. И шевелится земля и песок Бабьего Яра от полуживых, задыхающихся Татьяны, Шурки, Лели. И других. Фото: archives.gov.ua

Хорошунова: И сердце сводит судорога. И шевелится земля и песок Бабьего Яра от полуживых, задыхающихся Татьяны, Шурки, Лели. И других. Фото: archives.gov.ua

А я ждать не могу, но что я собираюсь делать – не знаю, совсем не знаю.

Минуты, как часы, как вечность. Перед глазами неотступно страшное видение из трех идущих на расстрел. Страшно выражение их лиц, как у тех евреев, что шли в Бабий Яр.

И судорога в сердце совершенно нестерпимая.

Не двадцать минут прошло, а двадцать раскаленных часов, пока прибежали Нюся и Элеонора Павловна.

Нюся говорит:

– Что вы собираетесь делать? Куда идти? Все равно поздно и Степан не виноват. Таню и Шурку вчера вывезли в Бабий Яр. Степан говорит, что они расстреляны. Только я не хотела говорить.

Элеонора Павловна идет на кладбище. Так я просила. Я тоже с нею. Это, чтобы ушло время до половины пятого. Тогда я понесу документы Степану. Нюся собралась сама идти с ними, но не могу я допустить, чтобы ее забрали. А мне ведь все равно уже больше не жить.

В своем отчаянии я в первую минуту не подумала, что ведь и ей грозит смертельная опасность из-за всех нас. На кладбище холодно и тихо. Здесь мертвые спят давно и ничего не чувствуют. А в Бабьем Яру земля не остыла еще. А может быть, их зарыли полуживыми? Ведь на детей они не тратят пуль! И мозги сводит судорога. И сердце сводит судорога. И шевелится земля и песок Бабьего Яра от полуживых, задыхающихся Татьяны, Шурки, Лели. И других. Безумие подбирается и давит сзади на мозг.

Прошел час, второй. Совсем темно. Мы ждем, ходим, стоим. Восемь часов вечера. Степана нет. Он не пришел

Половина пятого.

Я иду вниз по Кузнечной, по правой стороне к 24-му номеру. Нюся и Элеонора Павловна на другой стороне. Они следят за мною, чтобы знать, если меня заберут. Под рукой у Нюси пила для резки дров. Это она ушла из дому под предлогом необходимости отнести пилу. С матерью ее плохо. Она ждет гестапо, боится, что за Степаном следили.

Вхожу во двор дома номер 24г. Первый двор, второй, третий. Степана нет. Из всех дверей чудятся мне гестаповские глаза. Прошла раз – нет его. Вышла. Нюся и Элеонора Павловна ходят по другой стороне улицы. Еще раз прохожу три двора. Жду. Степана нет. Снова выхожу, снова вхожу. Нет его. Иду за угол. Нет. Уже Элеонора Павловна и Нюся на этой стороне. Уже мы вместе входим во двор. Прошел час, второй. Совсем темно. Мы ждем, ходим, стоим. Восемь часов вечера. Степана нет. Он не пришел.

Он хотел идти на Бабий Яр. Зачем? К Тане? К Шурке? Он сказал, что пойдет к верным людям. Кто они? Где? Что с того, что вокруг жизнь идет своим чередом? Что ночь и Орион? Шевелится Бабий Яр окровавленным песком и лица их трех с глазами умерших. Это безумие. Оно сильнее меня. И надо ли мне с ним бороться?

8 марта 1943 г., понедельник

Сегодня день работницы. Так странно, что я вспомнила и вспоминаю этот день работницы. В прошлом году мы его вместе вспоминали. А в этом году вместо дня работницы – Бабий Яр.

Я определенно схожу с ума. Другие, наверное, плакали бы, кричали. А я молчу, потому что слез нет, и вокруг люди. Нет, не потому вовсе. Никаких людей нет. Все мне просто кажется. Есть песок Бабьего Яра, которым их засыпали.

Одни смотрят на меня глазами побитых собак. Это те, кому жалко. А другие, собственно говоря, все вокруг, заняты своими делами. Они ничего не знают.

4 мая 1943 г., вторник

У меня теперь новый счет параллельно со старым. Шестьдесят дней. Два месяца нет моих. Ожидание делается нестерпимым. Действительно, как говорит Болдырев, нужно обладать железной силой воли, чтобы выносить это ожидание. Мне удается это только благодаря страшному нервному напряжению и какому-то безразличию ко всему одновременно. Состояние непонятное, временами страшное, но спасительное.

Вот сегодня я снова начала писать. Пишу на листочках, которые прячу на работе, чтобы не нашли в случае моего ареста. Мои друзья не послушали меня, не сожгли записки, а зарыли в сарае под большим домом. Я лежу в библиотеке в своей комнате под столом у двери. Так меня не видно из-за стекла, и все думают, что я вышла. О том, что вот так часами лежу на полу, знает только Нюся и, возможно, Елена Федоровна.

Вот уже месяц, как я вернулась в библиотеку. Хроника несложная, но страшная. С 7 на 8 марта в нашей квартире была засада. Ждали Степана. Нюся меня не пустила туда, и я снова не попала в лапы гестаповцев. Квартиру 8-го вечером запечатали, а пришла я туда через полчаса после того, как гестаповцы ушли и спрашивали, где я. Я перестала быть "квартиранткой". На нашей парадной двери была прикреплена бумага с надписью чем-то красным: "Квартира конфискована гестапо. Комиссар гестапо. И украинская фамилия.

Потом меня хорошо скрывали в течение трех недель. В это время полицейские разыскивали меня в библиотеке. Говорят, Бенцинг их выгнал. Сказал, что ничего обо мне и моем местопребывании ему неизвестно. Что нечего им в библиотеку приходить. В эти же дни кто-то принес сообщение, что Степана убили. Прошло три недели, и я вышла из своего убежища.

За это время Нюся разыскивала N по оставленному им адресу, чтобы мне уйти из Киева к партизанам. Но он был на той стороне, а больше ни с кем он меня не связал. Потом посылали письмо Илье Сидоровичу. Рассчитывали, что он связан с нашими. Совсем меня собрали на уход из города. Но оказалось, что идти некуда. Илья Сидорович ничего не ответил. Идти же просто куда глаза глядят в состоянии почти помешательства, с температурой 38 не могла я. Так и решили ждать, что будет. Потом разыскивать меня перестали. В библиотеке, спасибо им, сказали, что я была в отпуску. И вот я работаю снова. Вернее, лежу на полу под столом и думаю свою тяжкую думу.

Да, только благодаря совершенно самоотверженной помощи друзей моих, ставших мне самыми родными и близкими людьми, осталась я жить

Очевидно, не судьба мне была погибнуть вместе со своей семьей. В последний раз, когда за мною в библиотеку явились полицейские, я должна была попробовать выйти на работу. Но все что-то задерживало нас. Я хотела скорее идти, а Элеонора Павловна настояла на том, чтобы я поела. Вышли с опозданием минут на 35-40. Нюся ждала нас на углу бульвара Шевченко и уже волновалась. Передала меня ей Элеонора Павловна (они меня ни на минуту не оставляли). Пошли в библиотеку. А там нас, как увидела Луиза Карловна, замахала руками:

Вид на Днепр справа от Козловской больницы. Фотография сделана в годы оккупации Киева Фото: Reibert / Livejournal

Вид на Днепр справа от Козловской больницы. Фотография сделана в годы оккупации Киева Фото: Reibert / Livejournal

– Скорее уходите, за Хорошуновой только что приходили!

И так в который раз я опоздала на смерть.

Рукою Нюси и Элеоноры Павловны несколько раз увела меня судьба от смерти.

Потом была я несколько раз в нашей запечатанной гестаповцами квартире. На всех углах дома стояли мои друзья. А я открывала запечатанные двери и пыталась найти забитое Степаном под полом оружие. Не нашла его, хотя во многих местах срывала плинтусы и доски пола. Не было ли его там или не нашла я, не знаю. Как я от абсолютной уверенности в смерти их перешла к надежде на то, что живы они, – не знаю.

Живу я у Нюси теперь. Она и Элеонора Павловна вот уже два месяца оставляют меня только на работе, но отводят меня туда и обратно. Нюсе я обязана тем, что мысль о самоубийстве все меньше занимает меня. Она права. Нужно погибать достойно, с пользой для дела, которое для нас дороже всего. И идти нужно туда, где опаснее всего.

Ничего геройского нет в том, что я осталась жить. И настолько мне тяжело выносить мысль о погибших, что жалею о том, что я осталась. Быть может, и до победы нашей доживу. Хотя эта мысль сейчас живет где-то далеко, далеко от меня.

Но в этой страшной, непостижимой трагедии узнала я самое дорогое, что может быть у человека. Это – ценность человеческого отношения, ценность товарищества, силу дружбы, которая вырвала меня из смерти. Да, только благодаря совершенно самоотверженной помощи друзей моих, ставших мне самыми родными и близкими людьми, осталась я жить. Не побоялись они смертельной опасности, которая угрожала им. Не оставили меня в такое страшное время. Кто знает, сколько придется мне еще прожить. Удастся ли дописать до конца страшную летопись чудовищной войны-трагедии?

Но наряду со страстным желанием скорейшей победы нашего народа, наряду с нестерпимым желанием того, чтобы остались в живых мои Татьяна, Шурка, Леля, наряду с этим моим таким же страстным желанием стало теперь желание жизни и счастья Нюсе, Элеоноре Павловне, моим Андреевским друзьям и многим другим.

Но ужас в нашей семье – еще не весь ужас. Семью Воробьевой забрали, и судьба их так же неизвестна, как и всех, кого забирает гестапо. И еще рассказали мне, как погиб муж Марии Ивановны. Мы знали, что он умер. Проводили его, но никто не знал, что, будучи крещенным евреем, он все время боялся доноса и медосмотра на работе. И вот они случайно услышали, как сосед по квартире сказал, что он сообщил об Юлии Ильиче на работе. И в ночь перед тем, как был назначен медосмотр, Мария Ивановна своими руками дала мужу яд.

Некоторые добропорядочные шефы-немцы предупредили свою молодежь. Есть начальники, которые отпустили молодежь по домам. И еще сказали начальники, что защита в этот раз невозможна

Труднее всего в годовщины. Вчера – два месяца, как их нет, а три года Шурке. Послезавтра именины мамы. Потрясение так сильно, что все самое главное, общее как-то отодвинулось и подчас не доходит до сознания. Правда, что никаких сообщений о значительных событиях на фронте не было ни в газетах, ни по радио, последнее время совсем затишье.

Больше же всего говорят сейчас о партизанах. Немцы борются со все растущим движением самыми ужасными средствами. Они стирают села с лица земли, сжигают их вместе с населением. Они бросают штыками в огонь пытающихся бежать. Сгорают все – дети, женщины, старики. Но чем больше жгут, тем больше партизан. Плохие вести из Макарова. Там сожгли соседние села Кодру и Забуянь. В Кодре сгорели больница и школа. Ничего не известно о Юре Столбунове. Удалось ли ему уйти? Не расстреляли ли его?

В субботу вывесили приказ о мобилизации молодежи обоих полов 1922, 1923, 1924 и 1925 годов рождения.

Ждали приказа давно. Принимали меры. Некоторые добропорядочные шефы-немцы предупредили свою молодежь. Есть начальники, которые отпустили молодежь по домам. Сделано под видом прощания с родными. На деле же все знают, что никто не вернется. И еще сказали начальники, что защита в этот раз невозможна.

Не могу ни вспомнить, что было вообще за пределами моей трагедии, ни заинтересоваться чем-либо. Только каждую минуту жду, что должны прийти Леля, Татьяна и Шурка. И хотя все время страшная мысль о том, что они могут не вернуться, не оставляет меня ни на минуту, все равно жду их. И это теперь главная, ни на секунду не уходящая мысль.

13 мая 1943 г., четверг

В последние дни город взволнован налетами самолетов и несколькими бомбами, брошенными на железнодорожные пути и в некоторых местах в городе. Были эти налеты 8-го и 10-го числа. Были убитые, только мы не знаем, кто именно. Одна бомба восьмого числа упала на оперный театр, пробила купол, пролетела мимо люстры и шлепнулась в подвал в песок, не разорвавшись. Попали и в мадьярские казармы.

Слухов о налетах много. Кто прилетал? Кого бомбили? И количество жертв все росло, чем больше было слухов.

17 мая 1943 г., понедельник

11 часов вечера.

Итак, неделя со времени налета. Сразу после налета появились слухи о листовках. Одни говорили, что в листовках наши предупреждают население о налетах, которые состоятся 12-го и 15 мая. В других – 13-го и 15-го. В третьих, что налеты лишь начнутся с субботы, то есть с 15-го. В-четвертых, говорится будто бы о будущих налетах, и говорится о том, что участники налетов заранее преклоняются перед будущими жертвами, но избежать их не могут, так как в борьбе за освобождение Украины жертвы неизбежны.

Пока же тихо, хотя на улице шумят ветер и машины. После вчерашней нестерпимой жары сегодня утром ледяной холод. Сейчас ветер разогнал тучи. Потеплело. Определенно климат у нас теперь резко континентальный. О наших нет сейчас у меня никаких сведений. Где они? Немецкая газета сегодня совсем пустая. Бьются, судя по ней, на Кубани.

1 час ночи.

О весеннем наступлении поговорили, тем временем весна окончилась. Говорят много о газах. Говорят и о мире. Вообще, все словно замерло. И только налеты служат пищей для разговоров и толков. Из газет ничего извлечь нельзя. Неофициальные сведения – что Харьков снова взят большевиками или накануне этого. Партизаны по-прежнему в силе. Села горят. Только в эти дни об этом меньше разговоров.

3 часа ночи.

Тихо. И сегодня налета нет.

24 мая 1943 г., понедельник

Две недели с момента последнего налета. Больше налетов не было. Теперь уже люди перестали о них говорить. Только в разговорах и планах на будущее добавляют: если все будет благополучно.

Горит Иванков. Оттуда после трагического путешествия в прошлый понедельник пришла Дунечка. Она отправилась менять в одно из сел возле Иванкова. В самом селе партизан нет. Но нет и немцев. Партизаны из соседних сел запретили крестьянам сносить молоко в сливные пункты. В город селяне не ходят. Боятся немцев и полицейских. И с нетерпением ждут к себе горожан "обменщиков". И обменяла Дунечка свои вещи блестяще, была очень довольна. Но вдруг базар окружили немцы на машинах с пулеметами, винтовками и украинскими полицейскими. При попытке разбежаться убили трех человек, нескольких ранили.

Потом на подводах и машинах несколько раз обозами свозили продукты в Иванков. "Обменщики" добрались домой ободранные, как липки. Рыбы на базы рыбаки сверху не привозят. Только рассказы о партизанах вместо рыбы. Там у них и аэродром свой есть, говорят, и регулярное почтовое сообщение с Союзом. И снабжение оттуда боеприпасами и продуктами.

А мы слухами живем.

26 мая 1943 г., среда

Сегодня Дунечка идет в тюрьму с передачей. Потом придет сюда. Скорее всего, их там нет. Напрасно волнуюсь сегодня. В полиции, куда я решилась все-таки пойти, следователь сказал, что дело серьезное, чтобы я не делала никаких попыток искать, что и меня заберут. Взяли с меня подписку о невыезде из города. Но адреса моего не спросили. Не искать можно до известного предела. И если они в тюрьме?

Не верю ни во что хорошее и надежду теряю. В списках высланных в Германию их нет. На Сырце – раньше не было. Не дай бог туда попадут. Там страшный лагерь. Бьют и убивают. Стерегут немцы с собаками-зверьми, а вокруг проволока в три ряда и ток через нее пропущен. О Шурке – ничего. Дом на Белицкой – управский с детьми школьного возраста. Снова никаких сведений о тюремном детдоме. В моей комнате на Андреевском свет яркий каждый вечер. Там столярная мастерская. Комнаты Татьяны забиты, хотя оттуда все уже вывезли. Разграбили. Кто-то видел женщину на улице в Татьянином платье. Во дворе запустение. И пустой дом. Немцы теперь хозяева. Во флигеле, говорят, казино будет с выходом в сад. А под горой – бетонированное бомбоубежище должно быть.

Все проходит. И сломалось, должно быть, окончательно. Мне лучше. Там осталась бы – хуже было бы. И Днепр далеко теперь. А он красивый! Вчера такой серый и розовый, словно посеребренный был после дождей этих дней. И город умытый. Зелень буйная в этом году. Посмотришь издали на Днепр, на город, словно и не происходит ничего. По мосту поезда несутся. И дали розовые, мглистые. Тянет к Днепру, да посмотришь – бежать только, чтобы не вспоминать.

Ничего не знаю о том, продолжаются ли теперь аресты. Знаю, что в селах страшно. А здесь есть партийцы, которые живы. О тех, кого забрало гестапо, никаких известий

Вторая у нас весна немецкая. Ассимилировалась наша публика. Разговоры мимические почти совсем исчезли. Процветаем. Работают четырехклассные школы. И даже собираются снова открыть если не консерваторию, то среднюю музшколу. Мои музыканты готовятся к этому событию и ругают составленные учебные планы. Нюся в белом халате, как врач или повар, приводит в христианский вид библиотеку. В нее привезли и свалили библиотеку хореографической школы. Элеонора Павловна работает с утра до вечера. Лекции, репетиции, бесчисленные разучивания, подготовка всевозможных концертов. Готовится опера Лысенко "Ноктюрн", вечер романсов Танеева (для избранных), русская музыка для показа интересующимся немцам, концерт из произведений Чайковского для горуправы. И еще, и еще. Всего даже не знаю. Пребывает теперь Элеонора Павловна на "общественном" питании. У них теперь в консерватории столовая с небезнадежно плохими картофельными обедами.

Сейчас уже половина одиннадцатого. Дунечки все нет. Администрация ни о чем меня не спрашивает. Только неофициально интересуется, нет ли сведений. Многие понимают, что с каждым теперь может случиться подобное. Ничего не знаю о том, продолжаются ли теперь аресты. Знаю, что в селах страшно. А здесь есть партийцы, которые живы. О тех, кого забрало гестапо, никаких известий. Семья Воробьевой исчезла бесследно, как Шура и ее семья, как Ф.М., как мои.

28 мая 1943 г., пятница

Все возможности узнать что-либо сейчас разлетелись. Полицейский, что работал в лагере на Сырце, отослан на партизан и не вернулся. Это была единственная связь с Сырецким лагерем. Хорошо, что их там нет, потому что о лагере рассказывают ужасы. Два месяца назад их там не было. Сейчас – неизвестно.

На снимке подростки, которые во время оккупации трудились на Киевском железнодорожном ремонтном заводе. Фото: RVM (Ittenbach)

На снимке подростки, которые во время оккупации трудились на Киевском железнодорожном ремонтном заводе. Фото: RVM (Ittenbach)

Из тюрьмы Дуничка вернулась ни с чем. Там с передачами много народа. Все ищут своих. Впускают во двор. Немец с переводчицей проверяет списки. По спискам принимают передачи. А наших там нет. Еще раз подтвердили, что политических нет в тюрьме. Такая страшная судьба семьи.

Нигде никаких детских домов и яслей тюремных нет. Так развалились последние надежды на сведения. Остается ждать без всякой надежды. И все чаще говорят со слов тех, кто имеет отношение к гестапо, что их нет уже в живых.

Можно ли словами передать отчаяние и безысходность, которые определяют теперь мое существование? Живу теперь далеко от Днепра, от Андреевского спуска. Получилось так, что управдом в доме, где живет Нюся, оказался хорошим человеком. Нюся ему прямо сказала о том, что произошло с моей семьей. И он поселил меня в пустую квартиру, которая находится на том же этаже, где и Нюся. Помогли мне перетащить вещи из Лелиной комнаты, старый диван и два кресла из моей. Но ночевать там одна не могу, потому что лишь закрою глаза, так немедленно подступают видения их, зарытых живыми, и сыплется, и сыплется окровавленный песок. И я начинаю кричать. Потому Нюся не оставляет меня одну в квартире. Ночую у них. А у себя бываю только, когда у меня урок русского языка, которому учу немца.

Так сложно объяснять, как я от полной уверенности в том, что они убиты, перешла к подсознательной надежде, что они живы. Наверное, так устроен человек, что всегда на что-то надеется.

Логан почти сразу сказал, что ненавидит фашизм и фашистов, что Гитлер – это "идиотская голова", и что он ведет их нацию к гибели

А о Логане я еще не писала. Случилось же это две недели назад. В библиотеке, когда я была в своей комнате. Вдруг пробежали и сказали:

– Вас спрашивает немецкий военный.

"Вот и конец мне", – подумала я. Но когда вышла в коридор… возле комнаты Бенцинга, увидела офицера с петлицами какой-то незнакомой мне части войск. Лицо его показалось мне интеллигентным. Оказалось, что его прислала ко мне Наталия Георгиевна, с которой я работала весной прошлого года в кукольной мастерской. Она еще в прошлом году уехала к родственникам в Ровно. Там она как-то познакомилась с Логаном и прислала его ко мне учить русский язык.

Первое мое побуждение было, конечно, отказаться, тем более, что совсем почти не знаю немецкого языка. Но немец вдруг очень обрадовался этому. Говорит:

– Это же хорошо. Будете говорить по-русски, я скорее буду его учить.

Сразу не дала ему ответа. А вечером поговорили с Нюсей и Элеонорой Павловной и решили, что, быть может, это как-то отвлечет меня от моего теперешнего состояния. Так начались эти занятия, вместе с Нюсей.

В первый же урок Логан рассказал о себе. Он, Вольфганг Логан, сын немца, убежденного монархиста. Семья его отца эмигрировала из фашистской Германии в Америку. Брат Логана в концлагере в нынешней Германии. У него самого жена и трое детей, старшему из которых 6 лет. Сам Логан был мобилизован в гитлеровскую армию, но ничего не успел навоевать, так как во Франции был ранен: пуля пробила ему грудь в одном сантиметре от сердца. Лежал в госпитале в Париже, и с благоговением говорит о Франции и французах. Сейчас он служит в нестроевых частях.

Я решила его учить по однотомнику Александра Блока из Малой "Библиотеки поэта". Читаем с ним "Скифов". Я готовлю перед уроком подстрочный перевод с помощью Нюси и словарей. Но пока у нас больше разговоров, как и с другими немцами, какой есть Советский Союз и что такое советские люди. А я пока все мучаюсь, как сказать Логану, что с моей семьей и какой, очевидно, для него риск иметь дело с нами. Правда, он почти сразу сказал, что ненавидит фашизм и фашистов, что Гитлер – это "идиотская голова", и что он ведет их нацию к гибели.

– Мы своею кровью заплатим за все, что сделали на вашей земле, – сказал Логан.

Вот такие дела.

2 июня 1943 г., вторник

Завтра три месяца. Через двадцать дней – два года войны. Годовщины безысходные.

Дни наши пустые, безсобытные. Газеты – можно их не читать. И все говорят: готовится что-то. Советское радио сообщает о немецких укреплениях, так как линии Зигфрица по всему фронту. И больше ничего не удалось послушать.

Временами нестерпимо совсем. Дни такие длинные, словно их заколдовал кто-то. И тепла настоящего нет, все дожди, даже град. Под моим библиотечным окном огород и ребятишки. Все Шурку напоминает.

18 июня 1943 г., суббота

Время идет медленно в днях, а вместе проходит очень быстро. Уже три с половиной месяца. И новости у меня есть, и нет их. Третьего числа, в трехмесячную дату, встретила на улице следователя из полиции, у которого была в апреле в поисках своих. Он сам остановил меня на улице.

– Дело окончено, – сказал он. – И хотя никто из семьи не виноват, но немцы считают, что если кто-нибудь один виновен, то нужно изолировать остальных.

– Очень серьезное дело, – сказал он (это я и без него знаю). – Не искать, не пробовать узнавать что-либо. Это бесполезно. И трижды повторил: "Не рекомендую!" И так глупо мы устроены, что хотя готова к этому давно, все равно снова, как обухом по голове. Нечего ждать. И все мои поиски бессмысленны. Только отчаяние.

Третьего дня публиковались сообщения о том, сколько взято укрепленных сел, бункеров и вооружения. Называется это "борьбой с тыловыми бандами".

Села горят. А немцы боятся из села в село через пять километров перейти. Молодцы наши партизаны! Только они сейчас единственный источник нашего оптимизма. Ведь мы хоть и знаем, что все равно наши победят, а сами дожить не надеемся. Сколько раз ждали уже и все напрасно. Только всякий раз, когда ждут наших, осторожность забудут и конец. Гибнут так, как мои погибли.

А мы ждем. И, как всегда, ничего не знаем.

8 июля 1943 года, четверг

Вчера был день Лелиного рождения. На Житомирской, на Андреевском вспоминали. И хорошо это, и плохо. В такие дни тяжелее. И так все складывается, что даты подчеркиваются. В прошлом месяце третьего числа встретила следователя из полиции. Этого третьего Логан был в гестапо, спрашивал. Ему сказали, что дело 3 марта весьма известно и серьезно. Спрашивать о нем никому нельзя. То, что делает гестапо, обнародованию не подлежит. Что сделано с семьей, неизвестно. Думай, что хочешь. Надейся, если можешь. Уговаривает меня, что нужно жить. Что нужно надеяться.

23-го утром была на Сырце. Убеждена, что нет их здесь, но пока в этом не убедишься, все равно не успокоишься.

Я остановилась. Навстречу по шоссе бежала женщина. Она крикнула мне: "Не останавливайтесь, а то застрелят!"

К лагерю, сказали мне, нужно идти мимо еврейского кладбища, через Бабий Яр. Там дорога на Сырец и много людей ходит. Так сказали. А от самого дома бывшего партийного образования — никого. Восьмой час утра. Погода ясная, безоблачная. Солнце жжет. И никого нигде. На бывшем садоводстве немецкие надписи: территория занята УСМА. Это немецкое пароходное общество. Дальше еврейское кладбище. Стена стоит. Не видно, чтобы кто-нибудь брал памятники, хотя в газете уже с месяц печатается обращение к желающим взять с еврейского кладбища бесплатно памятники и ограды. Но берет ли их кто-нибудь и брал ли? Территория кладбища тоже занята УСМА. Вход строго воспрещен. И нигде, ни на дороге, ни на кладбище, ни одной живой души. Если бы не солнце и птицы, было бы совсем жутко. Следов еврейского погребального шествия нет больше. Груды паспортов убрали. Дорога пыльная и пустая.

За кладбищем огороды. Там две женщины и мужчина работают. А дальше снова никого. Дорога спускается в яр. Перед яром доска с надписью: "Запрещенная зона. Ходить строго воспрещается. Стреляют без предупреждения".

А мне сказали, что сюда нужно идти. Но стоять тем более нельзя. Спускаюсь в яр. Там песчаная дорога с массой следов. И снова карабкается почти отвесно вверх. Яр изгибается и тянется почти от русского кладбища вдоль стены еврейского. Откосы его покрыты травой. На дне какая-то кирпичная кладка поперек его. Здесь возле дороги никаких следов расстрелов и засыпанных людей. Дальше за поворотом песчаные откосы. Туда тянет посмотреть. Но жутко. И остановиться нельзя. Дорога взобралась отвесно вверх. За нею снова те же надписи. Тишина. Солнечно, ясно, жарко. Над яром не слышно птиц. И тихо до жути. Может быть, еще оттого, что стреляют без предупреждения. И мучительно хочется разглядеть место расстрелов. Каждую ночь, может быть, и в эту ночь, туда спускались люди. В последний раз оглядываюсь на песчаные откосы.

Дорога выходит на шоссе. Оно огибает какие-то строения, стоящие далеко в глубине. А вдоль шоссе проволочная ограда в два ряда. Это лагерь. Постройки настолько далеко от проволоки, что рассмотреть что-либо или кого-либо невозможно. По верху наружного края проволочного заграждения шнур электрический на фарфоровых изоляторах. Я остановилась. Навстречу по шоссе бежала женщина. Она крикнула мне:

— Не останавливайтесь, а то застрелят!

Побежала вдоль огорожи. Я – за ней. Она кричала в пустое пространство лагеря:

— Девочки, не видели Галочку, что на кухне работает?

Никаких девочек не было видно, и только очень далеко внутри были видны люди. Но кто они, разобрать не было возможности.

Эта женщина объяснила мне, что в канцелярии принимают передачи. Это было в направлении города. Женщина побежала дальше, так же крича в пустое пространство.

За забором небольшой, очень чистый дачный домик. Словно не в лагере, о котором рассказывают ужасы, а на даче у зажиточных людей. Ходят девицы в крепдешиновых платьях

На повороте к русскому кладбищу часовой, украинский полицейский в черной форме, с ружьем. Ответы — как у всей нашей полиции. Стоит олух и словно не понимает, что ему говоришь. А когда поймет, тогда ты не понимаешь, что он говорит. После несколько раз повторенных вопросов он объяснил все-таки, что передачу принимают в правом окне контроля. Тут же справа начало лагеря. Голубой чистый забор. Цветы. Чистота. Стоит немецкая машина. За забором небольшой очень чистый дачный домик. Словно не в лагере, о котором рассказывают ужасы, а на даче у зажиточных людей. Ходят девицы в крепдешиновых платьях, в белых передниках с немецкими прическами, как те, что обслуживают немецкие казино. А из окон пялятся физиономии полицейских.

В киевском отделении штаба рейхсляйтера Розенберга. Фото: Reibert / Livejournal

В киевском отделении штаба рейхсляйтера Розенберга. Фото: Reibert / Livejournal

Первое окно открыто. В комнате нет никого. Там цветы. Радиоприемник хороший. Играет. Стоят два или три узла, с передачами, очевидно, потому что фамилии написаны.

Наконец из соседней комнаты выдвинулся полицейский с таким же беспросветно умным лицом, как и тот, что у входа.

— Вам чаво?

— Передачу передать.

— То передайте.

— А как узнать, есть ли они?

— Та тут ничего узнать нельзя. И вообще тут стоять не разрешается.

— Мне можно подождать?

— Тут ждать не разрешается.

— А когда же мне прийти?

— Та когда хотите.

Аудиенция окончена. Когда я ухожу, из-за проволоки распухший парнишка лет 16–17-ти просит:

— Тетя, не бросите ли хлебца?

Он несет ведра с водой. Но полицейский тычет ружье в мою сторону.

— Проходите, гражданка, стрелять буду.

Я прохожу. Парень смотрит вслед. Шоссе идет мимо русского кладбища, поворачивает на Петровку. Больше не нужно идти через Бабий Яр. От Петровки шла какая-то женщина на Еврейский базар. Она рассказала мне об этом лагере, многое подтвердив из того, что рассказывали другие. Ходить туда нельзя. Могут убить или немец спустит собаку, как было с одной приезжей женщиной. Она искала дочь, остановилась у проволоки. Собака порвала ее едва не до смерти.

Это была среда 23 июня. В четверг вечером, после очередного урока, впервые по-немецки рассказала Логану свою историю. На него она произвела ужасное впечатление. Он не понимает, как могут брать семью, стариков, детей, если виновен только муж. Странно. Немец не понимает, что такое гестапо.

Логан пошел все же в гестапо. И снова стало ясно, что нет у меня надежды найти их сейчас. Слишком серьезное дело. Да, я это знала и знаю

Снова все во мне поднялось со всей силой, потому что на безучастность всегда рассчитываешь, а участие, да еще от немца, – всегда неожиданно. Оттого и волнует. А он долго уговаривал меня сказать имена. Он пойдет в гестапо и сам спросит о моей семье. Сколько ни говорили ему, что в лучшем случае ему ничего не скажут, а в худшем его визит туда будет иметь тяжелые последствия и для него. Он все равно настоял. И имена мы ему сказали.

А у него ведь семья, трое маленьких детей, из которых старшему шесть с половиной лет.

— Ну, так меня арестуют, — говорит он. — Меня же знают, у меня много друзей, меня освободят.

Но я знаю, что это бесполезно.

А 3 июля, как я уже писала, Логан пошел все же в гестапо. И снова стало ясно, что нет у меня надежды найти их сейчас. Слишком серьезное дело. Да, я это знала и знаю.

11 августа 1943 г., среда

Уже сто шестьдесят дней, как нет моих. Ожидание делается нестерпимым. Особенно потому, что что-то изменилось на фронтах, о чем мы не знаем. Уже более трех месяцев нет никакой возможности услышать советское радио. Но по всем признакам наши идут вперед. Сегодня снова началась паника. Возможно, это спекулянты пользуются разными слухами, чтобы взвинтить цены. С утра еще базар был такой же обильный, как и все это время. Потом паника, и на базаре не осталось ни людей, ни продуктов. К вечеру, говорят, появились снова, но по паническим ценам. Причина – беженцы из Харькова. Вчера, говорили, пришла одна машина. Сегодня она выросла уже в три эшелона фольксдойче.

На снимке Харьков в годы немецкой оккупации. Фото: kharkov2012.org

На снимке Харьков в годы немецкой оккупации. Фото: kharkov2012.org

Наконец, последнее: к вечеру все спрашивали друг друга:

– Что, Харьков уже советский?

Можно ли рассказать, что чувствуем мы? Ведь только освобождение может спасти несчастных обреченных и не только моих.

Настроения немцев совершенно точно определил на днях Логан. Он говорит, что вся мыслящая часть немцев видит неминуемую и ужасную гибель Германии. Ничто сейчас ее не может спасти.

Он рассказал о том, чего мы не знали, что в эти месяцы шел жестокий бой на нашем фронте, который охватил огромную территорию в районе городов Орла, Курска и дальше до Харькова. Что в этом бою немцев погнали с такой силой, что они уже не могут остановиться. Во всем винят Гитлера, на которого, по словам Логана, якобы было покушение, но он остался невредим. Еще Логан говорит о том, что Англия и Америка сделают все для взаимного уничтожения Германии и Советского Союза, и тогда наложат свою лапу на Европу.

Во всяком случае, у нас такое чувство, что приближаются события, которые должны оказать влияние на судьбу оккупированных частей нашей земли, а значит и на нашу судьбу.

Освобождение! Как страстно мы его ждем, но не обманываем себя. Еще очень сильны немцы. И сколько еще жизней наших людей нужно отдать до конца войны! И когда мы думаем о цене окончания войны, делается просто страшно.

18 августа 1943 г., понедельник

В среду снова были на Сырце. Шли в полной и глубокой уверенности, что их нет здесь. И все-таки шли. Перед тем нам сказали, что всех заключенных из Сырецкого лагеря вывозят в Польшу или в Германию. По дороге видели на Петровке женщин-заключенных, которые сгружали уголь на путях. Вид у них довольно здоровый. Они, должно быть, из тюрьмы. Там теперь принимают только белье два раза в неделю, а пищу – нет. Подошли мы к русскому кладбищу, а там сейчас же за воротами через все шоссе новая загорожа и немец с ружьем. Мы хотели пройти, он остановил:

– Verboten!

Несколько дней как запретили. Почему? Он не знает. Как пройти на Сырец? Он не знает. Повернули к еврейскому кладбищу. Там за входом на татарское (или это второй вход на еврейское – не знаю я) та же история – столбы через всю дрогу. И дальше немцы-охранники с собаками. У загорожи машина и шофер наш, русский. Он говорит, привез рабочих в Сырецкий лагерь телефон проводить. Но близко подъехать ему не разрешили, а выставили за загорожу. Говорит, что в лагере сейчас еще строже стало. Нечего и пытаться подойти. И пути к нему нет. Загорожа так далеко, что и Бабьего Яра не видно.

Пока мы разговаривали с шофером, из ворот еврейского кладбища вышли заключенные на обед. Их было человек тридцать. Сначала мы подумали, что это мальчики. Так высохли мужчины. Они казались или детьми, или глубокими стариками. Ужасный угнетенный и изможденный вид. А конвоя из немцев с обнаженными револьверами было почти столько же, сколько и их. Они ушли в сторону лагеря, а из-за угла выехала машина. В ней было несколько заключенных и еще больше стражи. Никаких украинских полицейских. Только немцы.

26 августа 1943 г., четверг

Сегодня мне сказали, что немцы "жгут" Бабий Яр. Сжигают тела убитых там людей. Так вот почему мы не могли пройти к Сырецкому лагерю! Вот почему были эти белая загорожа и немецкие постовые! Заметают следы своего чудовищного преступления. Не свидетельство ли это скорого конца?

На снимке Харьков в годы немецкой оккупации. Фото: kharkov2012.org

На снимке Харьков в годы немецкой оккупации. Фото: kharkov2012.org

Советские войска в Гадяче. Оправдывают это немцы тем, что война на восточном фронте приобрела характер подвижной позиционной войны. Но их же сводки говорят обратное. Судя по этим сводкам, советские армии наступают по всему фронту, и "подвижная позиционная война" немцев имеет только одно направление – отступление. Если на позапрошлой неделе были беженцы из Харькова, которых, по словам одних, совсем не пустили в Киев, по другим источникам — вернули назад с дороги, а третьи видели их здесь в школе на Бульварно-Кудрявской, то сейчас есть беженцы из Полтавы и из Харькова уже совсем определенно. О сдаче Ахтырки говорили давно. Про освобождение Гадяча я услышала в понедельник. А на прошлой неделе были люди из Веселого Подола. Там постоянно слышна канонада, но живут они спокойно. Приехали сюда за семенами.

То ли народ привык уже к постоянным известиям о переходе городов из рук в руки, то ли изменилось настолько общее настроение, только паники в городе нет. Даже базар – и тот почти не отреагировал на освобождение Харькова. Во вторник утром цены подскочили вдвое, но продержались лишь два часа.

27 августа 1943 г., пятница

Вчера весь день говорили о взятии нашими Полтавы и Лозовой. В Гребенке слышна, говорят, канонада. Но, как это ни странно, паники нет и сейчас. Немцы спокойно уезжают и приезжают из отпуска. Все они стремятся в отпуск, и не только потому, что многие из них не хотят воевать, но и потому, что сейчас уже чуть ли не каждая немецкая семья пострадала от бомбежек.

Странное сейчас настроение. Как будто бы все указывает на скорый конец, а чувства этого конца нет. Ясно, что в войне наступил решительный перелом, и немцы отступают. Но когда Логан сказал, что, по его мнению, война продлится еще не меньше года, волосы поднялись на голове. Выдержат ли Леля, Татьяна и Шурка год еще?

Отношение наше к тому, что происходит, делается все сложнее. Если в прошлом году все немцы подряд были для нас врагами, которых нужно было только уничтожить, то теперь это изменилось для нас, потому что при ближайшем рассмотрении оказалось невозможным одинаково относиться к немцам-фашистам и к немцам другим, которые так же, как и мы, ненавидят гитлеровский режим и войну, которые выступают более или менее активно против этого режима. Среди них есть люди, настоящие люди с большой буквы, распространить на них ненависть никак не возможно. Достаточно подумать о немцах в кандалах в Голосеевском лесу. И получается такое сплетение противоречий, что невозможно даже представить себе, что будет и как.

Одно ясно: своих, наших день ото дня делается все больше.

30 августа 1943 г., понедельник

Мы и теперь живем только слухами. Те, кто больше всего ждет наших, говорят, что Днепр возле Смоленска уже перейден советскими войсками и что брать Киев будут сверху. А пока что страшно, потому что не видно конца репрессиям и неизвестности.

Главная тема разговоров среди наших людей и вопросов немцев – что кто будет делать, когда придут наши. От опасений не свободны и те, кто больше всего их ждет, и у кого смысл жизни сосредоточился только на возвращении наших. И дебатируется вопрос – чья вина больше?

Одни работают в управлении базаров, другие в генералкомиссариате, третьи – в штабе, четвертые – в управлении речного пароходства. Иные нигде не работают. Одни работают в якобы гражданских учреждениях, другие – в военных. И сравнивая степень "виновности" своей перед народом, все приходят к выводу, что все виноваты или никто не виновен. И все боятся, и никто не боится. Многие ли собираются уходить? От бомбежки – да, от Советской власти – нет. Как немцы из Гамбурга: сначала ушли из него, а теперь все возвращаются назад, на развалины, чтобы если умереть, то дома. Так и наши люди, мы все собираемся оставаться обязательно.

1 сентября 1943 г., среда

Позавчера вечером по радио, а вчера в газете сообщили немцы, что "под натиском превышающих сил врага на южном фронте, для более уверенной и планомерной защиты фронта" они оставили уже совсем разрушенный Таганрог.

Хорошунова: настроение у всех напряженное, главным образом из-за арестов, которые носят сейчас массовый характер. Фото: yamne.sumy.ua

Хорошунова: настроение у всех напряженное, главным образом из-за арестов, которые носят сейчас массовый характер. Фото: yamne.sumy.ua

Несмотря на хорошие вести, настроение у всех напряженное, главным образом из-за арестов, которые носят сейчас массовый характер. По ночам берут снова семьи с детьми и, кроме случаев с внешне имеющимися причинами, много непонятных. Берут бывших партийцев и тех, кто был исключен из партии, и бывших репрессированных, и тех, кто никакого отношения к партии не имел.

В дополнение к общему пониженному настроению вчера начал получать повестки 1926 год. У нас волнение, потому что Галина получила повестку, и сегодня она с представителем лагеря, где она работает, должна явиться на биржу. Смогут ли ее отстоять? Это сейчас самый актуальный вопрос.

Паника несколько не вяжется с повседневными делами. На работу к нам все еще принимают людей. И вчера получили из Кенигсберга семьдесят ящиков книг для библиотеки. Судя по тому, что в них вперемежку письма, фотографии, всякие документы, вроде расчетных книг, много иудаики, запрещенных книг, книги на всех языках, включая нидерландские, мадьярские, скандинавские. Приходится предположить, что это конфискованные частные библиотеки, главным образом еврейские. Вчера в газете приказ о запрещении въезда и выезда из города без специальных пропусков. Это чтобы не бежал 1926 год и партийцы.

2 сентября 1943 г., четверг

Галину освободили, ко всеобщему облегчению, и всех девушек, работавших с нею, – также. А в газете вчера опубликовали приказ о призыве 1926 года на местные работы. По слухам — на работы по укреплению города. Кроме того, вчера уже заговорили о мобилизации украинцев тоже, не только фольксдойче. С фронтов нет никаких особых новостей. Событий ждут все, но все-таки не раньше, чем к весне.

Я разбираю чужие книги. В некоторых из них письма и засохшие цветы. Цветы пахнут еще, а хозяев уже, наверное, давно нет в живых. Когда разбирала библиотеки украинских писателей, всех знала в лицо, они живы, находятся у своих. А это чья-то чужая, совсем иная жизнь, не менее страшная, чем наша. Книги — французские, немецкие, английские, итальянские, венгерские, голландские, румынские, еврейские, скандинавские и восточные.

Только русских нет совсем. Ни одной.

3 сентября 1943 г., пятница

На фронтах ожесточенные бои. По слухам, немцы сдали Севск и Рыльск. А советское правительство провозгласило будто бы "самостійну Україну". Это один из парадоксов нынешней обстановки. Мобилизация мужчин-фольксдойче объявлена официально. О мобилизации украинцев говорят, но официально не объявляют. Все немцы считают свое положение безнадежным, но сдачу Киева "оставляют" на весну. Никто ничего сказать нам не может, потому что советских сведений у нас, можно сказать, нет совсем. Радио нет уже много месяцев. Только случайные сведения.

Пока что в библиотеку к нам идут еще 150 ящиков книг. Куда их помещать — неизвестно, но это очень большое богатство и необходимо их обязательно рассунуть, куда угодно.

На Андреевском спуске неважное настроение. Николаю Иосифовичу срочно сделали операцию по поводу прободения язвы и начала перитонита. Сидят они в полупустом доме, на стенах грибы растут, и крысы съедают мебель. А прораб с немцами разваливают квартиры.

6 сентября 1943 г., понедельник

Вчера с десяти часов вечера и до половины первого ночи была какая-то странная молчаливая тревога. Погас свет, замолчало радио, немного повыла сирена и больше ничего. Небо было совсем ясное, ночь холодная. И нигде никого на небе не было. В городе машины продолжали ездить. Во многих окнах горел свет все время, так что многие, вероятно, так и не знали про тревогу. Мы все приготовили, Нюся ждала, что будет, а девочки и я спали. Ничего не было, только не выспались.

К сожалению, с фронта никаких известий. События не движутся. Бомбят Полтаву. Беженцы из нее сидят у нас в библиотеке.

7 сентября 1943 г., вторник

Вчера в городе заволновались по тому поводу, что по радио объявили о жестоких боях на запад от Конотопа. А это уже совсем близко от нас. Публика, которая хочет бежать от большевиков, уже спланировала свой отъезд отсюда. Сами же немцы ведут себя так, словно никуда отсюда не собираются.

Вообще же жизнь идет нормально. Опера начала играть. Ставят "Тангейзера". Только начало в ней теперь в 4 часа дня, очевидно, из-за боязни тревоги. Наверное, украинцам можно теперь в оперу, раз вообще пошли нынче разные внешние поблажки. Штаб Розенберга занимается даже определением наиболее характерных черт украинцев для установления права их принадлежать к высшим расам новой Европы! Как же нам не радоваться-то!

8 сентября 1943 г., среда

Вчера много говорили о том, что нашими взят Конотоп и Врожба. Это от Севска и Рыльска советские войска идут вверх за Киев, в обход. А немцы в Киеве все равно спокойны. На что они надеются, понять невозможно. В Италии они отступают.

В связи с назначением нового начальника "СА" для оккупированных областей ждут больших репрессий.

В библиотеке у нас сидят полтавские беженцы, назад не едут. Вообще же ничего понять нельзя. Немцы выбирают землю для огородов на будущий год.

9 сентября 1943 г., четверг

Вот теперь паника идет усиленными темпами вверх. Бои, говорят, под Бахмачем, а нынче говорят, что Бахмач уже советский. По радио вчера немцы передали, что сдали Сталино. Но с Конотопом будто бы вчера кто-то говорил по телефону, и он в немецких руках. Панику вчера усилили разговоры об эвакуации.

Кадр из кинодокумента: Части Красной армии направляются в освобожденное Сталино (сейчас Донецк). Сентябрь 1943 года. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Кадр из кинодокумента: Части Красной армии направляются в освобожденное Сталино (сейчас Донецк). Сентябрь 1943 года. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua

Клинику мединститута предложено срочно освободить. Это врач сказал вчера Надежде Васильевне, что Николая Иосифовича придется забрать раньше времени, и она должна быть к этому готова. Все это в связи с увеличением количества госпиталей, потому что прочие в городе переполнены ранеными. В клинике Кособуцкого медперсоналу предложено приготовить вещи на случай эвакуации. Всем зоммеровским институтам предложено подать списки желающих эвакуироваться. Каждый вечер, уже воскресенье, понедельник, вторник и среду, с половины девятого выключают свет, и беспрерывно слышны звуки идущих поездов и машин. Куда же они идут, еще не знаю. Кто говорит — от Днепра, кто говорит — к Днепру.

Положение напряженное, что и говорить. И страшное. Но одно желание — скорее бы! Это единственное спасение моих и многих других. А может быть, наоборот? Ведь уходя, немцы могут убить всех. Живого места нет внутри, так наболело все от ожидания, отчаяния и неизвестности за своих и за других.

12 ч. дня

Да, настроение веселое сегодня! Бенцинг распорядился приготовить на всякий случай ящики для музеев, архива и библиотеки. Поэтому срочно распаковывается литература из Кенигсберга, ее сваливают в одну комнату, а целые ящики забирают.

Болит голова от этой всеобщей паники, и хотя никак не верится, что наши еще долго не придут, очень страшно за заключенных, страшно, что их немцы могут убить. Аресты продолжаются. Арестовывают целые семьи.

10 сентября 1943 г., пятница

Теперь уже никакого сомнения, что немцы оставляют Киев. Если вчера утром сказали, что эвакуация зоммеровских институтов приостановлена до 20-го, то в действительности три санитарных поезда вывозят в понедельник отсюда три немецких больницы, а военные госпитали в течение 8–20 дней выезжают на Балканы. Там предполагается фронт.

Вчерашний день как будто бы решил все. Наступают наши теперь и не дают немцам остановиться или события в Италии изменили так резко их настроения, только вчера уже было очевидно, что лишь какой-нибудь неожиданный компромисс может помочь немцам.

Вчера наш д-р Бенцинг сидел долго в канцелярии, он ходит по библиотеке, ничего не может делать, и вид у него человека, на которого свалилось огромное несчастье. Он спросил, что я знаю о сестре, и сказал, что положение с моей семьей ужасно. Спросил, уеду ли я с ними, когда они будут уходить. На мой ответ, что я надеюсь на мир, он безнадежно махнул рукой и сказал, что это абсолютно невозможно, что им конец бесповоротный. Я объяснила ему, почему не могу и не хочу никуда уходить. Он сказал:

— Как много приходится выносить вашему народу. Я желаю всем вам всего самого наилучшего. Желаю, чтобы собралась ваша семья. А мы должны уйти отсюда.

Мы можем быть удовлетворены, что дожили до того, что увидели: господа Европы, высшая раса, победители утратили свое "величие". Соскочила "важность". Остались перепуганные люди, которые теперь не понимают, зачем они сюда явились.

Меня трясет все время и болит голова. Большое счастье, что мне ничего не нужно решать. Но это только о себе. А другие? И ужасная мысль о том, что может быть, мне еще долго ждать своих. Стараюсь не допускать мысль о том, что их убили или убьют немцы. Совершенно неудержимо тянет на Андреевский спуск. Когда смогу перетащить туда свои вещи? Работать невозможно совсем. Наверное, днем будут еще новости.

16 сентября 1943 г., четверг

Я думала, что сегодня уже никого не найду на работе. Но есть все, и даже окна наверху позакрывали, чтобы сквозняка не было. А вчера к концу дня настроение было весьма напряженное, особенно после прихода какого-то из немцев к Бенцингу.

Тем не менее, Форостивский и другие головы управ получили приказ препятствовать всякому возникновению паники. Город должен работать бесперебойно и организованно, как еще никогда не работал (так и сказано). А немцы-рейхсдойче тем временем уезжают.

Из разных негласных, но официальных источников мы знаем программу действий на ближайшее будущее: фронт будет отходить к Днепру, пока дойдет до линии Борисполь–Золотоноша, то есть приблизительно за 50 км от Днепра. Отодвигаясь, немцы уничтожат все села, леса и вообще все, что есть на пути. Населению будет предложено уйти. За оставшихся немцы не отвечают. На этом очищенном месте будут бои, и дальше по приказу Гитлера советские войска не должны пропустить. Киев переходит на положение фронтового города, из которого выедут все ненужные для фронта научные и другие гражданские учреждения. Генералкомиссариат отсюда уезжает, и все переходит в ведение штадткомиссариата. Места, куда эвакуируют все эти гражданские институты, – Белая Церковь, Винница, Умань, и самый крайний пункт – Каменец-Подольск. Туда едет наш Verwaltung.

Если на прошлой неделе говорилось еще об эвакуации в Познань–Лодзь–Ровно, то теперь крайний пункт – Каменец-Подольск. Больницы совсем не эвакуируются. Лазареты военные выезжают на будущей неделе на Балканы или в Испанию. Другого места им нет. Немцы не хотят уезжать отсюда и больше всего не хотят ехать в Германию.

Привозят раненых из Нежина. Позавчера вечером было получено официальное секретное извещение о том, что Нежин уже сдан советским войскам, а Днепропетровск эвакуируется. Наши армии идут теперь по 20 километров в день.

До нас никак не доходили сведения о том, что же выходило в фашистской Германии, на чем воспитали они сотни тысяч тупоголовых убийц, которые так же далеки от подлинной культуры, как животные из породы свиней

После упорных разговоров об эвакуации, о том, кого заставят ехать, кого не возьмут, кто хочет, кто не хочет ехать, по поведению немцев в последнее время создалось впечатление, что вообще немцы не возьмут с собой желающих, никого и никуда. На вопросы немцев полагается отвечать, что все едут отсюда, особенно те, кто рискует в последнюю минуту перед освобождением попасть в гестапо. А это, наверное, конец. В эти дни у всех очень странное томительное состояние. Библиотеку собираются частично эвакуировать. По-видимому, незначительно, так как Бенцинг сказал:

– Книги принадлежат вашему народу и должны здесь остаться.

В ответ на приказ, полученный им от Винтера, он приказал приготовить девять ящиков. В пятницу мне предложили уложить ящик в кабинете искусств. Но потом это распоряжение для меня отменили и приставили меня к немцу из немецкой школы, который должен был из новоприсланной современной немецкой литературы отобрать для школы, отправляемой в Ровно, 2 тысячи книг.

Не писала еще о том, что недели две тому назад в нашу библиотеку прибыли свыше 10 тысяч книг новейшей немецкой, преимущественно фашистской литературы. Среди нее книги Гитлера Mein Kampf, Розенберга "Миф ХХ столетия", очень много различной их политической литературы, но кроме этого, книги по всем вопросам науки, литературы, искусства. До нас никак не доходили сведения о том, что же выходило в фашистской Германии, на чем воспитали они сотни тысяч тупоголовых убийц, которые так же далеки от подлинной культуры, как животные из породы свиней.

Немцы, знающие свою классическую литературу, – редкость. Правда, и свою новую литературу они знают столь же мало. Но вот прошло два года нашего принудительного общения с немцами, и хотя наша работа связана непосредственно с литературой, никто ни разу не видел ни одной их современной книги. И что же?! Теперь, когда ясно, что немцы сворачивают манатки перед бегством отсюда, случайно ли, специально ли, но в нашу библиотеку попадает все главное, что у них выходило за последние годы. Назначение этих книг — быть распределенными по учебным заведениям военных немцев. Пока за ними явился первый представитель.

В субботу утром я сразу же вынесла в книгохранилище все книги Рильке, Георге, Эрнста, Юнгера, Кольбенгаера и других, заменив их иными авторами. Хорошо, что поторопилась

Крайне слабое знание немецкого языка мешает мне разобраться как следует в том, что имеется среди этих книг, но мои скупые познания позволяют все же установить некоторые особенности этой литературы, ознакомлению с которой способствует ее оформление, рассчитанное, словно специально, на людей, изрядно ограниченных. Заключается это в аннотациях, предпосланных каждой книге на суперобложке или на странице перед титульным листом. Аннотация полностью раскрывает содержание книги и дает общие сведения об авторе.

Характерно, что вся литература в основном развлекательная, без всякого стремления способствовать развитию человека. Чем-то до крайности утилитарным веет от нее. И на всем, быть может, оттого, что книги иллюстрированы в каком-то легкомысленно-лубочном стиле, вся литература носит характер чего-то гримасничающего, паясничествующего. И все это в великолепном полиграфическом исполнении.

Этих книг не было и нет у нас, а в такой библиотеке, как наша, они, безусловно, должны быть. И я сказала об этом Николаю Владимировичу, он сказал Бенцингу. И мне разрешили после ухода немцев выбрать из отобранных им книг то, что в одном экземпляре, заменить любыми дублетами и вынести отсюда. Немец ушел лишь после половины пятого.

А в субботу утром я сразу же вынесла в книгохранилище все книги Рильке, Георге, Эрнста, Юнгера, Кольбенгаера и других, заменив их иными авторами. Хорошо, что поторопилась, потому что в начале девятого немец явился с 10 или 12 учениками-немцами, и они бегом начали выносить книги. Визит этого желтого немца лишний раз показал, как различны немцы, которые пришли сюда. Он прыгал перед полками, выходил из себя, брызгал слюной, возмущаясь, что не может забрать всего.

— Зачем эти хорошие книги привезли теперь сюда? Как можно, чтобы они здесь остались?!

Всех книг желтому немцу утащить не удалось, много больше осталось. И Бенцинг, который, наверное, знает уже, что библиотека остается не немцам, а нашим людям, разрешил, во избежание опасности еще подобного вывоза этих книг, отобрать и вынести в книгохранилище все, что найдем нужным. Так как он не ограничил количества, я просто взяла всего по экземпляру, а лучших книг — по два. Так получилось и с эвакуацией наших книг. Вопрос был поставлен так:

— Что-нибудь наиболее ценное по украинскому и русскому искусству. То же – из стародруков, музыкального и рукописного отделов — по нашему усмотрению.

Мы положили дублеты. Вышли неполные ящики. Дополнили их художественной новой немецкой литературой, снова из той, что теперь привезли.

Позавчера взяли на окопы 10% сотрудников консерватории, а вчера — у нас. Они утром идут туда (это на Демиевке), а в половине третьего их отпускают домой. Работают, говорят, с прохладцей.

16 сентября, 4 часа дня

Тишина у нас. Только Луиза Карловна отказалась идти слушать Чайковского вечером. Похоже на то, что слушателей сегодня на Чайковском будет немного. В кабинете Бенцинга разгром. Это Луиза Карловна складывает бумаги. Если кто-нибудь входит, они как будто бы пугаются, словно делают что-либо запрещенное.

17 сентября 1943 г., пятница

Вчера сообщили по радио, что немцы сдали Лубны и взяли снова Нежин. По слухам, советское радио передало известие о праздновании Нежинской победы, о салютах по этому поводу в Москве и о присвоении войскам, освободившим Нежин, звание Нежинских. Нечего говорить, что нас больше устраивают – пускай даже слухи, но советские. Однако немцы пишут, что "фронт, имеющий от Азовского моря до устья Днепра зигзагообразную линию, может еще меняться". И возможно, он действительно еще меняется.

Много делается специально для того, чтобы не создавать паники. Сейчас в городе действительно жизнь оживленнее, чем прежде. Украинцам устраиваются "празднования" к двухлетней годовщине "освобождения". 19-го и 20-го бесплатные спектакли в театрах для украинцев. Паек, говорят, управа будет давать. В Доме ученых устраивают выставку "замордованих" украинских писателей, и мы выдали для нее даже книги из библиотек писателей.

С Логаном, которого отправили на фронт, мы попрощались вчера. Он пришел на несколько минут, принес хлеба и книгу стихов Моргенштерна на немецком языке, на память. Я подарила ему однотомник Блока, с моим подстрочным переводом "Скифов", по которому мы с ним занимались русским языком. На титульном листе написала: "Хорошему немцу от русской". И подписалась. Никогда не забыть мне, что он не побоялся пойти в гестапо хлопотать о моей семье.

18 сентября 1943 г., суббота

Волнение все вырастает. Нет людей, которые были бы спокойны. Многие предоставили событиям себя и свою судьбу. И даже те, кто ждет, кто никуда не уйдет, и те волнуются, потому что все ждут, что Киев взорвут, сожгут и всех выгонят.

Пока же идем сегодня копать картошку и хотим сделать возик, все на случай ухода из города. Надо шить, надо чинить, надо быть готовыми, и сделать это, пока сидим еще в своих квартирах и спим в своих кроватях.

Война идет совсем не так, как кто-либо предполагает. Вчера по немецкому радио сообщили, что немцы оставили Брянск и Новороссийск. А по советским сведениям – освобождены еще Лозовая, Ромны, Нежин и, очевидно, Лубны, потому что с Лубнами уже сообщения нет. Беженцы – это самое страшное, что может быть. Их гонят под конвоем, через Киев, по пропускам через город только ночью. Им не разрешают сворачивать с пути. И эти люди идут оборванные, голодные, кто как может: кто с кроватями и гусями, а кто с голодными детьми, босиком. Кто видел этих беженцев, идущих через город, тот совсем потерял покой.

В городе очень большое движение. Много новых войск. На улицах снова кричит радио. Вечером неприятно на улицах. Тьма и только военные машины. Идут машины и орудия во все стороны. Чувство такое, что дорабатываем последние оккупационные дни. Если администрация уедет, нас, безусловно, либо сократят, либо возьмут на окопы.

Какие книги! Какие издания, никогда прежде у нас невиданные. Очень много неизвестной нам литературы, той, которая не попадала к нам и в десятой доле. На нее нужна была валюта

В некоторых учреждениях уже сокращения. Пока еще все на месте и меня не трогают, разбираю и разношу по книгохранилищу библиотеки, прибывшие к нам из Кенигсберга. Для меня ясно, что эти библиотеки – ценнейшее для нас приобретение. Поэтому, стараясь не размышлять о происходящем и меньше волноваться по поводу приближающихся событий, стремлюсь спрятать как можно больше из этих книг.

Тоскливое чувство поднимается среди разрытых и уничтоженных чужих жизней. Частная переписка, документы, фотографии, паки дел, заказы, прейскуранты. Совсем иная, нам непонятная, жизнь. И роскошные книги! Какие книги! Какие издания редчайших вещей, никогда прежде у нас невиданных. Очень много, большая часть, неизвестной нам литературы, той, которая не попадала к нам и в десятой доле. На нее нужна была валюта. Особенно много французской литературы. Все новое и неизвестное. Много имен, о которых никогда не слыхали.

Это библиотеки врачей, офицеров, композиторов, коммерсантов, буржуа и других. Мне не определить всех только по фамилиям. Но ясно, что все это были богатые люди и евреи. Фамилии многих из них можно определить, только я не занимаюсь специально этим. Мадам и месье Дрейфус из Парижа, Castigloni из Вены, оттуда же Irene Balogt и Freulein Jenny Fisch, композитор Colbonna и другие, много других. Вот не знала, например, что дирижеры Клемпере и Унгер – евреи. Мне попались ноты с их факсимиле.

Гербарии неизвестных цветов, каталоги и альбомы почтовых марок, чековые книжки на банки. И роскошные книги на всех языках. Специально представлена иудаика. От еврейских книг исходит какой-то резкий и неприятный запах. Огромные нотные библиотеки хорошо изданных клавиров, клавираусцугов, голосов камерных и симфонических вещей. Странно, что все это попало к нам. Если живы еще эти люди, никак не догадаться им, где искать свои библиотеки. Кто-то тащит у нас эти книги и ноты.

23 сентября 1943 г, четверг

Хотя с субботы прошло всего четыре дня, впечатление такое, что прошло несколько месяцев. Столько событий произошло в эти дни. Темпы этих событий и быстрые, и медленные. Мне написали бумажку для тубдиспансера и отпустили туда. На улицах было страшновато. С Васильковской на бульвар вверх, с Крещатика туда же во все стороны шел непрерывный поток из машин, подвод, орудий, который поминутно останавливался. Перейти на другую сторону улицы не было никакой возможности.

В диспансере порядок и тишина. Меня записали на понедельник на утро. Оттуда пошла в консерваторию. Там испуганные консерваторцы из оперного хора прибежали к Нюсе за советом: им Брюкнер, главный хозяин оперы, с издевательской усмешкой заявил, что абсолютно всю оперу, всех служащих он забирает с собой без права брать семью. Куда — неизвестно. Спектакли, щедро обещанные украинцам 19-го числа, отменялись. На крайний случай, если их все же увезут, дали все возможные адреса в Украине, в Польше и Германии, чтобы списаться потом и не растеряться. решили ждать, что будет.

В штабе Розенберга уехали все рейхсдойче, кроме пяти человек, а нашим людям сказали уложиться и ждать. Это было в 11 часов утра в субботу. В библиотеке в 12 часов нас всех потянули на конвейер грузить архив древних актов. Ящики отвезли на вокзал. В час мне дали возик из медбиблиотеки, и мы с Нюсей выбрались на огород.

Была сухая теплая погода. Кроме нас, на огороде не было ни одной живой души. В небе то и дело пролетали самолеты, и мы с надеждой смотрели: не наши ли? У нас хороший урожай картошки в этом году. Мы всего не выкапывали, потому что сразу не довезем. Потом решили вырыть яму и в нее ссыпать все, что собрали. Отделили крупную, мелочь сложили в яму и двинулись медленно с нашим грузом домой.

26 сентября 1943 г., воскресенье

Итак, первый, а может быть, и последний этап изгнания нашего начался. Во второй половине дня 23-го числа на стенах улиц и по радио был объявлен приказ: до 26.10 всему населению города Киева очистить город на расстояние трех километров от Днепра. Это будет запрещенная зона. Все должны выселиться за пределы улицы Саксаганского, Дорогожицкой, Красноармейской.

Никто не знал, куда идти, куда деваться. Галю на казарменном положении оставили в Gerätelager. Начали копать ямы в сараях и закапывать вещи. Сложили в ведра посуду, в корзины белье и верхнее, сверху положили бадьи и корыта. Засыпали все. 25-го вечером, вчера, снесли в сарай под лестницу альбомы с фотографиями моих родных, чехлы с дивана и кресел. Там же была и картошка, привезенная с огорода. Сегодня утром обнаружили, что все украдено дочиста.

Конечно, все это никакого значения в нашем положении не имеет. Но кому понадобились мои фотографии? Если нужны были альбомы, пусть бы выбросили карточки. А то осталось лишь то, что всегда ношу с собой в портфеле. Еще не управились Любовь Васильевна и Надежда Васильевна. Сегодня последний день по приказу, когда нужно уйти, а они еще не сложились. Не знаю, куда они пойдут.

28 сентября 1943 г., вторник

Третий день мы, изгнанные, живем в бывшей Артшколе. Здесь в одном доме помещается Gerdtelager, где работает Галя. И так как ее не отпускают теперь домой, а нас выгнали, мы перебрались с нашими мешками сюда, чтобы Галю одну не могли увезти. Дни теперь, как месяцы. Ни запомнить, ни записать. Хорошо, что обстановка вынуждена меняться. Нет времени. И все мы ничего не соображаем.

В воскресенье все вытирали, бегали друг к другу, советовались, спрашивали, что делать. Шел разговор о выезде фольксдойче, но никто еще ничего не знал.

Вечером была на Андреевском. За Днепром издали виднелось зарево, где-то были первые пожары. А потом все пошло кувырком.

29 сентября 1943 г., среда

Мы все еще сидим в Gerdtelager и пока просвета не видно. Возможности вырвать Галю пока нет. И, кроме того, есть надежда, что этот склад двинется из Киева именно в сторону Каменец-Подольского. А туда, конечно, очень хотят Нюсины старики, и там скорее можно среди своих скрыться Гале и Нюсе. В общем, пока нам неплохо. Хотя нас поместили в ужасающе грязной комнате. Она просторная, светлая и есть даже какой-то шкаф для одежды. Все мы спим на соломе, но на постелях, есть на чем сидеть. Много лучше, чем все остальное, где разместилось сейчас изгнанное из своих домов городское население.

С утра я была в городе. Ужасающее впечатление производят переселенцы. Вдоль всей запрещенной зоны протянута проволока по краю тротуара. На улицах Кузнечной, Паньковской, Тарасовской, Караваевской, кроме вырытых рвов, через всю улицу свалены толстые деревья и вместе с кроной изображают заграждения. На улице Урицкого оживленно, как в праздник на Крещатике в советское время. Соломенский базар полон всего. Есть все по невероятным ценам: сало – пять тысяч, подсолнечное масло – четыре тысячи, хлеб – 700 рублей буханка. Продающих больше, чем покупающих.

По незапретной стороне улицы Саксаганского стоят жители, отдельно, группами или толпами. На каждом шагу знакомые, все спешащие сообщить о своих злоключениях. Нет уже ни одной квартиры, которая бы не была раскрыта, если не разграблена.

День начался удачно, нашла Дунечку и Павлушу. Они на Саксаганского в 131-м номере на седьмом этаже. Узнала адрес моих житомирских друзей – они на Кузнечной в 110-м. Дунечка и Павлуша в семье рабочих, и им там неплохо. До сегодняшнего дня сидели мужчины с бородами, а сегодня побрились. Их управдом обещает спрятать на случай облав. Сказала Дунечке, что у нас украли всю картошку. Она обещала пойти на огород, посмотреть, осталась ли хоть та мелкая, которая была зарыта в яму. Оттуда решила попробовать пройти в запретную зону в библиотеку. Ее судьба очень тревожит. По приказу нужно было являться на работу до 28-го числа. Сегодня 29-е уже, и не знала, смогу ли пройти. На Безаковской никакой загорожи. Идут по ней войска редкими группами, преимущественно украинцы в немецких формах, и несколько горожан, по внешнему виду тоже без пропусков. До бульвара дошли спокойно. Там сидят и стоят, видно, идущие с фронта. Гражданских прохожих нет почти совсем.

Пошла к консерватории. Еще издали показалось, что двери открыты настежь. Открыты окна на первом и втором этажах. Дверь действительно открыта, вырвана. Язык замка наружу. В вестибюле все разворочено, ящики стола наружу, стулья перевернуты. Классы раскрыты, в них все сдвинуто с места, на столе в одном из них пишущая машинка и какие-то бумаги. Разорены столовая, кухня, комната, где были продукты, библиотека. В библиотеке все разворочено, бандуры валяются на столах. Жуткое и тоскливое чувство. Кто разворотил? Немцы? Наши ли?

Состояние напряженного ожидания никак не изменилось. Ничего неизвестно. Люди в городе полны страхов из-за непонятной и совершенной тишины

Наша библиотека в порядке. Шла к ней со страхом, что найду то же, что и в консерватории. Там приказ о конфискации боевым комендантом. И хотя в ней нет ни души, ее не смеют трогать. Вход в нее воспрещен. Во дворе университета немецкий часовой.

До Кузнечной никого, ни одной души. Против ворот нашего дома какой-то подозрительный тип. Ворота, парадное настежь. В квартире, по-видимому, чужие не были. Там противно, нежило скрипят полы. Цветы политы достаточно. Как человека, жаль Лелину пальму.

За квартал от 107-го номера увидела грузовую машину с бочками и мешками, а рядом немца, приходившего на концерты в консерваторию. Подошла, чтобы спросить, почему он еще здесь, а он вместо ответа предложил мне взять мешок пшена. Вышло это совершенно, как манна небесная. Довез и сбросил мне у дома, где теперь живет Элеонора Павловна у Анатоля, мешок пуда в два пшена. Навстречу как раз Элеонора Павловна и Тамара.

Втащили мешок в комнату. Вышли вместе с Элеонорой Павловной, а навстречу нам Кравчуки, идут без адреса искать Элеонору Павловну и сестру Александры Георгиевны. Сказала им адрес, пошли вместе. Людям очень тесно. Спят на полу или вчетвером на постелях. Житомирским жителям повезло: у них на четверых отдельная комната и есть где варить. В квартире Элеоноры Павловны хуже. Их пятеро в одной комнате и масса вещей.

В комнате Василия Кирилловича на 24 метрах одиннадцать человек и трое животных. Хлеба у людей нет. Кое у кого есть сухари и пшено. Потом Элеонора Павловна шла со мной в Артшколу к Нюсе. Чувствует она себя плохо. Идем по более короткой дороге – по железнодорожным путям. Никто по ним не ездит, никто ничего не говорит, ходить не воспрещается. Потом ходили на Скобелевскую. Там в пустой комнате живут, как на бивуаке, наши члены Андреевской коммуны, остатки ее: Анна Ефимовна варит на всех еду, с балкона смотрят на край города. Живут на полу, без единого стола и стула, разложив свои пожитки из чемодана №1. Угостили нас горячим чаем, по которому мы изрядно соскучились.

Состояние напряженного ожидания никак не изменилось. Ничего неизвестно. Люди в городе полны страхов из-за непонятной и совершенной тишины. Ничего не рвут, нигде не стреляют, и, главное, никаких вестей с фронта. Ни газет, ни радио. И люди расценивают эту тишину как зловещее начало каких-то страшных событий. Понять по-прежнему ничего нельзя.

30 сентября 1943 г., четверг

Вчера вспоминали мы трагическую дату 29–30 сентября 1941 года. А люди в городе, перепуганные уже до предела, говорили, что всех нас сгонят на окраины города и перебьют, как евреев. Конечно, с немцев, как говорят, станется. Но надеюсь, им будет не до нас. Сейчас впечатление, что перебивать нас пока не собираются. Но если погонят из города, будет нам плохо. Уже сейчас у многих кончаются остатки продуктов, а если придется идти, то бросим и то, что есть.

Для меня самое страшное в том, что кроме неизвестности об общей нашей судьбе, мучит полная безвестность о моих и безграничный страх, что их-то немцы могут убить — каждую минуту. А позавчера провезли мимо машины с немцами, закованными в кандалы, – есть и такие. С базара иду к Дунечке на седьмой этаж.

Мужчины все сидят, боятся выходить, а женщины пошли в Голосеево за картошкой. Там поля какого-то немецкого хозяйства. На них теперь люди копают картошку. Мужчины смотрят в окно и говорят, что уже двое суток поезда от Киева не отходят.

Мои силы тают. Температура держится упорно выше 37,5. И мучит меня нестерпимый страх за своих и за Галю, которую держат немцы почти на положении арестованной и могут в любую минуту заявить, что ее увозят. Что тогда будет? Нюся должна ехать за ней. А я? Это невыносимое состояние. Что я тогда буду делать? Уехать я не смогу. И снова, несмотря на близкую победу, сумасшествие ко мне подбирается.

2 октября 1943 г., суббота

Ничего не помогло. Сегодня в 6.30 утра Галю увезли и Нюся со стариками уехала за нею. Они уехали в целой колонне машин. Я вышла со своими вещами и стояла все время у ворот, вызывая всеобщее немецкое внимание. Очевидно, они думали, что я хочу проситься в машину. Они стояли во дворе, потом внезапно двинулись. Гали я не увидела. Дедушка крикнул мне: "До свидания, Ира!" А Нюся была в одной из последних машин, нагруженных кухонным инвентарем. Увидев меня, Нюся быстро наклонилась к краю машины и махнула мне рукой. А потом лишь белый ее платок мелькал до поворота. Еще одна немыслимая потеря, еще одиночество в томительном ожидании неизвестности. Страшно мне и тяжело. Вынесу ли все горе, которое мне выпало на долю? И это накануне нашей победы! Поплелась я со своим мешком, который стал теперь невероятно тяжелым, потому что силы мои иссякли. Словно все умерло внутри.

А сейчас вот села писать, потому что это хоть немного от мыслей отвлекает. Много новостей сегодня. Еще, когда тащила свои вещи на Скобелевскую, купила газету. В ней новый приказ для всех украинцев и украинок от 14 до 65 лет: "Не саботировать, а всем немедленно зарегистрироваться на бирже – Дорогожицкая, 24 – и идти на те работы, на которые их поставит немецкое командование". Конец обычный: против тех, кто не будет беспрекословно выполнять распоряжение, будут приняты строжайшие меры. Подпись: городской комиссар Берндт.

Пшено от немца, оказывается, получила не я одна. Он и дальше все сбрасывал мешки по дороге, пока машина его не опустела совсем. Причем его никто не просил

И сразу же по городу волнение. Теперь незнакомые люди приходят, подходят на улице, спрашивают, знаете ли приказ, что слышно? Андреевская коммуна взволнована, не знает, что делать. Но возражает против моего желания идти в город на разведку. А мне все равно ничего не делать нельзя. Надо только обойти облавы. Через базар идти страшно. Там вчера была облава на молодых девушек. Их берут для "обслуживания" фронтовиков. Все удивляются – откуда же берутся фронтовики?

Пшено от немца, оказывается, получила не я одна. Он и дальше все сбрасывал мешки по дороге, пока машина его не опустела совсем. Причем его никто не просил. На Мариинской улице все по-старому. Также можно встретить всех знакомых, узнать все адреса. Народ смотрит на другую сторону, на свои квартиры в запретной зоне. Вид у всех гуляющий, преобладает хорошее настроение. И все спрашивают:

– Какие новости? Что слышно?

Труханов остров, как и слободка, сожжен полностью. Его спалили немцы еще 26 числа. Об этом рассказали Кравчуки. Когда уже никого не было во всем доме, а только они вдвоем остались еще, торопясь по возможности спрятать вещи, над Трухановым островом поднялось пламя пожаров. Было уже темно.

3 октября 1943 г., воскресенье

Сегодня ночь прошла совсем беспокойно. Все время упорно и громко стреляли орудия. Кое-кто говорит, что были взрывы, но ничего не определишь теперь, особенно, если все время громыхает. Это вторая ночь со стрельбой.